Titre

de l'ouvrage : Notice historique et statistique sur les communes de

l'arrondissement de Compiègne

Auteur du texte : Émile Coët (1822-1906) - Éditeur

: A. Mennecier (Compiègne) en

1883

Type : monographie 1 volume de 462 pages

Source : Bibliothèques de la Ville de Compiègne,

2010-36886

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de

France - date de mise en ligne : 12/04/2010

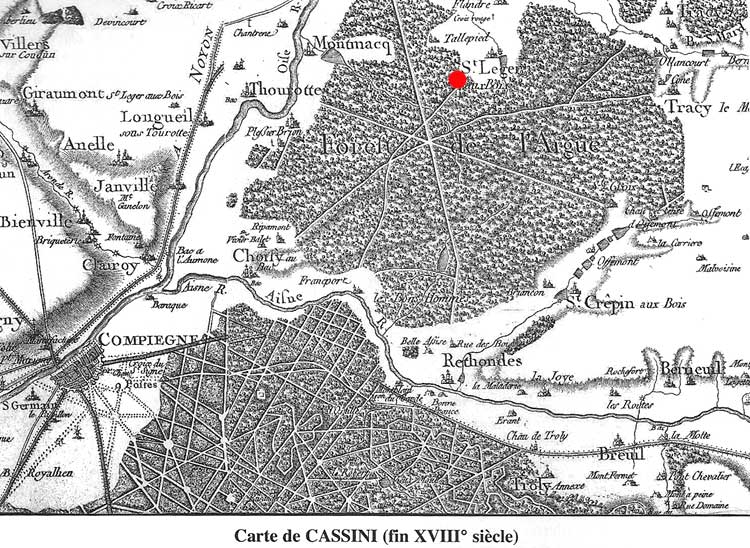

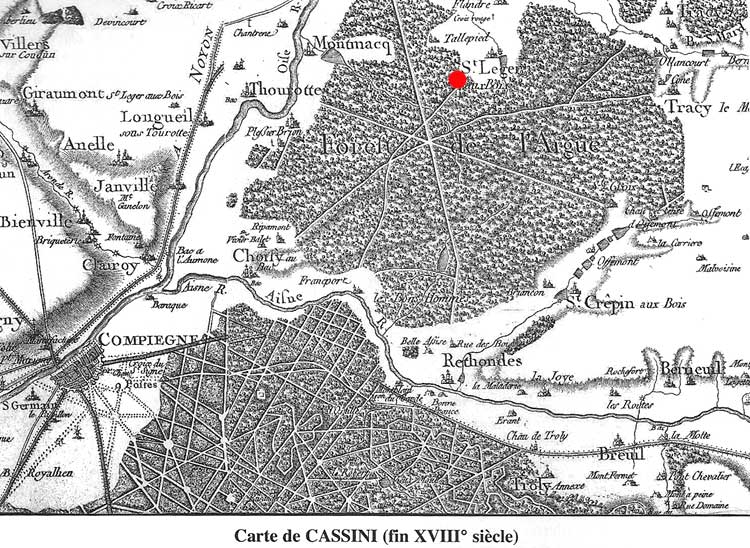

Cette commune située sur les bords de

l'Oise touche des deux côtés à la forêt de

Laigue.

Dans l'origine, il y aurait eu à

Saint-Léger une maison de chasse des rois mérovingiens.

A cette époque, ce lieu s'appelait Harbodianisva, il

est ainsi désigné dans un synode tenu à Noyon en

814, pour la délimitation des paroisses des diocèses de

Noyon et de Soissons ; il appartint à ce dernier.

La terre de Saint-Léger-aux-Bois

(Sanctus Leodegarius in Bosco) fut donnée en 1083, par

le roi Philippe 1er, aux religieux de Sauve Majeure (Sylva

Majore), en présence du moine Theco, ancien

châtelain de Coucy, et de Renaud, son fils.

Ce monastère fondé en 1080 par

l'abbé Gérauld avec le concours de d'Herloy,

frère d'Yves de Thourotte, châtelain de Noyon, de Guy de

Laon et d'autres moines originaires du Vermandois, était alors

en grande réputation.

Le prince lui donna encore l'autel, les

dîmes, une vigne, toute la justice et tout l'usage de la

forêt, par une charte datée de Senlis, et signée

par plusieurs grands officiers du royaume, notamment par

Gérard le Borgne, châtelain de Laon.

Une bulle du pape Célestin III, de 1199,

confirma à l'abbaye toutes ses possessions.

L'abbé de Sauve fit construire des

bâtiments et une église, dont les travaux furent

encouragés par le roi Louis-le-Gros. Cinq religieux vinrent

s'établir dans le monastère pour former un

prieuré, sous le titre de Saint-Léger, qui prit

à cause de sa situation au milieu de la forêt, le nom de

Saint-Léger-aux-Bois ; des habitants étant venus se

grouper autour de cet établissement religieux donnèrent

naissance au village de Saint-Léger-aux-Bois.

Deux nouvelles donations furent faites au

prieuré par des seigneurs du pays, par Guy de Ponthieu, par

Odon et Gilbert de Noyon. Il reçut, en 1108, du roi Philippe,

le droit de défricher le bois de Brun-Ormel (Brunoy), dans la

forêt de Laigue, du consentement de Roger, châtelain' de

Thourotte, d'Helvide sa femme, et de Raoul le Veneur.

Le prieuré possédait alors un

étang et un moulin situés dans le domaine de

Saint-Etienne de Choisy, sur le rû de Cambronne ; mais comme

ils avaient été établis sans l'agrément

du chapitre de Saint-Médard de Soissons, auquel appartenait

Saint-Etienne, un différend s'éleva entre l'abbaye et

le prieuré de Saint-Léger. Louis IX fut pris pour

arbitre ; il décida que les frères de

Saint-Léger paieraient annuellement à ceux de Choisy

onze sols et un muid de froment.

Par suite d'un accord intervenu avec Adelelme,

moine de Saint-Léger, Guy et Yves de Tracy, ces seigneurs

donnèrent à Saint-Léger un muid de blé,

un vivier situé à Tracy, et le moulin du Pont-de

Champagne.

L'année du couronnement de

Louis-le-Jeune, de l'agrément de la reine

Adélaïde, le roi Louis-le-Gros concéda aussi

à Saint-Léger un muid de blé par an.

L'autel de Longueil, qui avait

été enlevé par des chevaliers voisins, fut rendu

à Saint-Léger, en 1140, par Odon, évêque

de Beauvais. Des dîmes ayant fait l'objet d'un différend

entre Bertram, prieur de Saint-Léger, et Garnier, prêtre

de Coudun, l'affaire fut portée à l'officialité

de Noyon, qui attribua toutes les dîmes au prieuré.

Gaudefroy, prieur de Saint-Léger,

reçut l'église de Breuil avec l'approbation de Philippe

de Thourotte. Le châtelain de Noyon, Yves, donna au

prieuré plusieurs clos de vignes, sis à Landrimont et

à Larbroye. Sur le point de mourir, il déclara qu'il

voulait être enterré dans le cimetière du

prieuré, auquel il donna l'étang et le moulin de

Béthencourt.

Enfin le prieuré possédait des

biens considérables à Pimprez, dans les forêts de

Laigue et de Carlepont, et le moulin de Quennevières.

Le prieuré de Saint-Léger passa

ensuite aux mains des Grandmontains ou Bonshommes, du Francport, qui

le possédèrent jusqu'en 1624. Le roi Louis XIII

l'érigea alors en prieuré simple qu'il donna à

Michel de l'Arche, prêtre séculier, son chapelain ;

celui-ci le céda à un chanoine de Noyon nommé

Dorzilmont. Ce chanoine, à son tour, le résigna en 1700

à Dom Caillet, religieux bénédictin de

Saint-Eloi de Noyon.

Le prieuré, qui était à la

nomination de l'abbé de Sauve-Majeure, fut réuni au

séminaire de Noyon en 1749 par l'évêque de

Fitz-James, qui devint collateur de la cure ; mais le dernier

titulaire, Christophe Mercier, en jouit jusqu'à sa mort

arrivée en 1760. C'était aussi un religieux de

Saint-Eloi qui allait célébrer la messe les dimanches

et fêtes, dans la chapelle de la ferme de Quennevières.

Avant la réunion du prieuré, le

sanctuaire et le choeur de la vieille église appartenaient au

prieuré ; l'autel était sous le vocable de

Saint-Léger. La nef servait d'église paroissiale avec

un autel dédié à Saint-Jean-Baptiste. Un pan de

muraille attenant à l'église, un vaste enclos portant

encore le nom de clos de l'abbaye, et un moulin, voilà

tout ce qui reste du prieuré de Saint-Léger. (1)

|

(1) annales du diocèse de

Soissons. par M. l'abbé Pécheur, t.

2

|

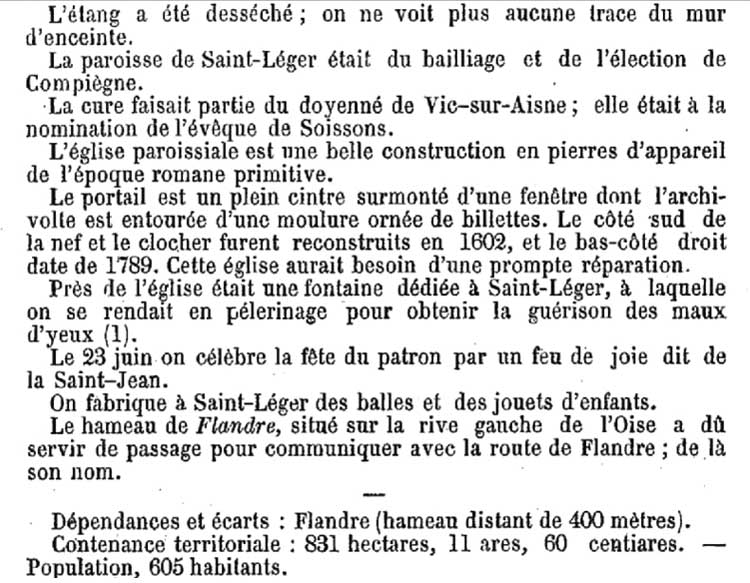

L'étang a été

desséché ; on ne voit plus aucune trace du mur

d'enceinte.

La paroisse de Saint-Léger était

du bailliage et de l'élection de Compiègne.

La cure faisait partie du doyenné de

Vic-sur-Aisne ; elle était à la nomination de

l'évêque de Soissons.

L'église paroissiale est une belle

construction en pierres d'appareil de l'époque romane

primitive.

Le portail est un plein cintre surmonté

d'une fenêtre dont l'archivolte est entourée d'une

moulure ornée de billettes. Le côté sud de la nef

et le clocher furent reconstruits en 1602, et le

bas-côté droit date de 1789. Cette église aurait

besoin d'une prompte réparation.

Près de l'église était une

fontaine dédiée à Saint-Léger, à

laquelle on se rendait en pèlerinage pour obtenir la

guérison des maux d'yeux (2).

|

(2) Au Croutoy, les femmes pendant

leur première grossesse vont boire de l'eau de la

fontaine Saint-Michel, si elles ne veulent mettre au monde

que des filles. Les jeunes mères lavent les langes de

leurs enfants dans la source de la Galène pour ne pas

s'exposer à avoir des rejetons contrefaits, "des

monstres au physique et au moral." (l'abbé Lesueur)

|

Le 23 juin on célèbre la

fête du patron par un feu de joie dit de la Saint-Jean.

On fabrique à Saint-Léger des

balles et des jouets d'enfants.

Le hameau de Flandre, situé sur

la rive gauche de l'Oise, a dû servir de passage pour

communiquer avec la route de Flandre ; de là son nom.

Dépendances et écarts : Flandre

(hameau distant de 400 mètres)

Contenance territoriale : 831 hectares, 11

ares, 60 centiares - Population, 605 habitants.

|

St

Léger en 1839 - l'église du

village

|

|

|

|

St

Léger aux Bois 1939-1945

|

|

|

|

anecdotes

sur le village

|

|

|

|

la

fête au village et une partie de choule ...en

picard !

|

|

|

|

St

Léger aux Bois et son chemin de

Compostelle

|

|

|

erci

de fermer l'agrandissement sinon.

erci

de fermer l'agrandissement sinon.

https://www.stleger.info

![]() erci

de fermer l'agrandissement sinon.

erci

de fermer l'agrandissement sinon.