|

LE MANOIR DU

LANDREAU

|

|

Le

manoir du Landreau a été acheté le 17 mars 1987

par la commune de Saint Léger sous Cholet pour en faire la

nouvelle mairie.

"L'Hostel noble de Saint Léger" formait,

avec le bordage de la Farinière y attenant, un fief compris

dans la Baronnie de Mortagne et qui fut réuni au 17e

siècle à la terre du Landreau.

La Farinière était un petit

bordage, aujourd'hui disparu, qui joignait le Landreau. Il

appartenait en 1539 à Hubert Torchard. L'ensemble formait le

fief et la terre seigneuriale de Saint Léger et relevait de

Mortagne. Il était entouré de murs, de douves et de

charmilles, fermé par un portail monumental récemment

restauré.

|

pierre de voûte aux armes

de la famille Torchard

|

Cette famille aurait des origines angevines et

devrait son élévation et sa fortune à Etienne de

Torchard, procureur général de Marie de Bretagne,

épouse de Louis d'Anjou, roi de Sicile (1401). Macé de

Torchard, son successeur, traitait en qualité de procureur,

avec les garnisons de Craon et Montjean. Une branche de cette famille

habitait Grenoux près de Laval, une autre près de

Cholet, enfin une troisième à Asnière sur

Vègre qui portait le titre de seigneur de la

Giraudière, paroisse de la Jubaudière en Anjou. Elle

blasonnait "ivoire à cinq bandes de gueules et au franc

quartier d'argent chargé d'un porc-épic de

sable".

|

le blason de la

commune

La vie aujourd'hui est

représentée par :

- un personnage stylisé

d'allure sportive

- une roue dentée :

industrie, artisanat

- un épi de blé :

agriculture, mais aussi blé symbole de croissance

et de fertilité

- du feuillage : symbole d'une

collectivité unie et de

l'hospitalité

- du chêne : symbole de

sagesse et de force

- les initiales

entrelacées

|

Jean Torchard

Le 11 septembre 1413, il rendit hommage au seigneur de Montbault

pour la métairie de la Touche Sauvageau (1), au devoir d'un

gant blanc à chaque mutation de seigneur ou de

vassal.

|

(1)

Comme il était d'usage, cette famille aux nombreuses

branches possédait des châteaux et des fermes

dont ils prenaient le nom. Chaque seigneur ajoutait à

son nom celui de ses propriétés, ce qui

ressort dans les actes, notamment dans les registres

paroissiaux, où pour un mariage noble, il fallait

plusieurs pages pour inscrire les noms des mariés,

des parents et des témoins, avec tous leurs titres de

seigneuries ou dignités royales.

|

Thibault Torchard

Le 12 février 1429, il donna procuration pour faire

hommage de la Touche Sauvageau au seigneur de Montbault, ainsi que le

23 mars 1437 où il le fit en personne au même seigneur

pour la même terre. Jehan Torchard fit de même en

mai 1470.

Michel Torchard

Le 18 décembre 1470, il figura à la montre des

nobles d'Anjou tenue à Chemillé.

Thibault Torchard

Le 28 novembre 1480, il passa avec Arthur de Villequier, seigneur

de Cholet, une transaction par laquelle il obtint comme seigneur de

la Druère le droit de chasser dans la forêt et sur la

terre de la seigneurie de Cholet.

Hubert Torchard

Escuyer, seigneur de la Rivière à Andrezé

(1540) et de la Renolière à La

Séguinière

Jean Torchard

"Le 3e jour de juin 1606, fut inhumé et enterré dans la

dite église de la Jubaudière le corps de défunt

noble homme Jehan Torchard, seigneur de la Giraudière"

Il avait eu deux enfants :

- Marguerite Torchard, épouse de François de

Baubigné, seigneur de Chasnay à Grez en

Bouère

- Jehan Torchard, écuyer, seigneur de la

Giraudière, époux de Judith Lavasseur, qui eurent trois

enfants qui suivent :

- Suzanne Torchard, baptisée le

9 octobre 1608 à la Jubaudière. La marraine est

Marthe de l'Esperonnière, femme de Pierre Chenu, seigneur

du Bas Plessis, paroisse de Chaudron en Mauges.

- François Torchard, né

à la Jubaudière le 23 novembre 1610. Le parrain est

Adam de la Barre, conseiller au parlement de Paris, en

présence de Charles Gouyon, seigneur de la

Raimbaudière.

- Marguerite Torchard, née

à la Jubaudière le 11 juin 1617. La marraine

est Marguerite du Cazau.

Jean Torchard, seigneur de la Panne, a

épousé le 21 décembre 1641 Philippe de la Haye,

fille de Philippe.

Henry de Torchard est connu, dans l'aveu

de 1502 rendu pour Moulinvieux en Asnière sur Vègre,

comme vassal. (Revue historique et archéologique du

Maine)

|

Quelques

extraits d’archives qui permettent

d’imaginer ce qui était le manoir du

Landreau

|

|

"En

1616, le duc de Vendôme fit contre l'autorité

royale une "levée de boucliers" et le seigneur de la

Jousselinière embrassa son parti avec le

régiment qu'il commandait. Peut-être le

seigneur de Baubigné, neveu de Jehan Torchard,

seigneur de la Giraudière, servait-il dans ce

régiment lorsqu'il mourut. Il fut apporté

à la Jubaudière et son inhumation donna lieu

de la part du curé à des hésitations

que reflète l'acte de

décès.

La famille Torchard, qui avait

peut-être compromis sa fortune dans les troubles de la

minorité de Louis XIII, auxquels le duc de Retz,

seigneur de Beaupréau, et le seigneur de la

Jousselinière* avaient pris une grande part, cessa de

posséder la seigneurie de la Giraudière* et

dans le même temps la seigneurie du

Landreau."

(d'après M.

Spal, historien de l'Anjou)

|

A vrai dire, il est difficile de savoir

précisément à quelles époques ces

familles ont possédé le Landreau. Certains se disant

seigneur du Landreau n'y habitaient pas, et les changements de

propriétaires étaient fréquents.

Il paraît également difficile de

parler des quelques familles connues sans évoquer toutes les

autres moins connues, mais étroitement liées entre

elles par les mariages.

En 1511, le seigneur de Saint Léger est

François de Brie, également seigneur de la

Sorinière (en Chemillé), époux de Marie

Despierres, dame des Petites Sorinières (en

Thouarcé). Leur fille Françoise de Brie avait

épousé le 31 mai 1511 Jean d'Escoubleau, seigneur des

Sourdis. La Sorinière en Chemillé était une

maison noble avec une chapelle. En 1570, elle appartenait à

René de Brie, puis en 1631 à René

d'Escoubleau.

En 1567, Etienne du Tour est le seigneur

de Saint Léger, paroisse du May, et de la Renolière en

la Séguinière.

En 1682, François de Grimaudet,

écuyer, seigneur de la Roche Bouet (en Chaumont d'Anjou),

conseiller au parlement de Bretagne, achète le Landreau,

conjointement avec François Gabriel de Grimaudet. C'est

madame Paule Françoise Marguerite de Gondy, veuve du

duc de Lesdiguières, qui leur vendit le Landreau.

(d'après Jean Adrien Broque, châteaux d'Anjou, livre

IV)

En 1687, Marin de Grimaudet est dit

seigneur du Landereau lorsqu'il assiste au mariage de sa sœur

Geneviève le 9 février 1687 à la Roche Bouet

avec Charles de Villeneuve. Il demeure paroisse de Saint Michel du

Tertre à Angers :

|

9

février 1687 - Mariage de Charles de Villeneuve et

Geneviève de Grimaudet

Le 9e jour de février 1687,

en la chapelle de la maison seigneuriale de la Roche Bouet,

mariage de messire Charles de Villeneuve, seigneur du

Cazeau, demeurant en son château paroisse du May,

diocèse de la Rochelle, âgé de 27 ans

environ, fils de messire Louis de Villeneuve, chevalier,

seigneur du Cazeau, du Vivier et autres lieux, et de dame

Marie Ambroise de Lestoile son épouse, d'une part et

demoiselle Geneviève de Grimaudet, 25 ans environ,

fille de messire François de Grimaudet, chevalier,

seigneur de la Roche Bouet, conseiller du Roy en son

parlement de Bretagne et de + dame Françoise

Boislève.

Etaient présents

:

- Gabriel de Carion, chevalier,

seigneur de l'Esperonnière, beau-père du

dit seigneur époux à cause de

défunte femme Catherine Françoise de

Carrion sa fille, vivante femme du dit seigneur

époux, demeurant en son château de

l'Esperonnière, paroisse de Vezins

- François de

Létoile, chevalier, seigneur de Bourdigné

et y demeurant paroisse de Gonnord

- François Gabriel Camus,

chevalier, seigneur de Villefort et y demeurant paroisse

d'Yzerné (Yzernay), proche parent du dit seigneur

du Cazeau époux

Plus en présence

:

- du dit seigneur de Grimaudet,

père de la dame épouse

- François Gabriel de

Grimaudet, chevalier, seigneur de la Croiserie, demeurant

à Angers paroisse Saint Michel du

Tertre

- Marin de Grimaudet,

chevalier, seigneur du Landereau, demeurant

paroisse Saint Michel du Tertre

- François René de

Grimaudet, chevalier. Ces trois derniers frères de

la dite épouse

- François de Grimaudet,

chevalier, seigneur de la Roirie, y demeurant paroisse du

Lion d'Angers, oncle paternel de la dite

épouse

- Charles de Grimaudet,

chevalier, seigneur de Chauvrion (?) et y demeurant

paroisse Saint Samson les Angers, cousin germain de la

dite épouse

- Joseph Christophe de

Pincé, chevalier, seigneur de Séneré

(?), demeurant paroisse et ville de

Baugé

Cérémonie faite en la

chapelle de la maison seigneuriale de la Roche Bouet, avec

dispense de publications.

|

|

|

|

En 1707, Charles Duplantis est dit baron

du Landreau et seigneur des Herbiers lors de son mariage avec Suzanne

Carion le 1er août 1707 à Vezins.

Vers 1720, Charles François de

Villeneuve (+ le 25 décembre 1774) entreprit le rachat de

la seigneurie du Landreau en Saint Léger, qui avait

été vendue par la famille de Grimaudet au baron de

Claye qui était resté débiteur d'une somme de 50

000 livres.

En 1731, Armand Constant René de

Grimaudet, seigneur de la Noue, est dit chevalier de Saint

Léger et de la Roche Bouet.

|

"Le

23 juin 1742 comparut aux assises de Montbault et fit foi et

hommage simple pour raison de la moitié qui est

d’Anjou, du dit lieu du Cazeau, du moulin du dit lieu,

de la Gagnerie, de Gaubert, alias la Godelinière,

relevant du dit fief de Montbault et du fief Papin, au

devoir d’un cheval de service et d’une paire de

gants blancs.

Le 30 août 1745 fut rendu

à foi et hommage plain, baiser et serment de

fidélité au duc de Villeroy comme tuteur de

Gabriel Louis de Villeneuve, marquis de Villeroy son fils,

seigneur baron de Mortagne, par Charles François de

Villeneuve, seigneur du Cazeau, demeurant en son

château du Cazeau pour :

1) son château de la Forêt en la

Séguinière

2) la forêt de Mortagne près de la

Séguinière, avec droit de chasse et

défensable à toute personne

3) pour un autre hommage sa maison seigneuriale de Saint

Léger, avec le Landreau, avec la chapelle du dit

Saint Léger et présentation

d’icelle : la dite maison composée

d’un corps de logis, tour, pavillons, écuries,

cour close de murs, jardin en verger entouré de

douves

4) le bordage du Pré

5) son banc dans l’église du May, joignant le

chœur, vis-à-vis le grand autel.

Pour laquelle maison du Landreau,

bordage du Pré, banc à l’église du

May, présentation en la chapelle de Saint

Léger, je vous dois mon dit seigneur foi et hommage

plain, baiser, serment de fidélité et une

médaille pour tout rachat valant 17 louis et 6

deniers."

(Archives

Départementales du Maine et Loire)

|

En 1756, Charles François de

Villeneuve, seigneur du Cazeau, époux de Louise de

Crespy, dame de la Mabillière (en Jarzé), est

propriétaire du Landreau. A cette date, ils firent

l'acquisition d'une partie de la forêt de Mortagne (Bois Lavau

– Bois Laballe sur St Léger et la

Séguinière), de deux métairies de la

Séguinière et de la maison noble du Landreau.

Charles François de VILLENEUVE

possède ainsi un grand nombre de propriétés et

n’a qu’une fille, Louise Charlotte Geneviève,

née de sa seconde femme. Il ne paraît pas

éprouver de graves embarras financiers. Or il est contraint de

vendre une grande partie de ses biens sous la pression de très

nombreux créanciers. On ne connaît pas les raisons de sa

ruine, peut-être la faillite du système monétaire

de l’époque.

En effet, par acte du 28 août 1759,

Charles François de Villeneuve et dame Louise Françoise

Jeanne de Crespy de la Mabilière, son épouse,

vendirent, quittèrent, délaissèrent à

messire Pierre René Gibot, chevalier, seigneur de la

Perrinière (en St Germain les Montfaucon), de Chavannes (au

Puy Notre Dame) et de la Barboire (en la Séguinière),

époux de Marie Pélagie

d'Escoubleau :

|

1°)

Le terre, fief et seigneurie de la Forêt, paroisse de

la Séguinière et la forêt de Mortagne

consistant en onze "bauchers" (?)

2°) la métairie de l’Epinette

3°) celle de la Bergerie

4°) la maison noble du Landreau consistant en

logements, cour et jardin, rues, issues, terres, terres

labourables et prés avec trois bordages, paroisse du

May, et le droit de banc dans l’église du May

entre le champeau de la dite église et le banc du

Cazeau, sous la réserve que firent les vendeurs

d’occuper le dit banc pendant leur vie, concurremment

avec le seigneur de la Perrinière. La dite vendition

faite moyennant la somme de 41 900 livres.

|

Ce prix paraît dérisoire, le

Landreau ayant été racheté 40 ans plus tôt

113 000 livres, somme qui avait dû être payée en

papier de la banque Law qui fit faillite en 1720.

Pierre René Gibot, veuf de Anne Louise

d'Aubigné, avait épousé à 57 ans Marie

Pélagie d'Escoubleau, 34 ans, le 1er juin 1739 à

Gesté. Il décèdera à 79 ans à La

Perrinière et sera inhumé dans la chapelle de la

Barboire. Marie Pélagie mourra à 80 ans, en 1785,

à Cholet.

Sources : archives de la SLA, registres

paroissiaux du May, de St Germain sur Moine, d'Asnière sur

Vègre, de Cholet, de Mazé, de Chaumont, d'Angers,

etc.

Yves Meignan, le 26 juillet

2018

|

Un

principal de collège au Landreau

|

Le manoir du Landreau a appartenu à

Monsieur Prosper Louis Raimbault, principal du collège de

Cholet. Pendant près de trente ans, de 1807 à 1835,

année de sa mort, il a exercé ces fonctions au

collège de Cholet, qui deviendra le collège Colbert.

Bachelier es-lettres, il enseignait également la grammaire en

2e et 1re années (1814).

Il était né le 7 Novembre 1777

à la Poitevinière où son père Jean est

dit sergent (de la ferme du roi ?) à cette date, puis huissier

du roi à la généralité de Jallais en

1785. Il signait d'une belle écriture au bas des actes de

naissance de ses enfants.

La légende dit que Monsieur Raimbault se

rendait chaque matin du Landreau à Cholet dans sa voiture

tirée par son cheval. Il consacrait le temps du voyage

à contempler le paysage et à écouter le chant

des oiseaux. Il s'amusait ainsi à donner des noms charmants

aux lieux qu'il parcourait au pas de son cheval. Ainsi seraient

restés les noms comme Chante-merle ou l'Aurore

qui nous sont restés.

Ses contemporains n'ont pas été

tendres avec lui, si l'on en juge par ce que nous en dit Elie Chamard

dans son Histoire de Cholet, qui cite souvent le

mémorialiste de l'époque Charles Loyer :

|

"En

mars 1806, la municipalité de Cholet décide la

création de deux maisons d'éducation. Monsieur

Raimbault est nommé directeur du collège de

garçons, choix qui paraît judicieux ; il a fait

de brillantes études au collège de

Beaupréau, est fort aimable. Mais il se

révèle rapidement incompétent à

diriger une maison d'éducation, s'entourant de

professeurs trop jeunes et inexpérimentés. Aux

distributions des prix, il faisait jouer des comédies

par ses élèves et aux entr'actes des morceaux

de musique par un orchestre d'amateurs. C'est le moment que

choisissait Monsieur Raimbault pour parcourir les rangs de

l'assistance et dire à tous des paroles aimables. Il

comparait les femmes aux grâces immortelles, les

enfants qu'elles tenaient (les futurs enfants de son

collège) à l'amour assis sur les genoux de sa

mère, les musiciens aux Amphion, Orphée,

Apollon le maître de la lyre." (*)

(*) Amphion, fils de Zeus,

poète et musicien - Orphée, poète et

musicien - Apollon, dieu de la beauté, de la

lumière et des arts

|

En 1813, Monsieur Raimbault obtient de

rassembler sous sa direction tout l'enseignement masculin de la ville

de Cholet. Le collège de Cholet eut sous sa direction des

débuts difficiles avec une situation financière

déficitaire. Il ne s'entendait ni avec son régent ni

avec son recteur. C'était un homme naïf et confiant,

très honnête, mais qui ne savait pas tenir une

comptabilité "singulièrement flottante", ne

voulant pas se plier aux usages ni accepter la tutelle de

l'université. Sous sa direction, le collège a

végété malgré ses efforts plus ou moins

adroits.

Pourtant Monsieur Raimbault a tenu près

de trente ans à travers trois régimes dans un pays

où l'agitation régnait, endémique. Il est mort

à la tâche, dans son collège, le 12 janvier 1835.

Il avait manifesté le désir d'être enterré

à St Léger, où il possédait la petite

propriété du Landreau.

Un témoin a écrit : "Je suivis

le cercueil de ce maître jusqu'à la sortie de la ville.

Chose pénible à dire, j'étais presque seul

à lui rendre ce dernier devoir, et cependant, depuis 1805,

tous les habitants de Cholet avaient été ses

élèves."

Source : "Histoire de Cholet" par Elie

Chamard, d'après les écrits de l'historien Charles

Loyer

|

Mystère

au manoir du Landreau

|

Le Landreau aurait dû compter une

âme de plus, mais c'est dans le plus grand secret que la petite

Marie Joséphine y a vu le jour dans la nuit du 12 au 13

octobre 1834. Sa maman, qui habitait Paris, ne l'a pas

abandonnée heureusement, mais a caché sa

présence pendant plus de treize ans. Ce n'est que le 15

février 1848 qu'elle fera les démarches pour

régulariser la situation de sa fille afin de lui donner une

existence légale.

|

15

février 1848 - Registre des naissances du May sur

Evre :

"Par devant nous Maître

Chenuet, notaire à Cholet, assisté de monsieur

Pierre Charrier, propriétaire, et Armand Laurent

Tessier, demeurant à Cholet, témoins, a

comparu Mademoiselle Marie Chevalier, propriétaire,

demeurant à Paris, boulevard Poissonnière

n°14, dont l'identité nous a été

confirmée par M. Joseph Lemoine. Laquelle comparante,

en présence des quatre témoins, m'a

déclaré que dans la nuit du 12 au 13 octobre

1834, à cinq heures du matin, au manoir appelé

le grand Landreau situé commune du May, section de

Saint Léger des Bois, elle est accouchée d'un

enfant de sexe féminin mais dont la naissance ne fut

pas alors déclarée, mais que la comparante n'a

jamais perdu de vue, l'ayant pendant les huit années

qui ont suivi la mise au monde, tenue en nourrice sans

interruption chez la femme Blanvillain de la commune de

Maillé, l'ayant fait venir immédiatement

à Angers où elle a demeuré, ainsi

qu'à Paris depuis cinq ans avec la comparante dont

elle a toujours porté le nom."

Ajoute la comparante que voulant

s'acquitter d'un devoir qu'elle regarde comme faire taire

enfin l'irrégularité qu'elle signale, assurer

à l'enfant ainsi issu d'elle l'état qui lui

appartient, fournir à celui-ci les moyens

d'inscription d'acte de naissance juste et régulier

d'état civil.

Son intention est de

reconnaître comme une réalité et le

reconnaître par les présentes pour son enfant

naturel né dans les circonstances ci-dessus Marie

Joséphine Chevalier, aujourd'hui âgée de

13 ans, 4 mois et un jour, demeurant à Angers cours

Saint Laud et à Paris boulevard Poissonnière

n°14 son nouveau domicile.

Déclare en outre la

comparante en sa qualité de mère et tutrice

maternelle de la dite Marie Joséphine, donner au

porteur de présenter les pouvoirs nécessaires

pour M. le Maire ou l'officier de l'état civil de la

commune du May."

|

Plus près de nous, vers 1950, une ferme

existait au Landreau, tenue par la famille Lefort. La

bibliothèque actuelle servait de grange et

d’étable. L’accueil actuel de la mairie

était le logement des fermiers.

|

le bourg (avant

1863)

|

|

|

la commune (depuis

1863)

|

|

|

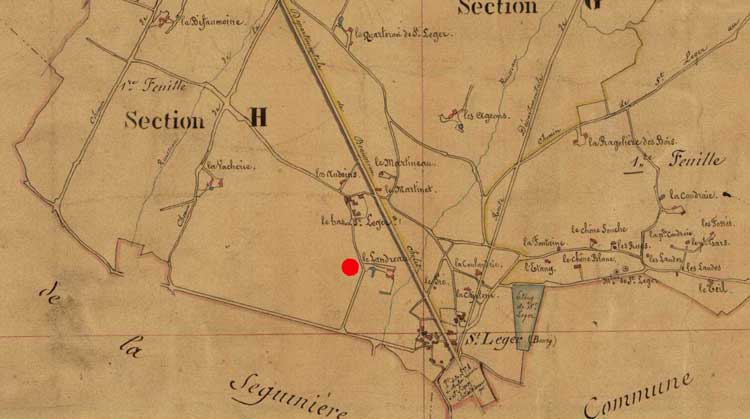

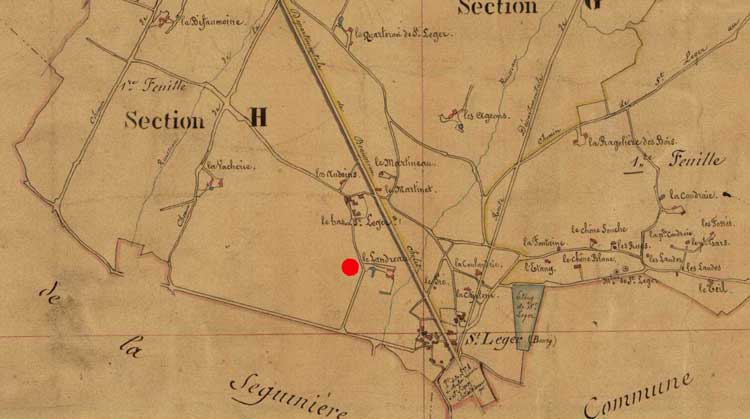

la carte de Cassini - le cadastre

|

|

|

les moulins à

vent

|

|

|

la métairie de la

Croix

|

|

|

le chemin de la

Vacherie

|

|

|

le manoir du

Landreau

|

|

|

le dernier seigneur du

Pontreau

|

|

|

les chemins de la

mémoire

|

|

|

les voies de communication dans la

commune

|

|

|

le chemin de fer

d'intérêt local

|

|

|

la route n°11 de de

Beaupréau à Cholet

|

|

|

a-t-on voulu punir Beaupréau

?

|

|

|

le général

Tharreau

|

|

Merci

de fermer l'agrandissement sinon.

https://www.stleger.info