n

village chargé d'histoire n

village chargé d'histoire

|

|

Une

curiosité : en 1552, une cérémonie

d'hommage

Le

1er janvier 1152, un laboureur de Saint-Léger

prête hommage à Georges de Castellane, seigneur

de Daluis :

|

|

|

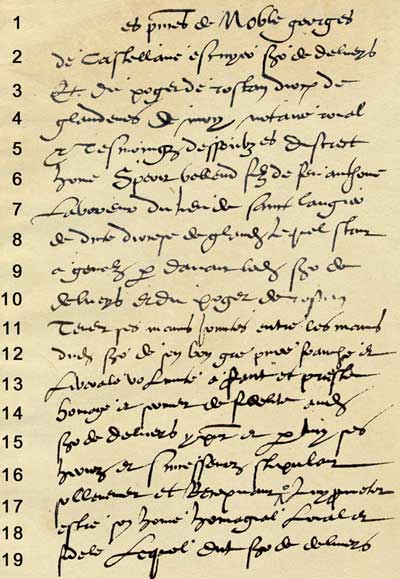

1.

Es pnces [présences] de noble

Georges

2. de Castellane escuyer, sr[seigneur] de

Delueys

3. et du Poget de Rostan, dioc [èse]

de

4. Glandèves, de moy notaire roial

5. et tesmoingz dessoubz es [signés]

discret

6. home Sperit Belleud, filz de feu Anthoine,

7. laboreur du lieu de Saint Laugier,

8. de dicte diocèse de

Gland[èves], lequel stant

9. à genolz p[ar] davant ledit sr

[seigneur] de Delueys et du

10. Puget de Rostan

11. tenent ses mains jointes entre les mains

12. dud[it] seigneur de son bon gré,

pure franche et

13. libérale volonté a faict et

presté

14. homage et serment de fidélité

aud[it]

15. sr [seigneur] de Delueys y pnt

[présent]et p[ar] luy

ses

16. heoirz et successeurz stipulant

17. solanement et recepvant lui pmetre

[promettre]

18. estre son home, homagial, loial et

19. fidèle. Lequel dict sr

[seigneur] de Delueys

20. de son bon gré a benignement receu

21. en son home homagial le admetent

22. aux privilieges et libertés comme

ses

23. home homagieulx du lieu de

Dalueys

|

Lu sur

http://www.cg06.fr

|

Jusqu'en

1760, date du Traité de Turin, la vallée de la Roudoule

et St Léger, en

frontière de la Savoie,

appartiennent à la France et font partie de la Provence.

Le 24 mars 1760, St Léger

revient au Comté de Nice, possession du Roi de

Piémont-Sardaigne. Les gens continuent néanmoins

à parler le Provençal, même si le village est

devenu "savoyard

et sarde".

De 1793 à 1814, St

Léger redevient français... puis sarde de 1814 à

1860 !

pour

découvrir la carte de Cassini (fin du

XVIIIe)

En 1860,

par

référendum, les 38

votants inscrits à St Léger votent à

l'unanimité le "oui" pour le rattachement à la France.

En 1823, des bornes sont

placées tout le long de la frontière ; elles

séparent aujourd'hui les Alpes de Haute-Provence et les

Alpes-Maritimes.

Ce passé mouvementé

explique aujourd'hui une curiosité administrative, puisque

le village de St Léger appartient aux Alpes-Maritimes, alors

que sa forêt communale, sur le massif en face, est situé

dans le département des Alpes-de-Haute-Provence

!

|

|

Cette

photo prise du haut au col de St Léger

représente une copie de la borne

frontière.

A noter que la borne se

trouve près d'une balise des chemins de

randonnée autour de St Léger, en haut de

laquelle on reconnaît le sanglier Léo

!

L'original de cette borne se

trouve au pied de l'escalier de la mairie.

|

|

Ces

3 photos de 2002 proviennent du site http://bornes.frontieres.free.fr/

qui présente joliment les anciennes bornes

frontières dans les Alpes-Maritimes.

Pour l'atteindre, cliquez ici :

|

|

col de

St Léger - croix de Savoie 1823

|

mairie

de St Léger - fleur de lys 1823

|

stèle du

Jubilé 1875

|

Cette

stèle est située sur la place, derrière

l'église. Elle provient d’une croix du

jubilé placée dans l’ancien

cimetière. L’iconographie représente

certains instruments de la passion du Christ : le marteau,

la lance, le bâton, l’éponge.

Il manque cependant un élément indispensable :

la croix qui la surmontait. L'inscription :"Aio Jei", est

une abréviation de Anno Jubilei, l'année du

Jubilé. Les années jubilaires ont lieu tous

les 25 ans, depuis le XVe siècle. Des "indulgences"

dites "plénières" y étaient

accordées sous diverses conditions :

pèlerinage à Rome ou dans certaines

églises, oeuvres de charité, jeûnes,

aumônes, prières à réciter...

La stèle a été érigée

pour commémorer le Jubilé de 1875,

particulièrement suivi dans le Pays de la Roudoule.

La croix qui surmontait la stèle a été

retrouvée dans les combles de

l'église.

sources :

http://www.roudoule.com

- http://fr.geneawiki.com

|

En 1887, St

Léger comptait 120 habitants. Un séisme eut lieu le 23

février. L’école, qui était toute

récente, fut lézardée en plusieurs endroits. Une

maison eut une partie de la toiture ainsi que plusieurs planchers

écroulés. Aucun autre dommage ne fut

signalé.

source :

http://www.azurseisme.com/Effets-sur-la-vallee-du-Var.html

cadastre du

village en 1868

|

Le

Gaulois - mercredi 13 avril 1892

Né

le 11 octobre 1851 à Saint-Léger

(Alpes-Maritimes), mort le 12 avril 1892 à Paris

Député des Alpes-Maritimes de 1889 à

1892

Théophile

David naquit le 11 octobre 1851 à Saint-Léger

dans le canton de Puget-Thénier. Son père

était un modeste commerçant. Après de

brillantes études secondaires, il fit sa

médecine à Montpellier, à Lyon et

à Paris et se spécialisa en stomatologie. En

1877, il soutint une thèse remarquée sur la

greffe dentaire. Ses travaux sur les maladies dentaires lui

valurent d'être attaché à l'Ecole

polytechnique et à l'hôpital de la

Pitié. En 1889, il publia avec Pasteur un

"Traité sur les microbes de la bouche". Il collabora

également à "La grande encyclopédie".

Il fut membre du jury chargé de décerner les

récompenses à l'exposition universelle de 1889

(section médecine et chirurgie). A 35 ans, en 1886,

il avait été nommé Chevalier de la

Légion d'honneur.

S'étant

présenté aux élections

générales législatives du 22 septembre

1889 dans la circonscription de Puget-Thénier, il fut

élu dès le premier tour de scrutin par 3 746

voix contre 1 142 à M. Bernard sur 4 934 votants. La

même année, il entra au Conseil

général des Alpes-Maritimes comme

représentant du canton de Villars. Auteur de

propositions de loi sur l'exercice de la médecine et

sur la nomination du gouverneur et du sous-gouverneur de la

Banque de France et du Crédit foncier, il intervint

au cours de l'examen du budget de l'Instruction publique de

1891 pour appeler l'attention du Gouvernement sur

l'insuffisance des locaux de la Faculté de Paris. Il

demanda l'aménagement d'une bibliothèque pour

les étudiants et l'établissement plus rapide

du catalogue de la Bibliothèque nationale.

Il

était inscrit au groupe des républicains et

appartenait à diverses Commissions spéciales.

Son décès, survenu prématurément

à 41 ans, fut annoncé à la Chambre le

12 avril 1892 par le président Casimir-Périer

qui salua en lui "un de ces travailleurs et de ces vaillants

auxquels la démocratie française permet de

conquérir leur place et qui récompensent la

démocratie en la servant".

dictionnaire

des parlementaires français de 1889 à 1940,

par J. Joly

NB :

Théophile David est le frère de

l'arrière-grand-père d'Edouard David, actuel

maire - depuis 1983 - de St Léger. Paysan comme son

père, il eut 7 enfants dont 2

docteurs.

|

|

2008 - photo

Gérard Colletta - pour lire les noms :

http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?idsource=41867

pour en savoir plus

D'abord en "Zone

libre", puis sous occupation italienne à partir du 11 novembre

1942, les Alpes-Maritimes seront sous occupation allemande à

compter du 8 septembre 1943.

Accessible uniquement

par une petite route, l’entrée du village était

gardée par le pont suspendu. La garnison allemande en poste

à Puget-Théniers depuis 1943 n’osa jamais le

franchir, de peur de ne plus revenir. Bénéficiant de sa

situation d'enclave, St Léger devint "lieu d'asile" pour des

réfugiés politiques, des chrétiens libanais

d'origine sémite, pour de nombreux israélites qui se

cachent de la milice de Vichy et des troupes allemandes.

La Médaille

des Justes a été décernée en 1989 de

l'Etat d'Israël à Madame Zoé David,

secrétaire de mairie à partir de 1942, qui organisa la

vie du village qui vit sa population doubler en 1943 et 1944.

|

LA

MEMOIRE DE NOTRE VILLAGE

par Madame

Zoé DAVID, Maire honoraire

SOUVENIRS DE

LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE

A

l'époque où s'organisa en France le Mouvement

de la Résistance, on créa un chant qui fut

appelé "Le Chant des Partisans".

Je pense

que peu de jeunes en connaissent toutes les paroles.

Je vais donc vous les copier en entier.

Il faut savoir que les paroles sont de Maurice Druon et de

Joseph Kessel, la musique de Anna Marly.

Voici

donc le texte intégral :

|

I -

Ami, entends-tu

Le vol noir des corbeaux

Sur nos plaines

Ami,

entends-tu

Les cris sourds du pays

Qu'on enchaîne

Ohé

! partisans

Ouvriers et paysans

C'est l'alarme

Demain

l'ennemi

Connaîtra le prix du sang

Et des larmes

|

II

- Montez de la mine

Descendez des collines

Camarades

Sortez

de la paille

Les fusils, la mitraille

Les grenades

Ohé,

les tueurs

A la balle ou au couteau

Tuez vite

Ohé

! Saboteur

Attention à ton fardeau

Dynamite !

|

|

III

- C'est nous qui brisons

Les barreaux des prisons

Pour nos frères

La

haine à nos trousses

Et la faim qui nous pousse

La misère

Il

y a des pays

Où les gens au creux du lit

Font des rêves

Ici,

nous, vois-tu,

Nous on marche et nous on tue

Nous on crève.

|

IV

- Ici, chacun sait

Ce qu'il veut, ce qu'il fait

Quand il passe

Ami,

si tu tombes

Un ami sort de l'ombre

A ta place

Demain,

du sang noir

Sèchera au grand soleil

Sur les routes

Sifflez

compagnons

Dans la nuit la liberté

nous écoute...

|

Bulletin municipal de Janvier 1994

|

Le

26 novembre 1989, à Saint

Léger, son Excellence Itzak AVIRAN,

ambassadeur d'Israël en France, remet

à Zoé DAVID la

"Médaille des Justes parmi les

Nations".

Ainsi se trouve mise à l'honneur

cette femme de caractère,

première "Maire" femme de France en

1945, élue sans discontinuer dans

son village jusqu'en 1983, année

où elle se retire et laisse la

place à son neveu Edouard

DAVID.

|

la

médaille des

Justes

|

Zoé

DAVID, née le 12 janvier 1908, est

la 3e fille de César et Marie

DAVID, une famille dont les ancêtres

sont installés dans le canton

depuis 1800. Après avoir

fréquenté l'école de

son village Saint Léger, elle

travaille quelques années dans les

hôtels de la Côte, puis

revient au village en 1936. Quelques

années plus tard, certains proches

la mettent en contact avec des Juifs

pourchassés à qui on propose

de se cacher à Saint Léger,

ce petit village au fond d'une route, sans

issue à l'époque, et

protégé par un pont qu'il

n'est pas toujours prudent de

franchir.

Car c'est

la Résistante à l'occupant

nazi et à la police de Vichy que

vint honorer l'ambassadeur d'Israël :

une vingtaine de Juifs ayant fui Nice lors

de la rafle de septembre 1943 ont pu,

grâce à celle qui est alors

secrétaire de Mairie, être

cachés dans les familles du village

et ainsi soustraits à la

déportation et à une fin

tragique.

Zoé

DAVID va placer les réfugiés

juifs dans de nombreuses familles,

d'opinions politiques parfois

différentes, mais toutes solidaires

dans cette action de protection. Il faut

dire que très vite, les nouveaux

venus s'intègrent à la vie

du village, payant leurs loyers et leur

hébergement, aidant aux travaux des

champs et, en ce qui concerne les enfants,

fréquentant l'école sans y

être officiellement inscrits. Car il

ne doit y avoir aucune trace de leur

présence, et c'est là tout

le mérite de Zoé DAVID qui

jonglera avec les pièces

officielles, remplaçant l'absence

bien compréhensible de cartes

d'alimentation par des falsifications de

coupons de mouture de grains ou autres

autorisations d'abattage de cochons. La

population du village, mais aussi certains

gendarmes, le facteur et la

postière de Puget Théniers,

mis dans la confidence, gardent le secret.

Les mois qui suivront, marqués par

quelques alertes données par la

postière de Puget et reçues

par Zoé qui tient la cabine

"là haut" seront relativement

calmes et la Libération

interviendra en août 1944.

Jamais les

Allemands ne se seront aventurés

sur la route de Saint Léger,

craignant de se voir coupés de

leurs arrières par la destruction

du pont. Et surtout le secret ne fut

jamais trahi ! Léon SCHULMAN, un

des "hébergés", montera le

dossier de reconnaissance et Zoé

DAVID sera invitée en Israël

en 1991. Décorée de la

légion d'honneur en 1975,

Zoé David s'éteindra le 25

décembre 1994.

|

|

2008 : le

village à l'honneur pour sa solidarité avec

les Juifs

2011 :

Saint-Léger, village de Justes - article de Cathie

Fidler

|

|

Le

saint patron du village, qui est saint Jacques, a sa statue

décorée d'une écharpe tricolore depuis

la Révolution Française de 1789.

C'est sans doute le seul

saint Jacques au monde qui soit ceint d'une telle

écharpe d'un Conventionnel !

Sans doute le

témoignage de l'attachement des habitants aux

sentiments patriotiques et républicains...

L'église romane,

restaurée en 1999, abrite également une

collection de photographies des retables de Bréa

(à voir aussi dans les villages voisins de La Croix

sur Roudoule et Puget-Rostang).

|

|

|

|

Les

villes, villages, paroisses, confréries et notables

du Comté de Nice, à partir de la seconde

moitié du XVe, rivalisent pour embellir les autels de

retables et recouvrent les murs de fresques

dédiées à l'histoire d'un saint ou

à la passion du Christ.

Après

avoir fait appel à des peintres étrangers, des

peintres niçois rassemblés au sein d'un

mouvement, "les primitifs niçois", oeuvrèrent

entre 1420 et 1525. Parmi eux, Louis Bréa est le plus

célèbre et le plus talentueux. Une quarantaine

de ses œuvres sont exposées dans les

églises et chapelles qui bordent les routes du sud de

l'Europe.

|

|

lason

de Saint Léger lason

de Saint Léger

|

|

|

De gueule à une aigle

d'or, chargée d'une croisette d'azur

|

Armes

issues des armes de la famille d'ASTOUAUD (barons de

Romani), qui posséda les terres de

Saint-Léger. La croisette qui n'appartient pas aux

armoiries de la famille d'ASTOUAUD rappelle les croix

figurant sur les bornes qui furent placées en 1823

tout le long de la frontière. La commune était

possession du Roi de Piémont-Sardaigne de 1814

à 1860.

l' igle

de Saint Léger igle

de Saint Léger

bulletin

municipal de juin 1998

Pourquoi

l'aigle, emblème des puissants, aigle à deux

têtes de l'empire d'Autriche, aigle noir de Prusse,

aigles des légions romaines et napoléoniennes,

aigle niçois, est-il aussi l'emblème flatteur

de notre petit village ?

Ce choix est un peu fou mais

son explication est amusante. On croit toujours, à

tort, que le blason est attaché à un titre de

noblesse mais chaque individu, chaque collectivité,

chaque corporation peut en adopter un pour affirmer sa

personnalité, son originalité, en rappelant

ses origines, un haut fait de son histoire, un

élément de sa richesse, une

particularité de son terroir ou un outil de son

savoir.

Quelquefois aussi on a

choisi un animal mythique pour s'en octroyer les vertus : la

louve, le lion, la salamandre, le dragon... ou l'aigle.

Louis XIV était le Roi Soleil, ni plus ni moins, et

il faut remonter à son époque pour retrouver

les origines de notre emblème.

En 1686, pour s'opposer aux

folies de conquête du roi de France, les pays d'Europe

s'étaient alliés dans ce qui fut appelé

la ligue d'Augsbourg. La guerre dura 10 ans et s'acheva en

1696 par le traité de Ryswick. La France vaincue

devait s'acquitter d'un lourd tribut. Les fastes de la cour

et l'entretien des armées avaient ruiné le

pays. Comment renflouer le trésor royal ?

De nos jours, on aurait

augmenté la taxe sur les carburants, le tabac, ou la

TVA. Le Grand Argentier du royaume pensa aux blasons, car en

cette fin de siècle (...le XVIIe), blasons, enseignes

et bannières fleurissent en toute liberté et

même gratuitement, ce qui est intolérable quand

on a en charge le bien de la France.

Au mois de novembre 1696 est

institué l'armorial général qui a

charge d'enregistrer toutes les armoiries du royaume,

moyennant 20 livres.

Mais

au bout d'un an, force est de constater que les

enregistrements spontanés sont très

insuffisants. Le 3 décembre 1697, par

conséquence, l'enregistrement des blasons devient

obligatoire pour tout individu ou communauté inscrit

sur des listes établies dans chaque province par les

intendants généraux, soucieux de n'oublier

personne, y compris ceux qui n'en voulaient plus et ceux qui

n'en avaient jamais eu mais que l'intendant jugeait dignes

d'en avoir.

L'ordre royal est donc

notifié aux intéressés. Passé un

délai de 8 jours, si les sujets visés ne

s'étaient pas présentés aux

formalités d'enregistrement, un blason leur serait

délivré d'office, moyennant ladite somme de 20

livres.

Saint Léger avait,

comme toujours, tant de peine à nourrir ses enfants

qu'il n'avait que faire d'un blason. On ne pouvait

logiquement pas demander l'enregistrement de quelque chose

qui n'existait pas et qu'on ne voulait pas... surtout en

payant. Aussi cet emblème guerrier et dominateur nous

fut-il attribué d'office.

En 1701, Louis XIV

lui-même abrogea l'édit royal mais garda

l'argent. La Révolution supprima les armoiries et

emblèmes, signes d'ancien régime et de

féodalité.

En 1808, Napoléon les

rétablit en les réservant aux titres et aux

communes importantes (Nice et Grasse obtinrent alors droit

au sceau armorié). Aujourd'hui, la situation est

redevenue celle du Moyen Âge. Chacun a droit au blason

de son choix. Les petites communes voisines furent dans le

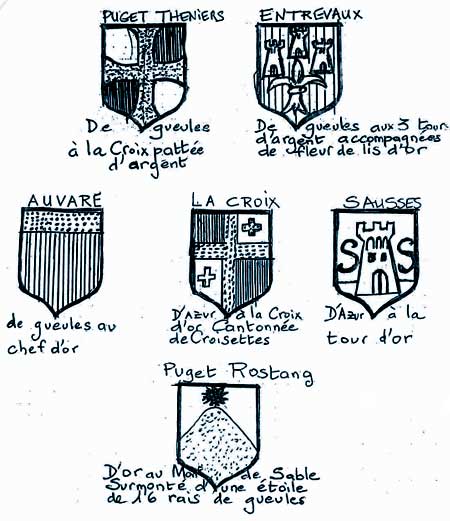

même cas que Saint Léger. Seules Puget

Théniers et Entrevaux eurent donc le blason de leur

choix.

|

|

|

|

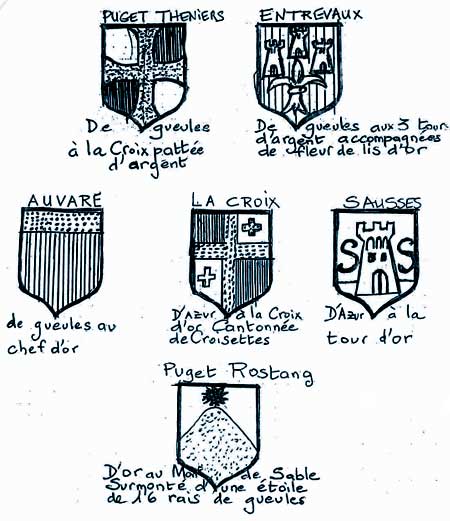

e

bien jolis blasons e

bien jolis blasons

|

|

La Croix sur Roudoule

|

Saint

Léger

|

Puget-Rostang

|

|

|

Auvare

|

Puget-Théniers

|

|

https://www.stleger.info

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() lason

de Saint Léger

lason

de Saint Léger

![]() igle

de Saint Léger

igle

de Saint Léger

![]() e

bien jolis blasons

e

bien jolis blasons