le même,

aujourd'hui

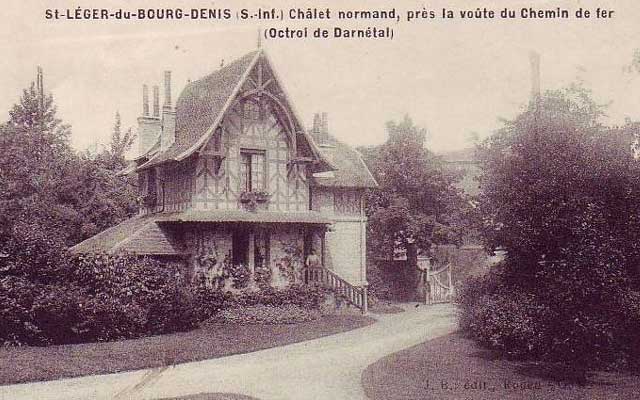

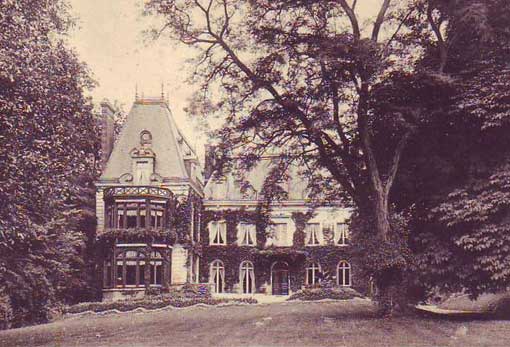

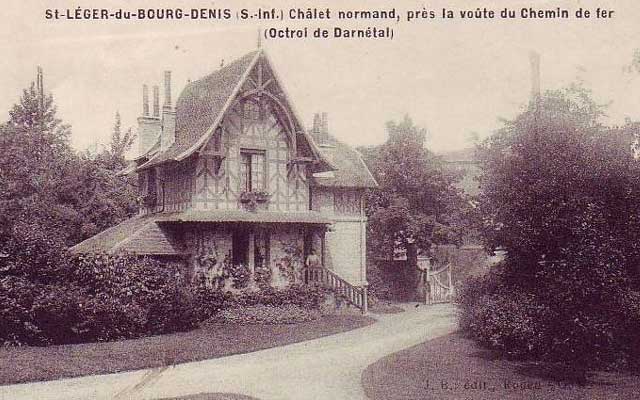

le Château

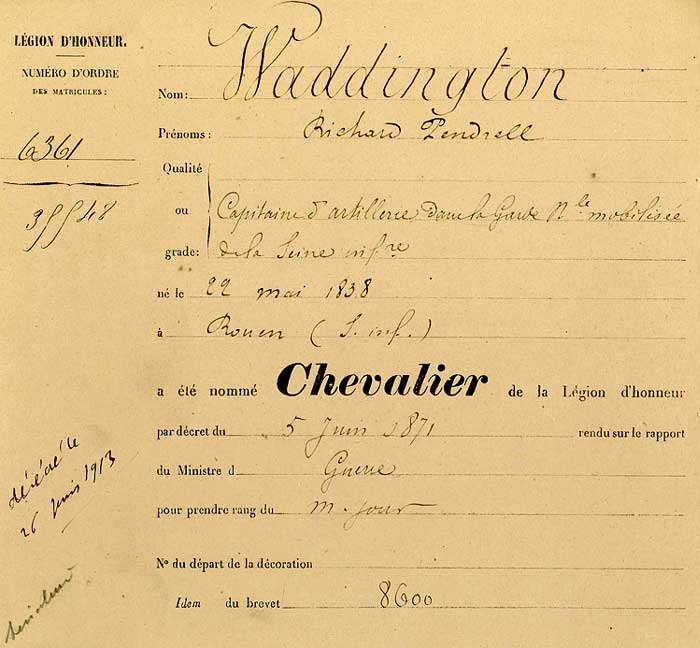

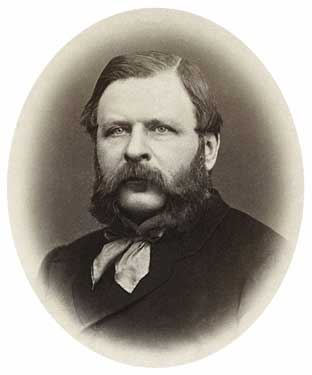

Waddington

Richard

Waddington (Rouen 1838 - St Léger 1913) fut

député, sénateur et président de la

Chambre de Commerce de Rouen de 1897 à 1913 où il joua

un rôle important dans le renouveau, à la fin du XIXe,

du port de Rouen.

|

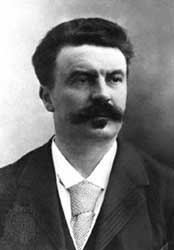

RICHARD

WADDINGTON (1868 - 1913)

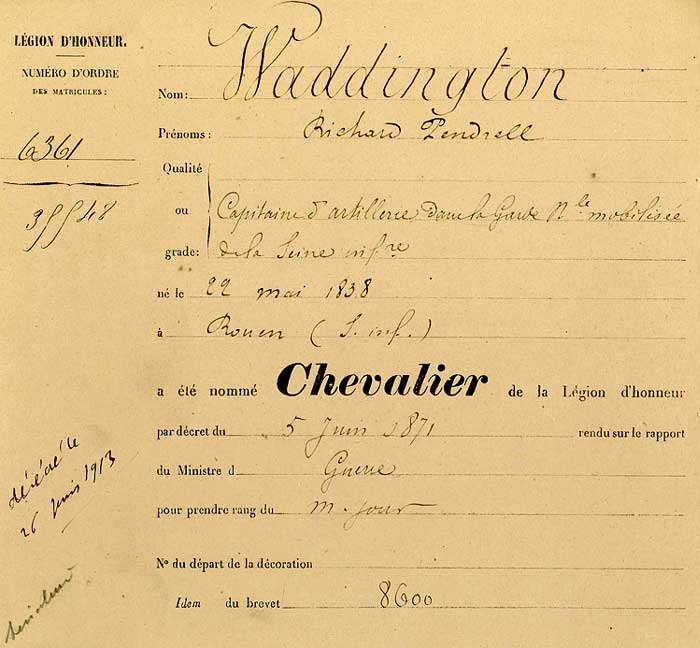

Richard

Waddington est un industriel, un historien et un homme

politique français, né le 22 mai 1838 à

Rouen (Seine-Maritime) et mort le 26 juin 1913 à

Saint-Léger-du-Bourg-Denis

(Seine-Maritime).

Il

était le fils de Thomas Waddington, manufacturier

à Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir), et Ann

Chisholm. Il était le frère de William Henry

Waddington, qui fut Président du Conseil en 1879, et

cousin du philosophe Charles Waddington. En 1870-1871, il

organisa comme capitaine l'artillerie des mobilisés

de la Seine-Inférieure. Richard Waddington dirigea la

manufacture de coton de Saint-Rémy-sur-Avre

(Eure-et-Loir). Industriel calviniste, Richard Waddington

était un patron social et fut l'un des rapporteurs de

la loi de 1892 sur le travail des femmes et des

enfants.

Il fut

élu député en 1876 et siégea au

centre gauche. Il fut réélu en 1877,

après la dissolution de la Chambre, puis en 1881,

1885 et 1889. En 1891, il fut élu sénateur de

la Seine-Inférieure, puis réélu le 28

janvier 1900 et le 3 janvier 1909. Il mourut le 26 juin

1913, au cours de son mandat.

Il

écrivit d'importantes études historiques sur

la diplomatie de Louis XV :

- Louis

XV et le renversement des alliances. Préliminaires

de la Guerre de Sept ans (1754-56), Paris,

Firmin-Didot, 1896

- La

Guerre de Sept-Ans. Histoire diplomatique et

militaire, 5 vol., Paris, 1899-1914.

Source :

http://fr.wikipedia.org

|

|

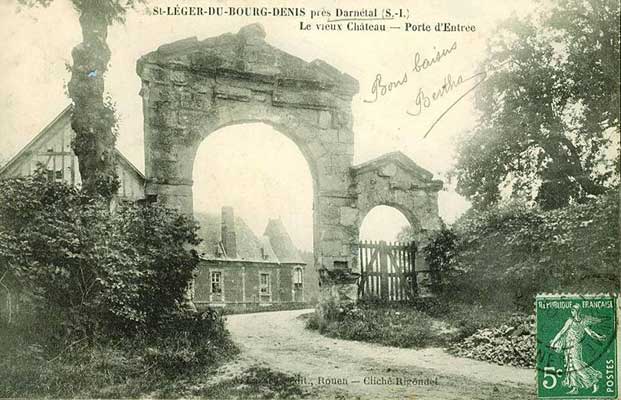

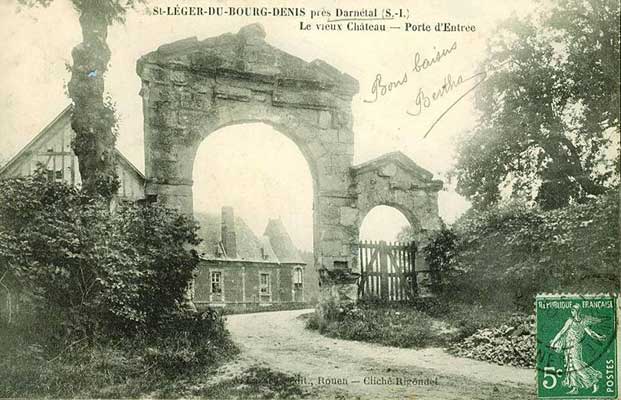

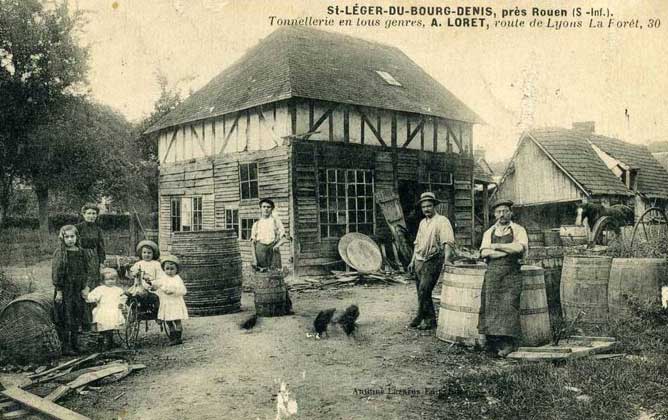

carte postale

ayant voyagé en 1911

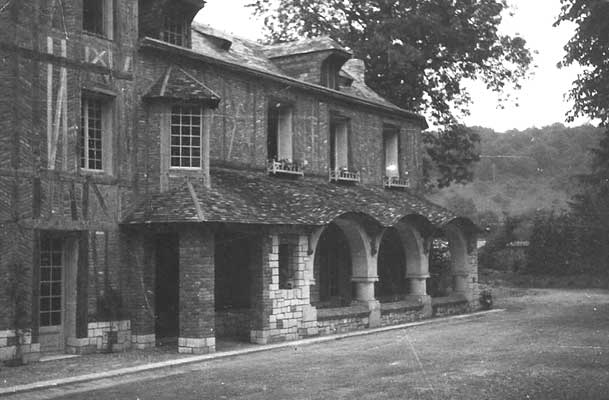

toujours le

château Waddington, aujourd'hui transformé en

appartements

le même

château Waddington, à une autre saison

toujours le

château Waddington - oblitération de 1928

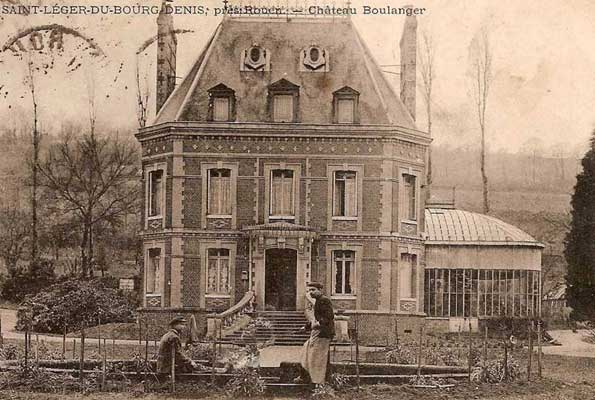

Le Château

Boulanger, aujourd'hui propriété privée, a

été la résidence de Prosper Boulanger, maire de

1842 à 1884.

carte postale oblitérée en 1914

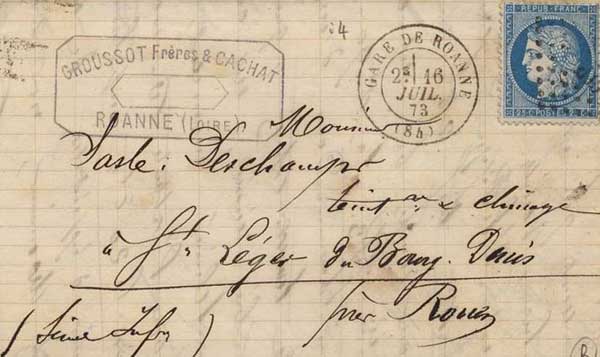

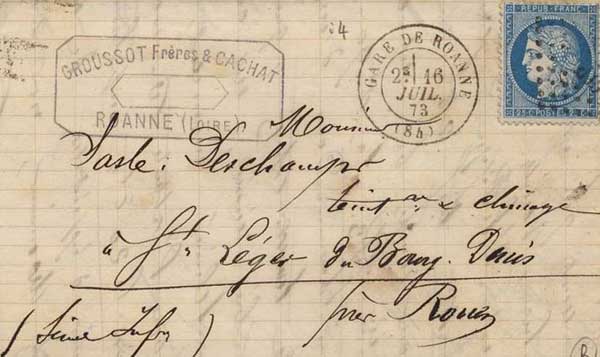

oblitération

de 1873

L'adresse est celle d'Edouard Sasle-Deschamps, qui fut maire de St

Léger de 1884 à 1912.

C'était un industriel du textile et semble-t-il l'un des

derniers "rouginiers", c'est-à-dire

spécialiste de la teinture au rouge des Indes qui fit un temps

la prospérité de la commune.

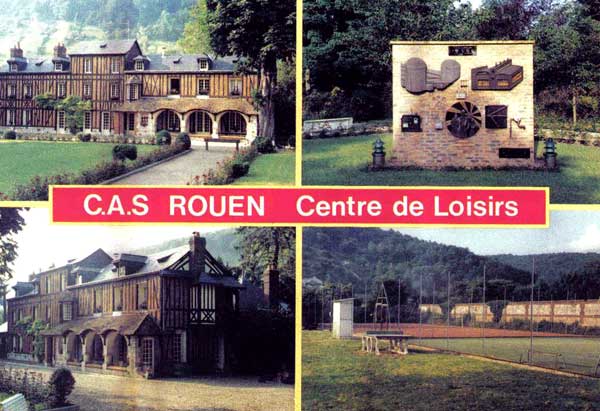

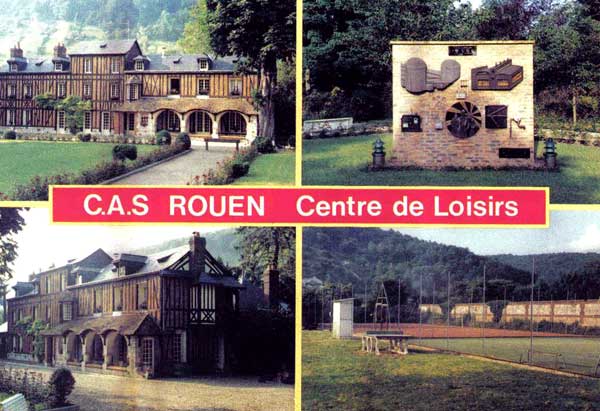

le bâtiment

principal du Centre d'Action Sociale EDF situé route de Lyons,

sortie vers St Aubin / Epinay

carte

postale oblitérée en 1912

le CAS de

Rouen

|

|

|

7

décembre 1816

BREVET D'INVENTION DE CINQ

ANS

pour une machine à filer en

fin la laine cardée

au sieur BÉLANGER, de

Saint-Léger

du Bourg Denis, près

Rouen

"On

sait que les machines connues sous le nom de Jeannettes

(Spinning Jenny) , inventées en Angleterre par

Hargreave, vers l'année 1767, pour filer le coton,

sont encore en usage dans nos manufactures de draperie pour

filer la laine cardée. C'est particulièrement

à MM. Douglas et Cockerill que nous en devons

l'introduction en France, sous le ministère de M. le

comte Chaptal. La mèche ou le boudin sortant des

machines préparatoires, est placé sur le

derrière des métiers, d'où passant

entre deux barres de bois formant une espèce de

pince, il en est livré, à chaque voyage du

chariot, une longueur déterminée, qui se

trouve allongée plus ou moins pour faire ce qu'on

appelle une aiguillée.

Ces mécaniques,

dès leur mise en activité, ont fait prendre un

grand essor à nos fabriques de draps ;

néanmoins elles laissent beaucoup à

désirer sous le rapport de l'égalité et

même de la finesse des fils : frappé de ces

inconvéniens, j'ai cherché à y

remédier, en substituant à la pince une seule

rangée de cylindres laminoirs qui, par leur mouvement

de rotation intermittent dans le même sens,

fournissent au chariot la mèche nécessaire

pour chaque aiguillée. La disposition

générale de ce métier est la même

que celle d'une mull-jenny, qu'un moteur quelconque fait

mouvoir, mais dont l'effet n'a lieu qu'à l'instant

où l'aiguillée, étirée par la

main de l'ouvrier, a toute sa longueur : alors, le fil qu'on

suppose être pour chaîne, n'ayant encore

reçu que le tiers du tors qu'il doit avoir, recevra

du moteur les deux autres tiers ; ce qui soulage d'autant

l'ouvrier chargé de conduire le métier. Il

résulte de ces dispositions qu'on peut faire des

métiers d'un plus grand nombre de broches, qu'une

femme ou un jeune homme peut conduire ;

qu'indépendamment d'un fil plus uni, plus fin,

très propre à la fabrication des plus beaux

casimirs, il donne un produit trois fois plus

considérable que les métiers ordinaires :

ainsi dans ce nouveau métier se trouvent

réunis les principes de filature inventés,

d'un côté dans les jeannettes, par Hargreave,

et de l'autre dans les mull-jenny, par

Arkwright.

On s'était

assuré la propriété de cette invention

par un brevet qui fut délivré le 7

décembre 1816 ; mais ayant présenté le

métier à l'exposition des produits de

l'industrie française en 1819, le Jury central

accorda une médaille d'argent pour cet objet, et

exprima le désir que cette machine ainsi que le

brevet d'invention fussent achetés par le

Gouvernement, afin d'en rendre l'usage libre et commun : la

demande du Jury a été accueillie."

(...)

[suivent de

nombreuses pages d'explications]

Source :

http://books.google.fr/books?id=sUYFAAAAQAAJ

- pages 5 et

suivantes

Description des

machines et procédés spécifiés

dans les brevets d'invention

Publié par C.P. Molard -

1823

DESCRIPTION

d'une machine à filer en fin

la laine cardée, inventée par M.

Bélanger

(...) "Nous allions

transcrire littéralement la description et copier les

planches, lorsque l'auteur, M. Bélanger, nous

écrivit pour nous prier de faire quelques

rectifications tant au texte qu'aux dessins. C'est

d'après les notes qu'il nous a fournies que nous

avons fait les changemens que le lecteur y

reconnaîtra. Ils ne contribueront pas peu à

rendre très intelligibles toutes les parties de cette

machine importante pour nos manufactures.

M. Bélanger

demeurant à Saint-Léger-du-Bourg-Denis,

près de Rouen, département de la

Seine-Inférieure, a obtenu, le 7 décembre

1816, un brevet d'invention pour une machine à filer

en fin la laine cardée, dont un modèle en

grand fut présenté à la dernière

exposition des produits de l'industrie

française.

En décernant une

médaille d'argent à son auteur, le Jury

central a exprimé le désir que le

modèle, ainsi que le brevet d'invention, fussent

achetés par le gouvernement, afin d'en rendre l'usage

libre et commun. Des offres ayant été faites,

à ce sujet, au Ministre de l'intérieur, par M.

Bélanger, Son Excellence, par une décision du

7 septembre 1820, a fait payer à son auteur la somme

de huit mille francs, tant pour le prix de la

mécanique que pour le dédommager du temps qui

restait encore à courir de son brevet.

La machine dont il s'agit

ayant été reconnue devoir être

extrêmement utile à ceux de nos fabricans qui

s'occupent de la filature de la laine, le modèle,

acquis aux frais de l'État, a été

déposé au Conservatoire des arts et

métiers. Les artistes constructeurs de machines que

cet objet intéresse peuvent l'y aller consulter, et

à l'aide de la description que nous allons en donner,

ils en auront la parfaite intelligence, ainsi que des

pièces qui y manquent." (...)

Source :

http://books.google.fr/books?id=zWIKAAAAIAAJ

- page 153 et

suivantes

Annales de l'industrie nationale et étrangère,

par Louis Sébastien Lenormand et Jean-Gabriel-Victor

Moléon

Publié par Bachelier -

1822

Mémoires et Rapports de

Sociétés savantes et d'utilité publique

(...) "Le nombre des

concurrens s'est trouvé moindre, cette année,

que les précédentes ; la Société

a pensé que l'exposition publique des produits de

l'industrie nationale en était le principal motif.

Deux médailles d'argent seulement ont

été décernées : l'une à

M. PICARD, pour une Sécherie perfectionnée,

établie et en pleine activité à

Saint-Léger

du Bourg-Denis,

près de Rouen, ancienne maison des Grecs, chez M.

Aunay, teinturier-filateur.

Dégagement prompt

d'humidité, conservation des couleurs les plus

délicates, économie du combustible,

élévation prompte de la température,

prévoyance contre le danger des incendies : tels sont

les résultats avantageux qu'offre la sécherie

de M. Picard, dont la construction repose sur des principes

exacts.

L'autre médaille a

été donnée à M. Hédiard,

tourneur en bois et en métaux, pour une machine

propre à être appliquée aux calandes,

dites cylindres, pour l'apprêt de toutes

espèces de rubans." (...)

Source :

http://books.google.fr/books?id=ydcEAAAAQAAJ

- page 445

Revue encyclopédique -

1824

(...) "Nous n'avons plus

à décrire que l'Ar'. de Rouen, le plus

important de tous, par sa population et par son industrie.

L'Ar. de Rouen renferme

plusieurs villes très manufacturières : qui

compte 1 800 habitants, et Darnétal, qui en compte 5

350, presqu'aux portes de Rouen, sur les bords de la Cailly

et de la Robec. Le hameau du Houlme, à deux lieues de

Rouen, possède, comme Déville et

Darnétal, des filatures de coton, des fabriques

d'indienne, etc. A Lescure-les-Rouen, qui touche pour ainsi

dire à cette ville, on fabrique le verre à

vitres, la soude et les produits qui en dépendent ;

on blanchit les toiles, etc. A Malaunay, on file le coton

avec des moteurs hydrauliques ; à Maromme, bourg de 1

450 habitants, on file, on tisse, on teint le coton, on

fabrique les indiennes, le papier, etc. A

Saint-Martin-du-Vivier et à Montville, on file, on

tisse le coton. A Saint-Léger-du-Bourg-Denis,

on fabrique des cardes, on file le coton, etc. Tel est le

magnifique ensemble de bourgs et de villes presque contigus

et qui forment ce qu'on peut appeler justement la fabrique

de Rouen." (...)

Source :

http://books.google.fr/books?id=HXZRAAAAMAAJ

- page 32

Forces productives et commerciales de la France, par Charles

Dupin

Publié par Bachelier -

1827

(...) "Je dois saisir

cette occasion de rappeler une communication verbale que

nous a faite M. Pimont, en mettant sous nos yeux plusieurs

échantillons d'une production fossile de la nature

des tourbes, qu'il a eu le bonheur de découvrir dans

une de ses prairies, située à

Saint-Léger-du-Bourg-Denis,

près Rouen, à deux pieds de profondeur

seulement. La couche est peu épaisse, mais

étendue. M. Pimont brûle avec avantage ce

combustible dans sa fabrique, et utilise même pour ses

constructions les scories qui en proviennent. Il nous a

promis une note détaillée sur cette curieuse

exploitation, et il a été décidé

que des échantillons de cette tourbe seraient

envoyés à M. Passy, préfet de l'Eure,

notre correspondant, duquel j'aurai l'honneur de vous parler

bientôt." (...)

Source :

http://books.google.fr/books?id=4142AAAAMAAJ

- page

31

Précis

analytique des travaux de l'Académie des Sciences,

Belles-lettres et Arts de Rouen

Publié par P. Periaux -

1832

|

|

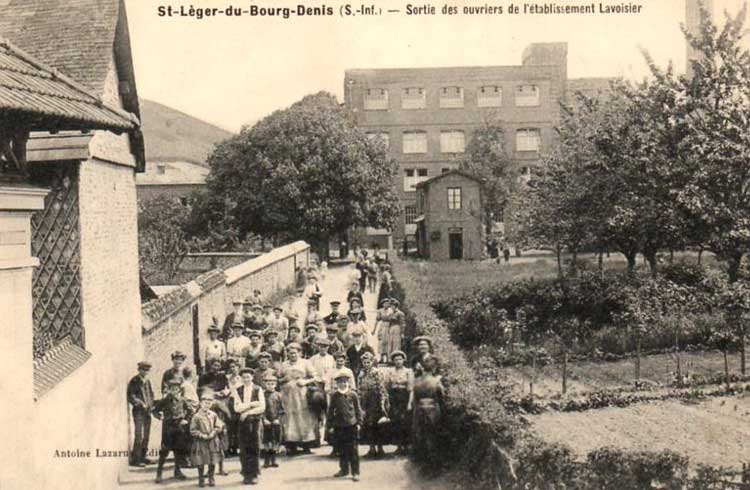

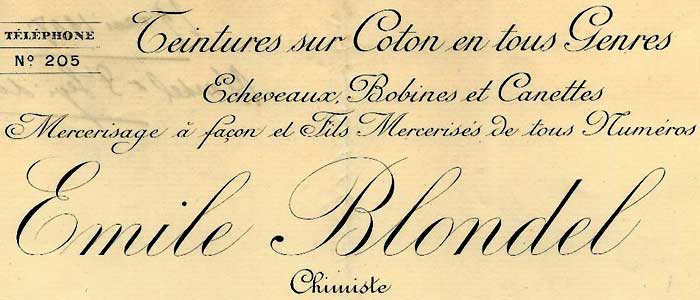

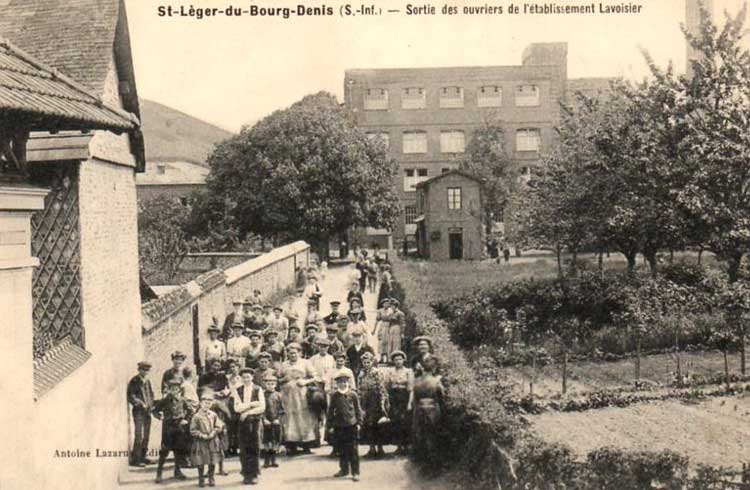

St

Léger du Bourg-Denis - sortie

des ouvriers de l'établissement Blondel

|

Source :

Le

Tapis Volant n°16 - avril 2010 - http://issuu.com

Filature de coton et usine de

teinturerie Emile Bondel, puis Robert

Blondel

Après

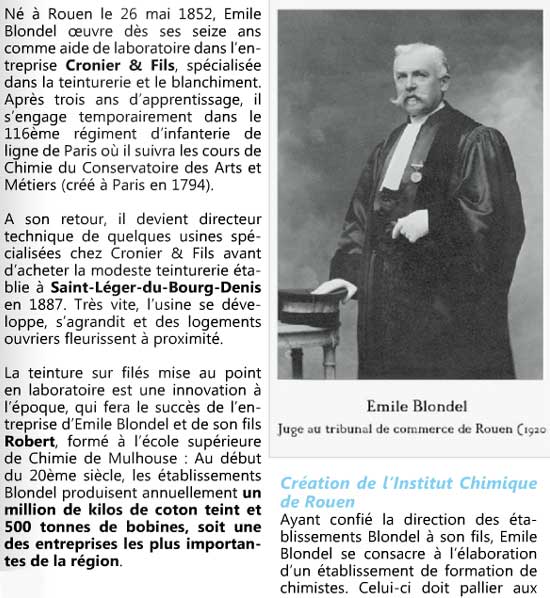

avoir suivi les cours de chimie du CNAM à Paris,

Emile Blondel commence sa carrière dans les

établissements Crosnier Père et Fils à

Rouen. En 1887, il rachète au sieur Dupuis sa modeste

teinturerie établie à

Saint-Léger-du-Bourg-Denis.

A la fin des années 1890, il fait construire sur

l'emplacement de cette usine implantée sur l'Aubette

de nouveaux ateliers à usage de filature et de

teinturerie ainsi que des logements ouvriers.

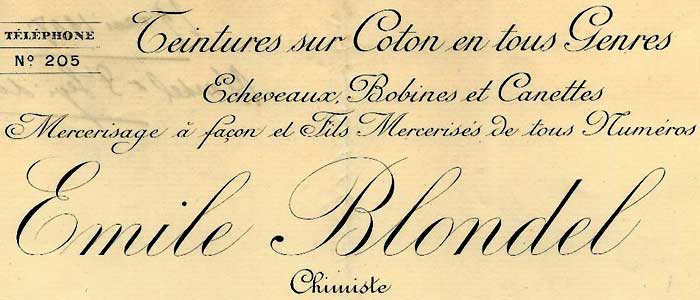

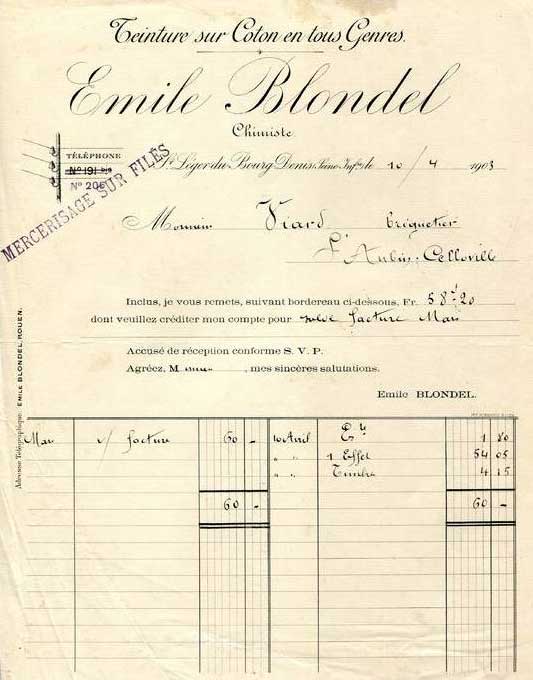

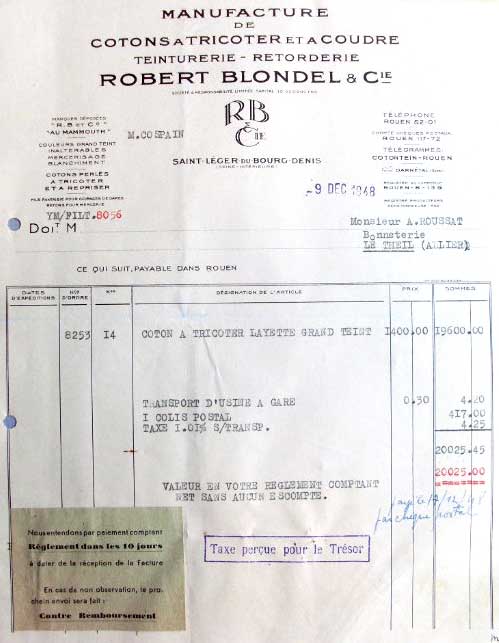

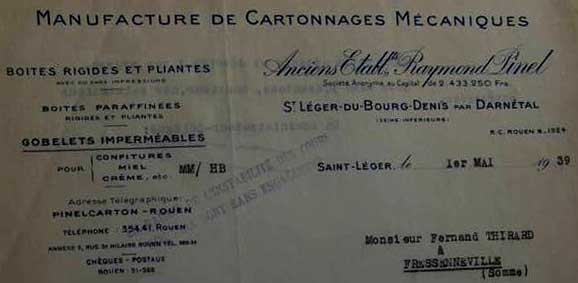

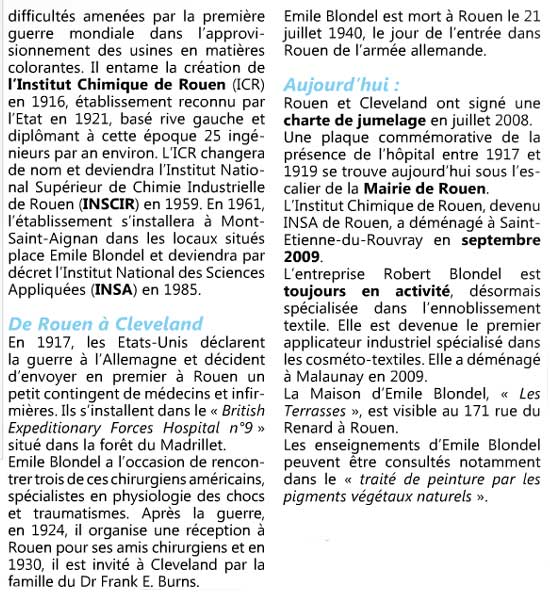

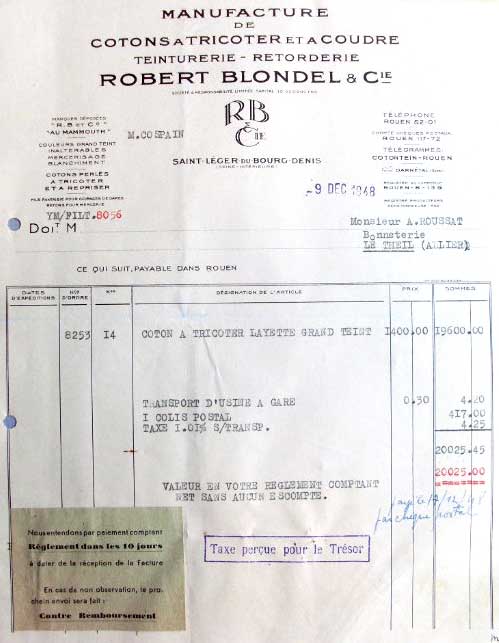

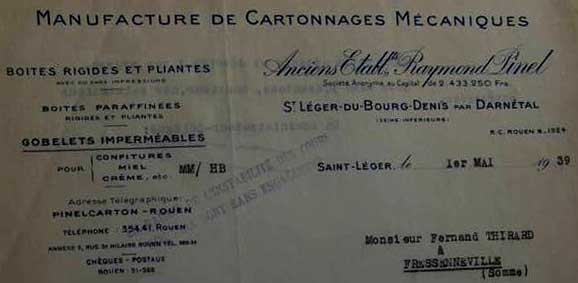

facture de

1903

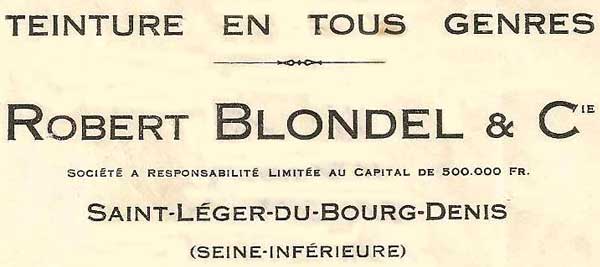

A partir de 1909, Emile

Blondel cède la direction de l'usine à son

fils, Robert, assurant néanmoins l'intérim

durant la guerre.

Robert Blondel

(1883-1974)

Robert Blondel,

formé à l'école supérieure de

Chimie de Mulhouse, va perfectionner l'entreprise et

augmenter la surface des ateliers qui occupent alors 8 500

m². On effectue dans cet établissement, le

retordage des fils, la teinture en toutes couleurs sur fils

en écheveaux ou en bobines, ainsi que le mercerisage.

1848

Un logement patronal

aujourd'hui à usage de bureau est

édifié durant les années 1930. L'usine

est toujours en activité.

En 1897, Emile Blondel dépose auprès des

services départementaux une demande de prise d'eau

pour une machine à vapeur. Au début du 20e

siècle, les établissements Blondel produisent

annuellement un million de kilos de coton teint et 500 000

kilos de bobines. Dans les années 1950, on y traite

700 tonnes de fils par an. 150 ouvriers en

1956.

Source :

http://www.actuacity.com

|

carte

postale de 1910 : les ouvriers sortent de l'usine de tissage

Eugène Lavoisier.

C'était l'une des principales entreprises de St Léger.

Elle est aujourd'hui occupée par l'entreprise Jeudy.

Le mur blanc, sur la gauche, est celui de l'établissement

Robert Blondel et Cie (teinturie).

L'établissement Blondel est la seule entreprise de teinture

qui ait survécu jusqu'à nos jours.

le Château

Lavoisier - oblitération de 1906

C'est aujourd'hui le centre culturel municipal, avec son parc

public.

Là se déroulent chaque année les

festivités du Printemps de l'Aubette.

|

LA CONDITION OUVRIÈRE

VERS 1848 - Gravité

des accidents du travail

Les

accidents du travail sont fréquents et souvent

très graves. Louis Viève, ouvrier

menuisier-mécanicien à Darnétal, en

relate une longue série, avec force détails,

dans un “Mémoire sur les accidents qui

arrivent aux ouvriers dans l’intérieur des

ateliers mécaniques”, publié en

1852.

En voici

quelques extraits :

"Le 12

avril 1842, à St Martin du Vivier, chez Monsieur

Duboc, un jeune homme nommé Dauphin fut enlevé

par une courroie, fit une vingtaine de tours avec le tambour

moteur, eut le bras gauche et deux cuisses

cassés.

Plus tard, chez Monsieur Engammare, à

Darnétal, le même fait arrive à son

contre-maître, le nommé

Thomas.

En

1843, encore un fait semblable arrive chez Monsieur Capron,

à Darnétal au jeune Morin Adolphe, il

était dans un état tellement déplorable

qu’on désespérait de ses

jours.

Le 18

janvier 1844, chez Monsieur Guignant, filateur à St

Martin du Vivier, une jeune ouvrière, la

nommée Duthil, fut prise par ses vêtements

à un arbre vertical et tournait avec !" Une autre

ouvrière, venue la secourir, a son bras

arraché et sa camarade meurt sur le

champ...

Louis

Viève rédige un mémoire destiné

à prévenir ces accidents et s’adresse

à la Préfecture pour en faire communication,

"où je fus reçu plus que froidement"

écrit-il.

Et les

accidents se multiplient... Le 8 novembre 1847, le

nommé Leconte, travaillant

à St Léger dans

une fabrique d’indiennes, "eut la main et

l’avant-bras broyés et déjà

à cette même machine, d’autres ouvriers y

avaient été pris".

"Le 13

du même mois, chez Monsieur Bousée, fabricant

de calicot, route de Rouen, la fille Groult" de

Darnétal, happée à un arbre vertical,

est scalpée et a l’oreille arrachée ;

elle en meurt au bout de quelques semaines.

Un an auparavant, en 1846, sa sœur avait

également été scalpée chez

Monsieur Lépine, filateur à

Darnétal.

Source et

lien conseillé http://gilles.pichavant.pagesperso-orange.fr/ihscgt76/num2/num2page4.htm

|

|

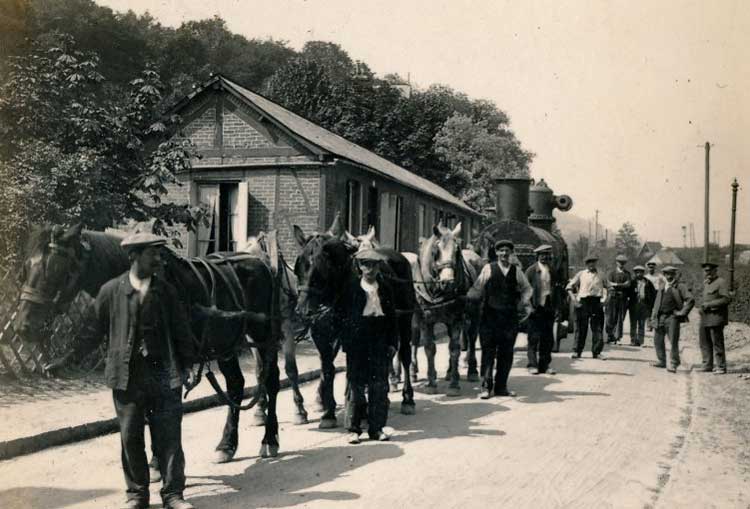

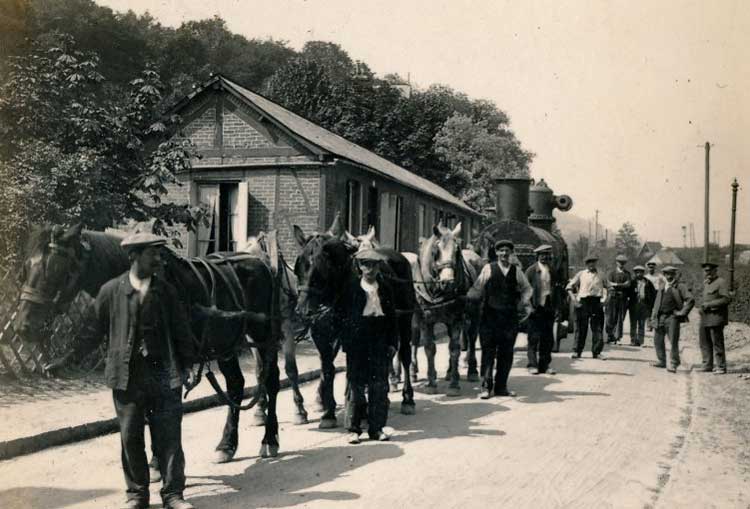

1919 - St Léger du

Bourg-Denis - l'arrivée d'une chaudière

aillard aillard

|

|

"(...)

En 1778 naquit Paul Lepoittevin, grand-père de Guy de

Maupassant, qui fit fortune en dirigeant une manufacture de

coton à St Léger du Bourg Denis. Sa fille

Laure Lepoittevin, devenue l'épouse de Gustave de

Maupassant, donna le jour à Guy de Maupassant,

l'aîné de ses deux fils (...)"

Lu sur http://perso.orange.fr/st-sauv/page/cotent/cahiers01.htm

|

Laure

de Maupassant

|

Gustave

de Maupassant

|

Guy

de Maupassant (1878)

|

Guy,

par Nadar (1888)

|

" Laure

de Maupassant, la mère de Guy de Maupassant, a

été citoyenne de Saint-Léger !

Née en 1821, elle était la fille de Paul Le

Poittevin, filateur dans notre commune.

Celui-ci avait en effet, au prix d'une refonte totale,

transformé en filature le moulin de Saint

Léger situé rue de l'Eglise à

l'emplacement actuel des usines Masurel Pollet.

Cette entreprise le ruinera, et à sa mort, sa femme

ira s'installer avec ses enfants chez sa mère dans un

quartier populaire de Fécamp.

Laure, souffrant de n'être qu'une fille de roturier,

promettra le mariage à un certain Gustave Maupassant,

à condition... qu'il retrouve ses titres de

noblesse.

Celui-ci n'était en effet pas considéré

comme noble de naissance, mais l'ambition et la force de

caractère de notre demoiselle Laure lui fera

retrouver sa particule oubliée avec le temps.

Désormais Laure Le Poittevin, cette fille de filateur

ruiné, peut prétendre au titre de noblesse

auquel elle à toujours aspiré.

Laure Le

Poittevin, Mme de Maupassant

(1821-1903)

Elle

épouse donc Gustave de Maupassant en 1846, et lui

fait louer le prestigieux château de Miromesnil, non

loin de Dieppe, où serait né le petit Guy le 5

août 1850.

Sans la ruine de son grand-père et le départ

de la famille de Saint-Léger, Guy de Maupassant

aurait donc pu naître bourdenysien..."

Lu sur

d'octobre

2002 d'octobre

2002

"C'est

mademoiselle Le Poittevin demeurant à St Léger

du Bourg-Denis qui a retrouvé dans son arbre

généalogique les liens qui l'unissent à

Guy de Maupassant.

Un de leurs ancêtres communs est situé en 1631,

les générations antérieures ne pouvant

être datées.

La famille Le Poittevin était si nombreuse qu'il

était nécessaire de donner à ses

différents rameaux des surnoms pour les reconnaitre

tant dans la vie courante que dans les actes officiels. Les

Le Poittevin ont porté plus de cinquante sobriquets,

certains rappelant leur profession, tels Jean Pot et

Poitevin Poterie.

Du fait des mariages entre cousins et cousines, la famille

bourdenysienne est 5 fois apparentée avec Guy de

Maupassant !"

Lu sur

d'octobre

2008 d'octobre

2008

"Le

passé industriel de la rue de

l’Eglise

Dans les

années 1860, Philippe Jullien et Quentin Valentin,

son beau-frère, travaillaient tous deux à la

teinturerie Levavasseur à Darnétal. A

Saint-Léger, Laure Le Poittevin, la mère de

Guy de Maupassant, était toujours propriétaire

de l’ancienne filature familiale sise rue de

l’Eglise, qu’elle louait à un certain

Hébert, qui y exploitait un moulin à farine.

Mais, endetté, celui-ci ne réglait pas ses

loyers.

Laure Le

Poittevin décide donc de vendre l’usine, et ce

sont Philippe Jullien et Quentin Valentin qui se portent

acquéreurs en 1865. Ils y installent une teinturerie,

qui fonctionnera pendant plus d’un demi-siècle,

jusqu’en 1916 en fait, l’exploitation ayant

été poursuivie par Georges Jullien, le fils de

Philippe. Celui-ci cède à cette date le fonds

de commerce à l’entreprise textile Gillet-Thaon

de Notre Dame de Bondeville.

Après cessation d’activité de

Gillet-Thaon, Georges Jullien vend les bâtiments

à Jules Pinel, imprimeur, qui les revendra ensuite

à Maurice Masurel, qui y exploitera jusque dans les

années 2000 une entreprise de cartonnages travaillant

principalement pour l’industrie pharmaceutique.

Dans la

période récente, l’entreprise

Masurel-Pollet a délocalisé son

activité à Val de Reuil, et la

municipalité, soucieuse de ne pas laisser

prospérer une friche industrielle, a, avec

l’aide de l’Etablissement Public Foncier de

Normandie, racheté les terrains pour les revendre

à la société Kaufmann & Broad et au

bailleur social Logiseine, qui y ont construit des

habitations (petit collectif et pavillons individuels).

Ainsi, en deux siècles, ces terrains rue de

l’Eglise auront abrité successivement une

entreprise textile, un moulin à farine, une

teinturerie, à nouveau une entreprise textile, une

imprimerie, une usine de cartonnage et enfin des

habitations."

l'une

des histoires cruelles de Guy de Maupassant ici

"La parure" (1884)

|

|

|

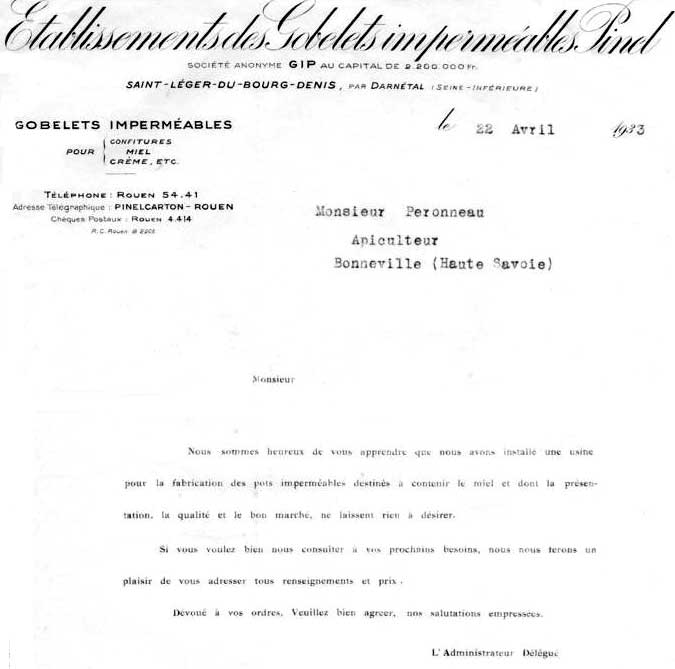

LA

SOCIÉTÉ

MASUREL-POLLET

(rue de l'Eglise, autrefois Petite rue de

Saint-Léger)

En

1821, c'était à cet endroit une filature de

coton restaurée par Paul Le Poittevin (qui fut, en

1822, le parrain de Gustave Flaubert).

Laure de Maupassant née Laure Le Poittevin

(mère de Guy de Maupassant), devenue

propriétaire de l'ancienne filature familiale la loua

à un certain Hébert. Celui-ci en fit un moulin

à blé en 1850. Ne réglant pas le loyer

dû à Laure de Maupassant, celle-ci vend

l'usine, en 1865, à Philippe Jullien et Quentin

Valentin. Associés, ils exploitent une

teinturerie.

L'activité sera poursuivie par Georges Jullien, fils

de Philippe.

Au début du XXe siècle, la teinturerie sera

transformée en usine textile par la

société Gillet-Thaon. Cette entreprise cessant

très rapidement son activité à cet

endroit, Georges Jullien vend les bâtiments à

R. Pinel pour y transférer sa cartonnerie,

implantée à Rouen. L'entreprise

prospère et fabrique des emballages avec ou sans

impression.

1930

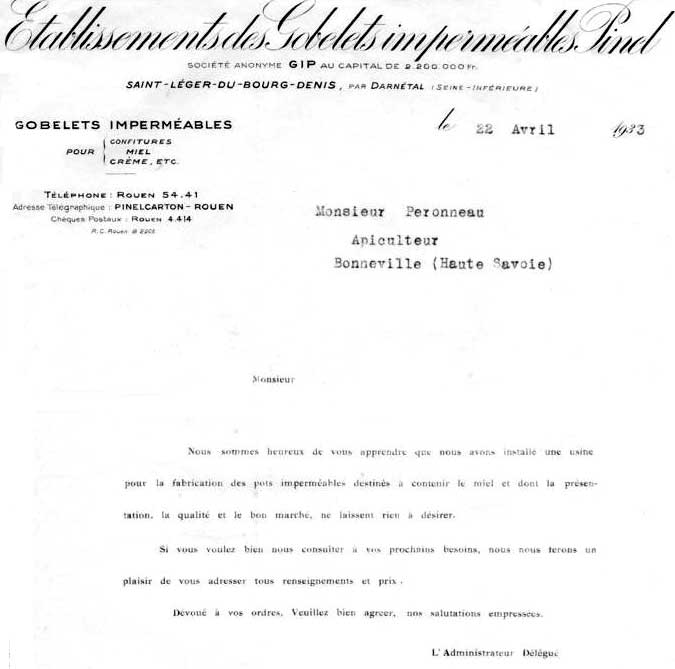

En 1920,

l'établissement est vendu et devient la Manufacture

de Cartonnages Masurel et Pollet, produisant, pendant

près de 80 années, toutes sortes de

boîtes : pliantes, paraffinées, rigides.

L'impression de ces boîtes était assurée

par son atelier offset et typographique au sein même

de l'établissement. Cette industrie aura

assuré l'emploi de 150 à 200 personnes,

notamment de nombreux habitants de la commune. Au

début des années 2000, des problèmes

économiques amenèrent les dirigeants de

l'entreprise à délocaliser la

société.

1939

Désormais,

un lotissement "Les Balsamines" occupe cet emplacement.

L'activité ouvrière, à cet endroit non

plus, n'aura pas survécu.

Lu dans

"St Léger du Bourg Denis de A à Z" - avril

2011

|

1933

St Léger du

Bourg-Denis - entreprise

de Charpente Bellet

St Léger du

Bourg-Denis - Café Tabac Régie des

Contributions

le Val Angrand -

oblitération de 1946

|

cliquez

sur l'image pour l'agrandir

A PARTIR DE 1904 ET PENDANT 73 ANS,

UNE SEULE ASSOCIATION SPORTIVE

L'Alsacienne-Lorraine-Saint-Léger

"Avant

la dernière guerre mondiale, un seul sport

était pratiqué sous la bannière de

l'Alsacienne-Lorraine fondée le 19 avril 1904 : la

gymnastique. Cette société sportive fut

appelée ainsi, puisque à cette époque

existait un courant très fort pour que cette province

redevienne française.

Pendant la guerre,

l'association fut mise en sommeil et ne reprit pas son

activité de gymnastique.

En 1945, la maxime

choisie par les jeunes de la commune, pour relancer les

activités sportives, fut "une âme saine dans un

corps sain". La société "Alsacienne-Lorraine"

reprend vie avec plusieurs sections : football, basket,

ping-pong.

Peu de temps

après, le ping-pong, devant des difficultés de

recrutement et de direction, puis la section basket, dont

les équipes masculines et féminines jouaient

sur un revêtement en mâchefer situé

à l'emplacement de l'actuelle salle des sports,

cessèrent leurs activités.

Seul le football continua

au stade municipal, situé à cette

époque au centre de la commune, à la place de

la zone pavillonnaire "les Orchidées", laissant aux

jeunes le choix "entre le foot... et le foot". Le stade

avait été en partie réalisé par

des prisonniers allemands. Les vestiaires étaient

d'anciennes écuries. les anneaux servant à

attacher les chevaux toujours scellés dans le mur.

Les douches, c'était plutôt un bain dans

l'Aubette toute proche où l'on "nettoyait le bonhomme

et... l'équipement en même temps".

L'installation du

réseau d'eau potable, à partir des

années 50, apporta quelques changements dans les

habitudes prises par les joueurs et améliora leurs

conditions de vie... sportive.

En 1974, mise à

disposition de nouveaux vestiaires apportant du "mieux" pour

l'accueil des équipes adverses et l'organisation du

club.

L'ALSL continua sa

"mission" sportive avec, en 1992, 187 licenciés

encadrés par 20 bénévoles. En plus de

la subvention communale, la société sportive

améliore ses recettes avec les entrées et les

bénéfices de la buvette sur le stade le

dimanche, l'organisation d'un bal annuel et la vente d'un

calendrier mettant à l'honneur, en photo, les

équipes du club."

|

|

vues

générales de

Saint-Léger

|

|

|

la mairie -

les écoles - l'église

|

|

|

les bâtiments et les

usines

|

|

Merci

de fermer l' gr

gr ndissement

sinon.

ndissement

sinon.

https://www.stleger.info

![]()

![]() aillard

aillard

d'octobre

2002

d'octobre

2002 d'octobre

2008

d'octobre

2008

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() gr

gr![]() ndissement

sinon.

ndissement

sinon.