L'occupation

du sol de la paroisse de St Léger remonte à une

très haute antiquité. Il sera possible d'en donner une

idée en présentant les divers jalons que nous ont

laissés toutes les périodes de l'histoire.

|

'atelier

de potier 'atelier

de potier

|

Le plus précieux d'entre eux :

l'atelier de potier, qui s'est révélé d'une

richesse inattendue. Les milliers de tessons retrouvés ont

été inventoriés et datés par le

Musée de Saint-Germain-en-Laye et sont actuellement

présentés au Musée de Villandraut. Les plus

anciens, de l'époque néolithique, portent parfois des

empreintes faisant penser à des graffiti.

l'église de St

Léger de Balson

L'époque gallo-romaine est

bien représentée, puis le Haut Moyen Age et enfin le

Moyen Age qui correspond à la fin de l'activité de

l'atelier. La découverte sur un même chantier de

fouilles de cet ensemble d'objets mobiliers prouve son fonctionnement

continu et, par là même, une occupation permanente du

sol du territoire environnant.

Non loin de cet atelier a

été découverte une pierre présentant des

dessins d'un trait large, en creux, servant de linteau de

cheminée, mais dont les dimensions (long. 200 cm, larg. 40 cm)

et le motif de décoration laissent prévoir qu'il

pourrait s'agir d'une pierre tombale.

Dernier jalon : le château de

Castelnau de Sernès, nommé ensuite

Cernès

arrivée au

château de Castelnau de Cernès

pont sur les écluses du moulin

les bambous, à droite, en couvrent les vestiges

|

L' vangélisation vangélisation

|

L'évangélisation de la

communauté s'est faite, soit à l'époque

mérovingienne si l'on accepte comme indice la présence

d'une antique dévotion à saint Mommolin, soit à

l'époque carolingienne si l'on préfère mettre en

avant le vocable de Saint Léger qui est patron de la paroisse

et titulaire de l'autel principal, mais pour lequel il n'y a jamais

eu de dévotion particulière.

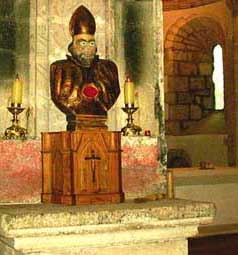

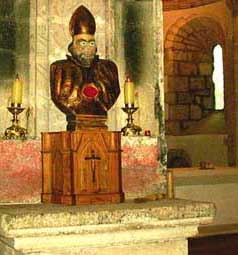

L'église de St Léger

était le siège de plusieurs dévotions qui lui

ont acquis une notoriété certaine.

La première, qui est

maintenant éteinte, se faisait en l'honneur de saint Mommolin.

Une chapelle en pleine campagne lui était

dédiée. Elevée par Arnaud de Labadie et

entretenue à ses frais, elle tomba en ruines après sa

mort. Aussi, en 1612, les fabriciens de St Léger

décidèrent-ils de demander à Mgr de Sourdis de

prononcer la désaffection du bâtiment en tant

qu'édifice religieux et de procéder à

l'installation du culte dans une chapelle de l'église

paroissiale, ce qui fut fait.

La seconde dévotion

était celle que l'on rendait et que l'on rend encore

aujourd'hui à saint Clair le premier dimanche de juin de

chaque année

|

La  évotion

à saint évotion

à saint  lair lair

|

Au milieu du XIXe siècle, "le

rassemblement des dévots atteignait 4000 personnes".

L'original de la

statue fut dérobé il y a quelques années.

Derrière l'autel, une porte était ménagée

pour permettre aux fidèles

de circuler en procession autour de celui-ci en ayant la tête

baissée.

La porte est très basse. Etait-ce pour obliger les

pèlerins

à baisser la tête ou parce qu'ils étaient petits

à cette époque ?

Un texte de 1608 environ donne une

idée de l'importance qu'avait prise cette manifestation

:

|

"Nous

soussignés, Doyen et Chanoines de Villandraut,

certifions à tous ceux qu'il appartiendra, que toutes

les années, au premier jour de juin, se fait une

grande assemblée et convocation de peuple à

une dévotion qui se fait à l'honneur de saint

Juin et saint Clair, en la paroisse de St Léger,

où s'y rendent de toutes parts plusieurs personnes

venant du pays d'Entre Deux Mers, du comté de

Benauges, pays de Médoc et autres circonvoisines ;

s'y rencontrent bien souvent plus de trois mille

personnes…"

|

Quelle était

l'atmosphère de cette journée de pèlerinage

?

C'est une petite ville qui se formait.

Des centaines d'attelages

s'ajoutaient à l'entassement humain, et cette cohue

extérieure ne devait guère prédisposer à

la spiritualité.

Pourtant, dès 5h du matin, on

priait devant l'autel de St Clair. On en faisait le tour en

récitant le chapelet et, chaque fois, on se frottait les yeux

à sa garniture.

D'autres fidèles y faisaient

marcher les enfants retardés ou infirmes. Puis on entendait la

messe. Enfin, on terminait ses dévotions en se rendant en

procession à la fontaine de St Clair à quelque distance

de l'église, près de la Hure.

Il était de tradition de s'y

laver les yeux, ce qui n'est pas sans rappeler quelque antique culte

des eaux à cet endroit...

la fontaine de saint

Clair, "miraculeuse" pour le traitement des yeux

Au débit régulier, son eau pure et fraîche est

très prisée.

la fontaine de saint

Clair

Venaient ensuite les

préoccupations économiques. On saisissait en effet

l'occasion d'un tel rassemblement de personnes pour réaliser

des transactions, conclure des marchés ou des contrats de

métayage, pour acheter.

Au XVIIe siècle, la fabrique

tirait déjà des revenus d'une "ormée" qu'elle

"louait pour y placer les marchands". Le pèlerinage de St

Clair peut se rattacher à cette série de

pèlerinages-foires, dont il existait un autre exemple à

St Jean de Bourricos, près d'Escource dans les

Landes.

Et le soir, concluait

mélancoliquement le curé de St Léger, "on se

livrait aux folles joies du monde. Pauvre peuple !..."

Ce n'est pas seulement pour

égrener des détails pittoresques que nous nous sommes

attardés à évoquer les cérémonies

dont l'église était le théâtre. C'est pour

faire comprendre comment ce monument a pu avoir une ampleur

architecturale que ne justifiaient ni la population clairsemée

de la paroisse, ni, semble-t-il, la fonction de chapelle du

château de Castelnau de Sernès.

|

extrait

de "L'église de St Léger de Balson" (F.L. 4

juin 1972) et de la plaquette distribuée par la

mairie de St Léger de Balson "Une longue marche

à travers les siècles"

de nombreuses autres photos

sur le site http://www.vallee-du-ciron.com/

aux pages de St Léger de Balson

|

|

mars 2009 - la fontaine

saint Clair

la fameuse fontaine miraculeuse qui rendait la vue aux

non-voyants

Il y a toujours des personnes qui viennent chercher de

l’eau pour la boisson.

photos prises par Danièle Marlier

|

|

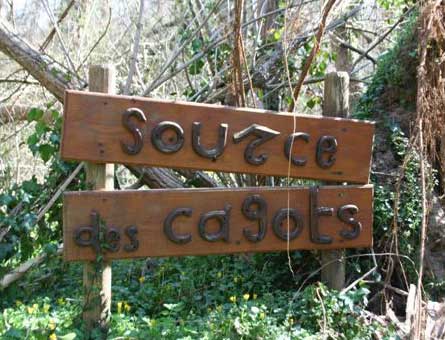

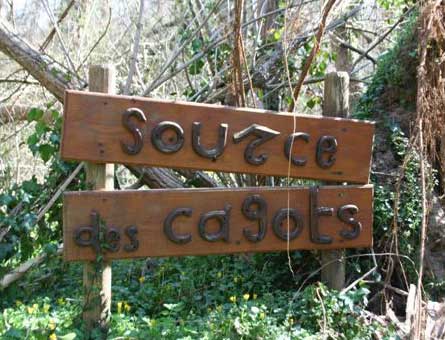

la fontaines des cagots,

très proche de l’autre fontaine

on ne mélangeait point les torchons avec les

serviettes, donc 2 fontaines !

|

|

Les

cagots font partie d'une peuplade pyrénéenne

d'origine inconnue, rejetée par la population,

à l’instar de la caste des intouchables indiens.

On les trouve des deux côtés des

Pyrénées et dans le sud de la Gascogne,

désignés sous diverses appellations

(...)

(...) Leur provenance est

mystérieuse, mais dans la plupart des

hypothèses, ils correspondraient à une

peuplade vaincue, de religion différente, donc

hérétiques (barbares venus de l'est,

wisigoths, arabes, ariens, cathares...) Ils apparaissent au

X°s sous l’appellation de chrestiaas, ce qui

laisse supposer qu’ils s’étaient convertis

au catholicisme et faisaient même preuve de

zèle dans le domaine de la pratique religieuse,

d’où leurs surnoms qui laissaient entendre

qu’ils étaient hypocrites. C'est sous cette

dénomination qu'ils sont enregistrés dans le

recensement de 1385 initié par Gaston Fébus.

Repoussés à

l’extérieur des villages, en lisière de

forêts, ils furent assimilés à des

lépreux qui devaient les côtoyer, ainsi que

tous les parias successifs. Selon une croyance tenace, on

pouvait les reconnaître à certains traits

physiques, comme leurs pieds palmés ou l’absence

de lobes à leurs oreilles. Ils ne devaient pas se

déplacer les pieds nus, de peur qu'ils ne

transmettent de maladie, ni laisser pousser trop leurs

cheveux.

On leur prêtait des

pouvoirs paranormaux, contradictoirement aussi bien

négatifs que positifs (guérisseurs). C'est

ainsi qu'on disait que parfois les fruits pouvaient se

dessécher en un instant à leur seul contact.

L’irrationnel ayant ses raisons que la raison ignore,

ils faisaient parfois office de médecin et de

sage-femme. Toute fonction publique leur était par

contre interdite, ainsi que toute possession

foncière.

Ils avaient bien entendu

leur propre fontaine dont le nom s'est

perpétué dans quantité d'endroits : la

houn dous cagots, la hounda de la cagote... Ils se

spécialisèrent dans le domaine du bois, du

fait de leurs hébergements situés en bordures

de forêts et surtout du fait que le bois était

censé ne pas communiquer de maladie (peste,

lèpre..) Ainsi leur tendait-on les marchandises,

ainsi que les osties à l’église, au bout

d’une longue palette de bois (...)

(...) Autre signe

d'ostracisme, ils avaient leur petite entrée

latérale particulière dans les églises,

leurs places dans un renfoncement obscur, leur propre

bénitier, et leur cimetière particulier

(qu'ils partageront plus tard avec les huguenots). On les

obligeait à se signaler quand ils arrivaient dans le

village par des bruits de crécelles, et à

porter un signe dénonçant leur état :

une patte d’oie rouge. Leur rejet dura plusieurs

siècles et, malgré la publication

d'édits en leur faveur, il fallut attendre la

Révolution pour enregistrer une rupture

définitive avec cet honteux passé. Pourtant,

au début du siècle dernier, les gens savaient

encore qui en était...

Source et liens

:

|

|

|

https://www.stleger.info

![]() 'atelier

de potier

'atelier

de potier

![]() vangélisation

vangélisation![]() évotion

à saint

évotion

à saint ![]() lair

lair