St

Léger Vauban, photographié le lundi 18 octobre

2004 - http://www.flickr.com

|

Que

faire ? Se battre

"J'aime

la forêt. Mon itinéraire de vie me

conduit, me ramène de la forêt des

Landes à celle du Morvan... J'ai vu

disparaître en trente ans la forêt

celte du Morvan. Je représente ce pays. Je

n'ai rien pu faire pour le défendre. Que

faire contre la coalition de la loi, de

l'administration et de l'indifférence ? Se

battre assurément.

Pour

éveiller l'opinion, j'ai multiplié

les débats, les colloques, pris part aux

rares groupes et comités qui tentaient

l'impossible. Le Conseil Général de

la Nièvre a consacré des sessions

à l'étude de ce problème,

appelé en consultation les meilleurs

spécialistes, engagé sa

responsabilité financière dans des

projets de sauvegarde.

Paris

n'a jamais répondu que par bordées

d'axiomes. Économie, économie d'abord

! A quoi bon ces chênes qui exigent un

siècle pour la maturité, ces

hêtres dont la fibre refuse de

s'intégrer aux techniques rentables de la

cellulose, ces frênes, ces charmes, ces

trembles, ces bouleaux ? Chaque semaine, par

centaines d'hectares, la forêt de

lumière tombe sous l'assaut des scrapers.

Place aux résineux.

Que

dire aux petits propriétaires du cru ? De

1946 à 1973, le fonds forestier a

réservé ses primes et ses prêts

aux plants qui poussent vite. Vite, vite, la terre

et la sève et le bois doivent plier le cycle

des mûrissements au rythme de l'homme

pressé. Les grandes compagnies

achètent nos collines, rasent nos horizons.

J'ai reçu de ma banque parisienne un

prospectus qui me vantait le profit à tirer

de la prochaine tonte de la forêt de la

Gravelle, voisine de Château-Chinon. On ne

s'inquiète ni du débit des sources,

ni de l'acidité des sols, ni du climat qui

change, ni du gibier qui fuit, ni des oiseaux qui

se sont tus.

On

a râpé la roche du Beuvray : j'y ai

cherché en vain la trace des chemins creux

qui bordaient - jusqu'à une date

récente - les hautes souches de la

hêtraie, mémoire d'une histoire plus

vieille que César ... Partout, la

forêt meurt. Et le boqueteau, la haie,

l'espace vert.

L'autoroute,

la ville, les professionnels de l'argent et, plus

encore, le simple goût d'anéantir

l'oeuvre du temps, d'affirmer un pouvoir sur

l'humble ordre des choses, de tirer du fugace le

sentiment de l'éternel, précipitent

l'événement."

François

Mitterrand - "L'Abeille et l'Architecte" -

Flammarion, 1978

Source

: http://www.morvand.org

un site à découvrir !

|

|

|

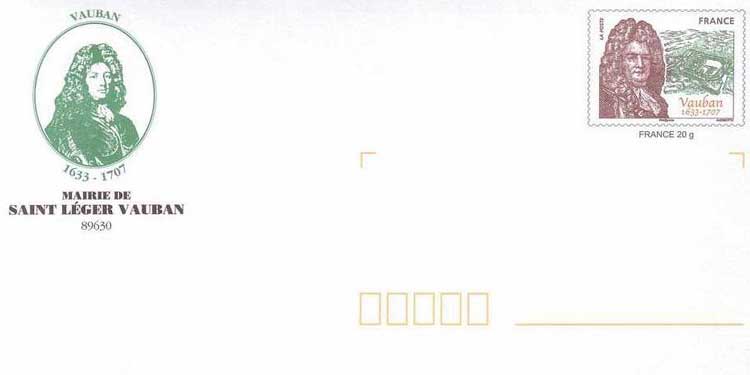

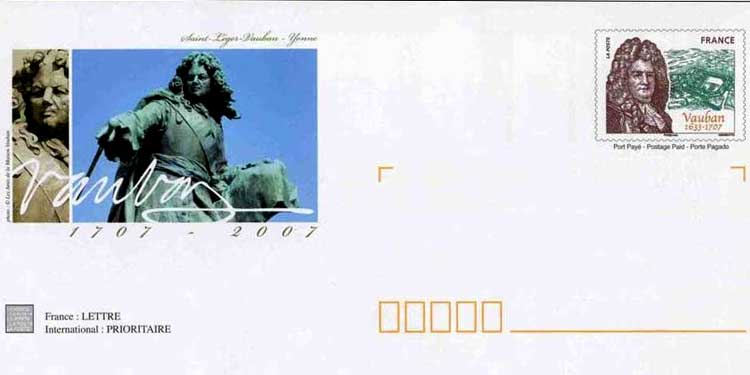

Saint-Léger-Vauban

(1/4)

Le

nom du village vient du nom de saint

Léodégar, évêque martyr

d'Autun.

En

2013, la commune était habitée par

447 personnes. En 2020, la population est de 368

habitants. La superficie est de 33,81 km² et

la densité de 12 habitants /

km².

Le

village s'est appelé

Saint-Léger-de-Foucheret jusqu'en 1867, date

à laquelle le décret de

Napoléon III le remplaça par

l'actuel, afin d'honorer le fils du pays, le

maréchal Vauban.

Un

lac de barrage d'une superficie de 150 ha sur la

rivière Trinquelin a été

construit dans les années 1960. C'est le

seul cas en France où le même cours

d'eau change trois fois de nom (Couisin,

Trinquelin, Cousin). Du bassin de Saint Agnan

(ainsi nommé d'après le village

où débute le lac) provient l'eau

potable produite pour les communes environnantes

par le groupe Suez. Il est entouré de

forêts appartenant aux communes de Saint Agan

et Saint Léger Vauban et utilisé par

l'ONF pour le chauffage et le bois de construction

(chênes et hêtres et douglas,

amenés ici au XIXe siècle). Le plan

d'eau est également un lieu idéal

pour les pêcheurs et les amoureux de la

nature en quête de calme et de

tranquillité.

La

commune fait partie du Parc Régional du

Morvan (...)

Marek

Wyrwa - 2020

|

|

la place du village - pour un

agrandissement, cliquez ici

agrandissement ici

|

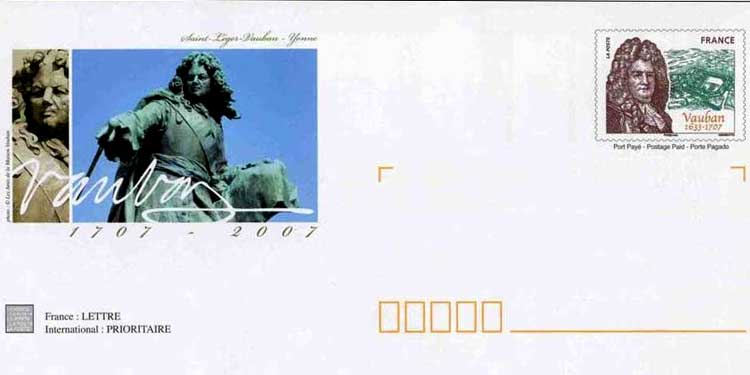

Saint-Léger-Vauban

(2/4)

(...)

Le centre du village est la place sur laquelle a

été érigée en 1905 une

statue, œuvre du sculpteur Anatole Guillot, en

l'honneur du fils de cette terre, le

maréchal Vauban.

À

l'extrême gauche est conservée une

balance à bétail qui ne fonctionne

plus mais qui témoigne de l'activité

d'élevage de la race charollaise. Encore

dans les années 1970, les éleveurs

vendaient ici leur bétail. Aujourd'hui, il y

a une foire en février, la seule du genre

dans le département, car elle est

combinée avec un concours d'animaux. Chaque

année, les éleveurs de bovins, ovins,

caprins et autres ont l'occasion de montrer les

fruits de leur travail. En 2020, a eu lieu sa 54e

édition

Outre

les animaux, des machines agricoles sont

également présentées et des

produits artisanaux locaux proposés,

notamment la production d'un type de boudin noir

sans gruau.

La

place, dans sa partie occidentale, abrite le

musée Vauban qui a été

transféré en 1996 de la mairie

à la maison du sculpteur Marc Hénard.

En plus des planches présentant le

personnage et les œuvres du héros dans

le contexte de la région et de

l'époque, un film de 20 minutes

complète la visite, avec possibilité

de traduction en anglais et en allemand

(...)

Marek

Wyrwa - 2020

|

|

|

le bâtiment

"mairie-école" - en 2008, l'école comporte 2 classes :

GS-CP-CE1 et CE2-CM1-CM2

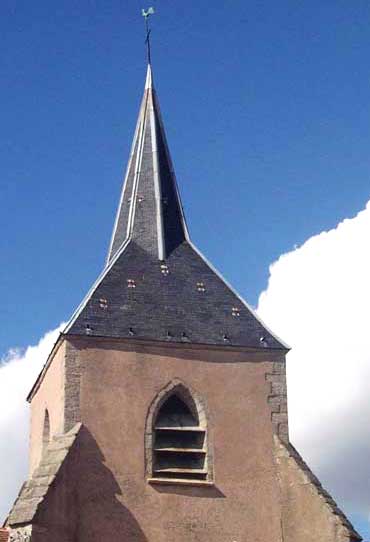

l'église de

Saint-Léger-Vauban - http://www.panoramio.com

22 décembre

2016 - par Pierre Liège https://www.facebook.com/samkookyz

22 décembre

2016 - par Pierre Liège https://www.facebook.com/samkookyz

|

Saint-Léger-Vauban

(3/4)

(...)

Dans le village se trouve une église du XVe

siècle dans laquelle Sébastien Le

Prestre, futur maréchal de Vauban, fut

baptisé en 1633. L'édifice a

été construit sur un plan en croix

latine. Jusqu'au Xe siècle existait une

église ici qui fut détruite, mais on

ignore les raisons de sa disparition.

Le

village est mentionné en 1103 comme Sanctus

Leodegarius de Morvino. L'église

était dédiée à

Léodégar, évêque

d'Autun, martyrisé en 677-678 par

Ebroïn, majordome de la dynastie

mérovingienne. Il joua un rôle

politique important dans les soubresauts de la

monarchie franque finissante. Il est lié aux

villes de Poitiers, où se fit sa formation

et où se trouvent ses reliques, et d'Autun

dont il fut l'évêque, ainsi

qu'à la région de Fécamp et

à celle de Doullens en Picardie où il

est mort. Un concile d'évêques l'a

proclamé saint en 681 et l'Église

catholique romaine célèbre sa

fête le 2 octobre.

Qui

était Saint Léodégar (Saint

Léger) ?

Une

note des archives diocésaines d'Autun

mentionne la dîme que le prêtre, qui

desservait l'église, devait recevoir. La

paroisse appartenait alors à ce

diocèse. L'église actuelle a

été construite après la guerre

de Cent Ans. Le bâtiment a été

restauré et reconstruit sous le règne

de Napoléon III. La silhouette de

l'église se pare de l'élan de sa

flèche, comme un "doigt pointé vers

le ciel". Le portail ouest simple et l'ancienne

entrée principale sont de style Renaissance.

Les piliers carrés soutiennent fortement la

tour. Le début de la Renaissance se lit dans

les voûtes gothiques du chœur. A

l'intérieur, l'arrière de

l'église est orné de bancs du XVIIe

siècle provenant de la basilique de

Vézelay, ils étaient destinés

aux dignitaires faisant face à la chaire.

L'artiste

Marc Hénard (1919-1992) a

réalisé dans les années 1970

les ailes en bois de la porte portail

côté sud et le décor en

céramique bleue et rose du

presbytère, avec Serge Jamet. Il entoure

l'autel principal et se compose de planètes,

d'animaux et d'outils qui tournent autour du

triangle de la Trinité. La chapelle de

gauche du XVIIe siècle est

dédiée à Notre Dame

du-Bien-Mourir. Une plaque avec une

déclaration de foi du Père

Jean-Baptiste Muard et de ses quatre compagnons a

été accrochée en face. Le

père Muard, dont la statue se dressait

autrefois dans la cour du presbytère

adjacent, fut le fondateur de l'abbaye

bénédictine de Sainte Marie de la

Pierre-qui-Vire en 1850 (...)

Marek

Wyrwa - 2020

|

|

|

le coeur du

village - janvier 2021

janvier 2021

à nouveau

la grange des

Oudots, emplacement supposé de la maison natale de

Vauban

la maison natale

de Vauban

Sur cet

emplacement s'élevait la maison où est né, le

1er mai 1633,

Sébastien Le Prestre de VAUBAN, mort à Paris le 30 mars

1707

la mare,

près de la place principale du village

la maison Vauban,

musée qui lui est consacré

http://www.flickr.com

http://commons.wikimedia.org

|

Le

chêne de Vauban, un géant

vert

Il

est vieux, très vieux. Il aurait plus de 350

ans. Pourtant il ne fait pas son

âge.

On

le connaît sous le nom de chêne de

Vauban. Non, ce n'est pas le maréchal natif

du village de Saint-Léger-Vauban (alors

Saint-Léger-de-Foucheret) qui l'a

planté, mais ce chêne majestueux a

certainement été planté ou

semé au moment où l'homme

d'État de Louis XIV naissait.

Ce

géant vert, une des fiertés du

village, est un chêne pédonculé

mesurant aujourd'hui 32 mètres et d'une

circonférence de 5,90 mètres. Il faut

se mettre à plusieurs pour l'enserrer dans

les bras.

Le

chêne de Vauban est particulièrement

impressionnant à voir, avec une ramure bien

équilibrée et un tronc bien droit. De

plus, il est facilement observable, planté

en bord de route à l'entrée d'un

pré, au lieu-dit les Presles, à

quelques encablures de la maison natale de

Vauban.

Le

vieux chêne a été

distingué par le label Arbre remarquable,

qui recense les arbres exceptionnels. À ce

jour, en France, seulement 200 d'entre eux,

estimés comme exceptionnels, relèvent

de ce label décerné par l'association

parisienne Arbre. À travers un partenariat,

communes, collectivités territoriales,

établissements publics ou

propriétaires privés s'engagent

à entretenir, sauvegarder et mettre en

valeur l'arbre distingué.

Au

bord de la petite route, Sa Majesté le

chêne de Vauban est toujours en pleine forme

et, du haut de ses trois siècles et demi,

semble vouloir défier le temps qui passe.

M.T.,

le 7 décembre 2016

Source

: https://www.lyonne.fr

|

|

photo de

Agnès Baron https://www.facebook.com/groups/864435266914687

- agrandissement ici

lavoir,

au hameau Corvignot

|

lavoir,

au hameau de Trinquelin

|

http://joanno.e-monsite.com

le lavoir de

Trinquelin, par Pierre Labrousse https://www.facebook.com/pierre.labrousse.31

- agrandissement ici

puits, au hameau

de Trinquelin - https://www.facebook.com/pierre.labrousse.31

- agrandissement ici

Trinquelin en

hiver

Trinquelin au

printemps

|

la

croix des Hotteaux, sur la commune limitrophe de

Beauvilliers

Au

XIIe siècle, Bellovillare

était rattaché à

Saint-Léger-de-Fourcheret, ancien nom de

Saint-Léger-Vauban. Cette croix se trouve

sur le sentier de grande randonnée de pays

Tour de l'Avallonais. L'inscription dit :

"Croix des Hotteaux - Restaurée par les

soins de Madame la comtesse d'Erceville - 1890 -

Sainte Barbe, priez pour nous"

|

|

|

Saint-Léger-Vauban

(4/4)

(...)

La commune comprend les hameaux suivants:

Anguillères - La Bécasse - Bois des

Chasses - Le Bon Rupt - Le Champ des Alouettes -

Champ Renard - Corvignot - Les Garennes - La Maison

des Champs - le Moulin Simonneau - La

Pêcherie - Les Pêchasses -

Réserve de Ruères - Ruères -

Trinquelin - La Vente Pic Vert - Le Pré

Pigeon - et le monastère

bénédictin de Sainte Marie de la

Pierre-qui-Vire, situé au bord du ruisseau

du même nom que le hameau de Trinquelin.

Fondée

en 1850 par le Père Muard à l'image

des abbayes médiévales,

c'est-à-dire au fond de la forêt et au

bord d'un cours d'eau, elle est associée

à la Congrégation Subiaco Monte

Cassino (Congregatio Sublacensis Casinensis) et

accueille les personnes en quête de

contemplation et de spiritualité, quels que

soient leurs points de vue et leur foi.

Le

monastère possède également

une ferme biologique qui élève les

vaches de la race brune des Alpes, proposant ses

produits (yaourts, fromages et lait

frais).

Marek

Wyrwa - 2020

|

|

2010 - l'abbaye de

la Pierre Qui Vire - https://www.flickr.com

la Pierre Qui Vire

- https://www.flickr.com

https://www.flickr.com

l'abbaye de la

Pierre Qui Vire, de Jean-Louis Hussonnois - http://photos.linternaute.com

statues de Marc

Hénard - à droite, le Père Muard

détail du

portail

feuilles d'eau, de

Luc Wunenburger - http://photos.linternaute.com

http://www.flickr.com

![]()

![]()

![]()

![]()