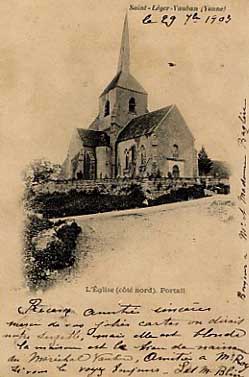

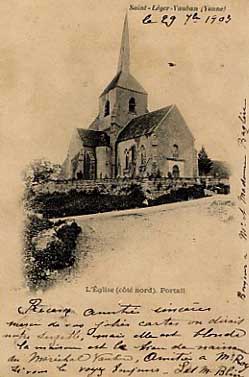

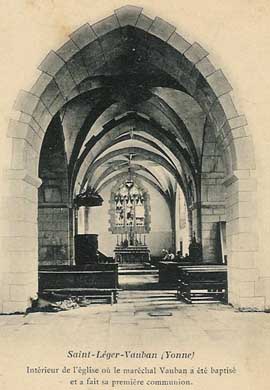

L'église

où vous êtes a été dressée sur les

soubassements d'une église disparue au Xe siècle. Celle

que vous regardez remonte aux XIVe et XVe siècles, et nulle

archive ne mentionne l'existence d'une église dans

l'intervalle. Celle-ci fut consacrée sous le nom de

Saint-Léger, évêque d'Autun, qui mourut victime

d'un cruel personnage, Ebroïn, le 2 octobre 678.

|

sculpture

de Marc Hénard

|

|

Avant d'entrer ici, vous avez

dû admirer la silhouette de l'église et l'élan de

sa flèche, telle un "doigt pointé vers le ciel". Vous

avez vu la statue de Saint-Benoît. Marc Hénard lui pose

l'index sur les lèvres pour inviter au recueillement. Vu enfin

la porte d'entrée travaillée sur ses deux faces.

Préparez-vous à voir ici plusieurs sculptures de cet

artiste qui a été habitant du village de 1952 à

1986, ayant débuté ses grands travaux à La

Pierre-qui-Vire. Vous allez aimer la vigueur de son ciseau et

l'originalité de ses interprétations. Prenez votre

temps... Oubliez votre montre !

Voici les thèmes de la

porte d'entrée :

|

|

Panneau du haut,

Notre-Dame-des-Clefs

En 1202, le Roi d'Angleterre, Jean-sans-Terre, avait

trouvé dans Poitiers un traître pour se faire

livrer la ville. Or, le traître n'a pas trouvé

les clefs où il les croyait cachées. Ses

recherches donnèrent le temps au maire de Poitiers de

constater la présence anglaise autour de la ville. II

sonna le tocsin du beffroi, puis alla implorer la

Sainte-Vierge-Marie. En priant, il voit les clefs sur les

bras de la statue. Sans clefs pour ouvrir, la ville

était sauvée. Ouf !

Panneau du milieu,

Notre-Dame-de-Bétharram

Aux environs de Lourdes au XVe siècle, une jeune

fille est tombée dans le Gave en crue et

emportée par le courant. Dans sa détresse,

elle invoque la Sainte-Vierge. Elle fut projetée sur

la rive où elle saisit une branche qui la sauva.

D'où le rameau tendu par l'Enfant-Jésus depuis

les bras de sa mère.

Panneau du bas,

Notre-Dame-de-Boulogne

Un dimanche de l'an 636, arrive à Boulogne, sur

les flots et dans une barque, une statue de la

Sainte-Vierge. Rien n'explique sa présence insolite

sinon, selon l'Abbé Charron, que sous l'expansion de

l'Islam, des chrétiens d'Orient aient pu confier

à la mer et à la Providence cette statue

qu'ils voulaient sauver. Dans le proche après-guerre

39-45, cette statue a parcouru, dans la ferveur populaire,

la plupart des villes et villages de France.

|

|

Panneau du haut, Phase

finale des clefs de Poitiers

Sur les remparts apparaissent la Vierge Marie, saint

Hilaire et sainte Radegonde, les saints protecteurs de la

ville. Cette vision met le comble à la déroute

des troupes anglaises. Elles s'enfuient

épouvantées.

Panneau du milieu,

Notre-Dame de l'Osier

Au XVIIe siècle, au lieu de se rendre à la

messe le jour de la fête de l'Annonciation, 25 mars,

le calviniste Pierre Port-Combet taille ses osiers. Au lieu

de sève, des tiges coupées, il voit sortir du

sang. II comprend le signe mais passe ainsi quelques

années sans repentir, quoique malheureux.

Panneau du bas

Un matin de mars 1646, Port-Combet labourait dans son

champ de "L'Epinouse". II voit venir vers lui une Dame

vêtue en deuil et se dit : "Encore une catholique qui

va me harceler pour changer de religion !" Mais c'est la

Vierge-Marie elle-même qui l'incite à rentrer

dans le giron de l'église romaine en l'avertissant de

sa fin prochaine. Le 15 août suivant, après

bien des conflits de conscience, il se fait catholique. Le

22 août, il remet son âme à Dieu.

|

|

vitrail du saint

Léger

Maintenant, jetez un regard vers le

portail principal, décoré de vitraux mi XXe

siècle : une rosace et Saint-Léger d'Autun. Si par

chance, le soleil brille à son couchant, ce sera superbe

!

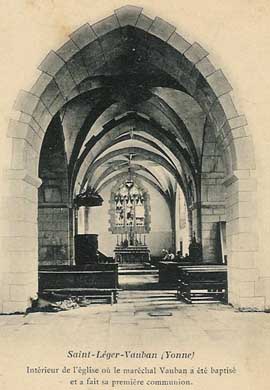

Un coup d'oeil sur les voûtes

qui feraient jubiler saint Bernard, car il les voulait simples et

austères à l'inverse de Cluny qui les voulait fleuries,

décorées et exubérantes. Saluez sainte Catherine

et sainte Jeanne-d'Arc et avancez sous le clocher. Vous y êtes

encadrés de 4 piliers trapus et protecteurs. II fallait cela

pour maintenir en l'air ce clocher des XIVe-XVe. Observez les

arêtes des voûtes uniquement fonctionnelles ; pas le

moindre décor. Profitez-en pour comparer les différents

styles des voûtes entre les trois parties de la nef, entre XIVe

et Renaissance, entre austérité et discrète

exubérance.

|

|

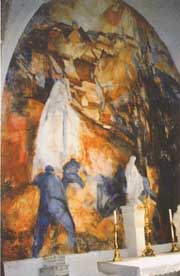

Du côté

droit, vous avez l'autel de la Sainte-Vierge, dominé

par la peinture murale de Jean Bouchery, 1958.

Vous pouvez

reconnaître tout en haut le vaisseau de Vézelay

; un peu plus à droite, sur un fond de soleil, le

clocher de Saint-Léger. En bas, les paysans en pleine

moisson, puis les moines qui montent à l'office.

A chacun son devoir sous le

regard et avec la prière de Marie

intercédante.

|

|

Sur

votre gauche, les fontaines baptismales.

C'est, non pas dans cette

fontaine, mais dans cet espace qu'a été

baptisé Sébastien Le Prestre en 1633, futur

Seigneur de Vauban et Maréchal de France.

|

|

|

|

Arrêtez-vous

devant le groupe dit "Education", à savoir sainte

Anne apprenant la lecture à sa fille Marie dans le

seul livre d'alors qui est notre "Ancien Testament".

La coiffe qui couvre la

petite fille indique le XVIe siècle.

|

Si maintenant vous levez la

tête vers la chute de la voûte, à droite et

à gauche du vitrail, vous apercevez des visages burlesques

dont le style n'épouse pas la logique de l'arête. Cela

ressemble même à une pièce ajoutée. Ce

serait l'illustration d'un conflit politico-clérical de 1329 !

En pleine Assemblée, le député Jean du Cognot

dénonçait les empiètements excessifs du

clergé sur l'autorité royale. "Que le clergé

s'en tienne au spirituel !" Le Roi Philippe VI ne donna pas

complètement tort aux clercs. L'épiscopat encouragea

alors le clergé à humilier Cognot par ces sculptures

déshonorantes. L'humiliation cessa dans la municipalité

de Sens en 1848 seulement. Mais ce visage est encore maintenu dans

quelques églises de l'Yonne, dont notre voisine de

Bussières par exemple.

Poursuivez vers le choeur et l'autel.

Un orgue de choeur, apporté de la paroisse anglicane de

Bradwell a été remonté ici par un frère

Anthony en 1994, pendant un séjour dans le

presbytère.

En face de cet orgue, à la

jonction des nervures de voûtes, ne manquez pas le superbe

visage au menton volontaire Ce n'est pas un visage traditionnel. Ne

serait-ce pas un artisan de cette église qui a laissé

trace de lui-même ?

Placez-vous maintenant bien en face

de l'autel. Voyez la céramique qui fait du sol un riche tapis

à thème biblique.

Marc Hénard a

déployé ici toute son imagination et tout son talent.

En partant du triangle central qui symbolise Dieu créateur,

nous voyons une grande complexité de cercles et de spirales

à travers lesquels se forment les galaxies et notre terre, sa

végétation, ses animaux petits et grands, ses humains.

Ces derniers s'emploient à atteindre la "joie et la paix" ...

en zigzags ! Car la tare d'origine les perturbe malgré le

signe salvateur et la barque de Pierre. Ils persévèrent

dans leurs travaux ruraux et architecturaux, industriels, artistiques

et créatifs, tandis qu'autour d'eux des mains prient, d'autres

offrent. "Ora labora" c'est la devise des moines

bénédictins : "Prie et travaille".

Justement ils sont tout près,

à La Pierre-qui-Vire, depuis 1850, ces moines de

Saint-Benoît qui, à l'appel du fondateur le Père

Muard, ont fait ici leurs premiers vœux, mentionnés sur

le marbre noir à votre droite.

Pour réaliser cette

céramique, il a fallu 4000 carreaux de grès dont une

bonne proportion a subi jusqu'à 4 cuissons à

1450°. Il a fallu 760 heures de travail étalées

sur 4 mois et partagées entre Serge Jamet et Marc

Hénard pour réaliser cette oeuvre hors du

commun.

Sur votre gauche, une double porte,

illustrée par Marc Hénard, ouvre sur une chapelle

où vous apprendrez que "Cette chapelle a esté bathie

par moy Messire Phillibert Bussière curé lam 1625".

La sculpture des portes nous montre la piété des

pèlerins envers Notre-Dame du Bien-Mourir, femmes et hommes,

moines de l'abbaye voisine et prêtres du

diocèse.

Ouvrez ces portes et voyez la face

intérieure. Marc Hénard raconte la mésaventure

d'un incrédule qui a failli "très mal mourir". Cet

homme tente de profaner la statue de Notre-Dame du Bien-Mourir,

à l'abbaye de Fontgombault, Indre. II chute ! et se voyant

indemne, fait amende honorable sous la bénédiction des

moines qui le surprennent. La statue, depuis, est

vénérée à Fontgombault. L'abbé

Charron a institué un pèlerinage, alors très

fréquenté. En témoignent l'autel et les

haut-parleurs extérieurs.

|

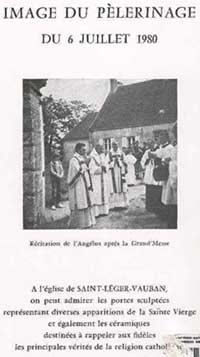

Alain,

un fidèle internaute, nous adresse le

document ci-contre.

La photo est ainsi légendée :

"Récitation de l'Angélus après

la Grand'Messe".

"A l'église

de St Léger Vauban, on peut admirer les

portes sculptées représentant

diverses apparitions de la Sainte Vierge, et

également les céramiques

destinées à rappeler aux

fidèles les principales

vérités de la religion

catholique".

Et encore ceci

:

"Pèlerinage en l'honneur de Notre-Dame du

Bien-Mourir : on prie Notre-Dame du Bien-Mourir

pour obtenir la grâce de bien vivre pour bien

mourir.

Vivre chrétiennement

Mourir saintement".

|

|

|

Remarquez, au-dessus de l'autel, la

statue en pierre de Notre-Dame du Bien-Mourir, sculptée par

Marc Hénard d'après celle de Fontgombault (Indre) et

commandée par l’abbé Jean Charron.

L’abbé Charron a importé en 1969 la

dévotion à Notre-Dame du Bien-Mourir à St

Léger Vauban : il avait effectué une partie de son

séminaire à l’abbaye de Fontgombault.

Le petit vitrail éblouissant

de couleur est fait de dalle de verre éclatée par Marc

Hénard et monté par ses soins.

Revenons dans le choeur.

Devant vous, l'autel et le vitrail du

XIXe illustrent la mort tragique de Léger, évêque

d'Autun. II fut, par jalousie, décapité tandis que

près de lui, des bourreaux repentants reçoivent son

pardon. De chaque côté, ne manquez pas la facture

vigoureuse et colorée des vitraux du XIXe siècle

où l'on voit l'apparition de Notre-Dame de Lourdes en 1854 et

celle du Sacré-Coeur en 1685.

le martyre de saint Léger

Prenez donc un peu l'air puisqu'il

fait beau ! Sortez par la porte latérale.

Amusez-vous à trouver, au

sommet d'un contrefort, un bas-relief de la Sainte-Vierge

entourée de deux anges, oeuvre de la Renaissance provenant

peut-être d'un tombeau.

Tournez autour de l'église et

découvrez, dans une niche, une piéta gravement

mutilée et érodée, mais dont on devine la grande

beauté d'origine.

Si vous avez encore un peu de temps

et s'il y a quelqu'un pour vous accueillir au presbytère, vous

y admirerez, dans la chapelle d'hiver, d'autres oeuvres de Marc

Hénard :

- une grande porte en bois

entièrement sculptée. Elle relate une apparition de

Nativité aux trois évêques fondateurs du

diocèse de Sens.

- un large vitrail en dalle de

verre

- une statue de Notre-Dame de

Lourdes taillée dans un tronc de châtaignier

ramené par l'abbé Charron de

Fain-lès-Moutiers, Côte-d'Or (lieu de naissance de

sainte Marguerite-Marie qui eut l'apparition du

Sacré-Coeur)

- et enfin un "croisaire" (chemin

de croix en céramique et en forme de tableau) dans le style

personnel de l'artiste et en toute fidélité aux

symboles traditionnels de la foi chrétienne.

|

|

Sculpteur,

architecte (il a travaillé avec le Corbusier),

maître verrier, peintre, il a connu Picasso, il s'est

plus particulièrement spécialisé dans

la sculpture moderne. En 1948, attiré par le cubisme,

il devient l'élève d'Albert Gleizes et se

dirige de plus en plus vers l'art abstrait.

Il arrive en 1952 à

Saiot-Léger-Vauban où il se consacre pendant 4

ans à l'architecture et la sculpture à

l'abbaye de La Pierre-Qui-Vire (un tympan monolithique en

granit de 6 tonnes extrait d'un bloc de 11 tonnes, une

fresque extérieure...une dizaine d'autels en bois et

pierre et plus d'une vingtaine d'autres oeuvres plus

importantes).

L'art religieux occupe une

place prépondérante dans son

oeuvre.

Il a rénové

une trentaine d'églises et de chapelles, certaines

hors de nos frontières : Congo Brazaville, Suisse,

Brésil, d'autres dans notre région comme

Notre-Dame d'Orient à Sermizelles et

Alligny-en-Morvan.

II a créé plus

de 1500 oeuvres, participé à de nombreuses

expositions internationales et obtenu un grand nombre de

prix.

|

https://www.stleger.info

![]()

![]()

![]()