Ce site est une mine dont nous conseillons vivement la lecture.

|

|

|

|

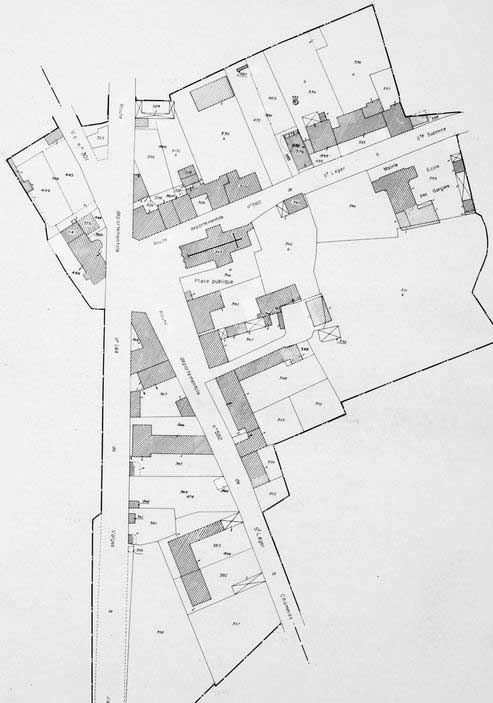

école mixte, puis école de filles, puis mairie (2013)

|

|

école privée de filles, actuellement maison et salle des fêtes (2013) - vue d'ensemble depuis la route de Vaiges

|

|

mairie-école de garçons, actuellement école maternelle et primaire (2013)

|

|

|

maison, puis école de garçons, puis de nouveau maison

|

|

|

|

|

|

|

maison reconstruite en 1870

à la suite du percement de la route d'Evron

à partir des années 1890, elle a abrité un

café tenu par les époux Maunoury

puis, à partir de 1922, par leur fille et son mari Blanchard -

il a fermé à la fin des années 1950

un mur a été reconstruit au début des

années 1930, à la suite de l'écroulement

provoqué par la construction du lavoir

|

maison reconstruite en 1860 - au

début du XXe s, elle abritait un café et une

épicerie tenue par les époux Ferrand

ils ont été remplacés dans l'entre-deux-guerres

par les Naveau, cordonniers et marchands de chaussures

|

la maison et ses

dépendances ont été construites en 1870, peu

après la réalisation de la route de Vaiges

elle a été vraisembablement occupée dès

l'origine par une épicerie fermée dans les

années 1970 ou 1980

|

le bâtiment situé sur

la parcelle D 401 du plan cadastral de 1842 est nommé le

"fourni" sur l'état de sections

au XXe s, il a servi d'écurie aux propriétaires du

café situé à l'angle de la route de

Sainte-Suzanne et de la route d'Evron

|

ancienne ferme et maison du Plat

d'Etain, propriété de la fabrique au XVIIIe s, qui

relevait de la seigneurie des Pins

d'après Angot, elle servait de logement au vicaire et serait

l'habitation louée par la communauté des habitants en

1715.

|

maison construite aux alentours de 1850

|

maison construite en 1884 et agrandie en 1902, route de Sainte Suzanne

|

maison, route de Sainte Suzanne, sans doute construite au XVIIIe ou au début du XIXe

|

la maison et l'atelier ont

été construits en 1870, peu après le percement

de la route de Vaiges

ils ont été occupés par des charrons puis par

des maréchaux-ferrants

la maison a été très remaniée dans les

années 1950

|

maison construite sans doute dans le troisième quart du XIXe siècle

|

la maison de Sainte-Marie-des-Landes a été construite en 1953 - date portée dans la niche située au-dessus de l'entrée

|

le Pierras, maison construite dans la deuxième moitié du XIXe s, route de Sainte Suzanne

|

la Petite Pierre, maison construite en 1854

|

maison reconstruite en 1848

|

maison antérieure à

1842

elle a abrité une buvette (café où

n'était pas servi d'alcool) jusque dans les années

d'après-guerre

|

maison du Ronceray, construite en 1846

|

le Petit Ronceray, situé en

lisière du bois des Vallons

en 1841, la maison était habitée par un veuf, ses deux

enfants, journaliers, et un domestique

abandonnée dans le cours de la deuxième moitié

du XXe siècle, elle est en cours de

rénovation

|

maison de Veau-Fleury, construite

en 1857

elle a servi dans la première moitié du XXe

siècle de pavillon de chasse à un huissier de

Laval

|

maison convertie en étable

en 1869

tombée en ruine, elle a été restaurée

dans le dernier quart du XXe siècle pour servir de

garage

|

l'étang du moulin des Pins, vu depuis le barrage de retenue

|

|

|

le lavoir a été

construit en 1932 ou 1933 sur les plans de l'ingénieur du

Génie rural basé à Montsûrs

le devis descriptif et estimatif date du 19 août 1931 et son

approbation par le préfet du 17 mars 1932

|

le cimetière se trouvait

primitivement à côté de l'église, au

sud

il a, selon Angot, été transféré sur la

route de Saint-Jean avant l'an XII, soit avant 1804

la croix cimétériale, en pierre de taille de granite,

date du XIXe siècle

|

le monument aux morts a

été édifié vers 1920 par le marbrier

lavallois Bazin - pour lire les 29 noms ![]()

|

cette croix de chemin date du XVIe

ou du XVIIe siècle

sans doute en granite, elle est fixée à un socle

carré percé d'une niche circulaire

|

la croix de chemin des

Courlées a sans doute été réalisée

dans la première moitié du XXe

réalisée en fonte, elle est fixée sur un socle

en pierre de taille et remplace une croix figurant sur un plan de

1842

|

l'Epine

|

la Petite Guyaudière, attestée en 1475 - ne subsistent aujourd'hui que les ruines d'un bâtiment agricole

|

la Grande Guyaudière

|

les Guivains - à gauche, la ferme des Vieux-Guivains, à droite la 2e ferme

|

la Frilouzière, ancienne ferme construite en 1885

|

la Foucherie, lieu-dit attesté en 1459 - ancienne ferme

|

Florence

|

l'Etarderie

|

l'Echelette

|

la Loge

|

les Echamettes

|

le Fay

|

la Haie

|

la Houssaye-Vieille

|

la Houssaye-Neuve

|

la Croix

|

Laubrière

|

le Chêne

|

le hameau des Loges

|

le Logis, encore appelé la villa des Pins, construit en 1903

|

la Maison-Neuve - la maison et son

atelier ont été construits en 1860

ils étaient occupés au début du XXe

siècle par un maréchal-ferrand

|

Malabry, ancienne ferme

|

la Martinière, actuellement haras

|

la ferme des Courlées, actuellement haras

|

la Morinière, construite en 1850

|

la Pègerie - elle formait

en 1842 un hameau comportant 5 logis - ne subsiste aujourd'hui qu'une

seule maison

En 1841, 15 personnes réparties en 5 foyers habitaient

à la Pègerie :

2 cultivateurs, un cordonnier et sa femme, fileuse, un journalier et

sa femme, fileuse, et une troisième fileuse

|

les Petites Landes

|

les Landes

|

Bel-Air

|

le Clairé, attesté en 1443

|

les Balivières, attesté en 1414

|

les Petites Courlées, appelées Beau-Soleil sur le cadastre de 1842

|

la Bouverie du Coin, attestée en 1417, actuellement désaffectée (2013)

|

la Bouverie du Presbytère

|

le Brulis

|

la Cacheterie

|

le Perriché, attesté en 1367

|

la Prée

|

la Choutellerie, nommée la Chédoutellerie en 1609 et la Chéroutellerie en 1772 et 1782

|

les Côneries

|

la Bruyère

|

la Baillée, attestée en 1459

|

la Pierre, attestée en 1548

|

l'ancienne ferme des Hauts Pins,

à gauche

vraisemblablement construite dans la 2e moitié du XIXe ou au

début du XXe, à l'emplacement du manoir des Pins

à droite, les Bas Pins

|

ancienne ferme des Petits Pins

les Petits Pins étaient sans doute la ferme du manoir des Pins

qui devait se situer juste à côté.

|

l'ancienne feme des Bas Pins, construite au cours de la première moitié du XIXe siècle

|

le Coin

|

ancienne ferme de la Richardière

|

|

|

ancienne ferme de la Roche

|

ancienne ferme de Saugé

d'après Angot, Saugé était un site de bois et de

lande, propriété de Hamelin le Franc au XIIIe

siècle

au XVe siècle, le seigneur de Saint-Léger y autorisait

le pâturage des bêtes en échange de travaux

agricoles

les "landes de Saulgé", dites en 1566 "propres et

utiles à faire prairies et terres labourables", ont

ensuite été défrichées

|

ancienne ferme de la Vireille -

d'après Angot, un étang se trouvait à

côté de la Vireille

il a été acquis du roi, avec 80 arpents de landes, par

Louis de Montecler, en 1591 et a été

asséché avant 1842

le bâtiment a été construit en au moins 3 fois,

comme l'indiquent les limites visibles au centre et à l'ouest

de la façade

la ferme (petite surface de 1 ha et 95 a) faisait partie du domaine

du château de Lesnières lors de sa vente en 1889

|

écart de la Maltaiterie - de la ferme abandonnée de la Tayaiserie ne subsite qu'un logis-étable

|

ancienne ferme du Taillis-Moreau

|

le Bas Taillis

|

la Petite Talbotière,

appelée la Talbotière du Haut sur le plan cadastral de

1842

en 1841, 23 personnes réparties en 6 foyers habitaient la

Talbotière :

deux familles de cultivateur, un maréchal-ferrant et sa femme

fileuse,

un chiffonnier et sa femme fileuse, un journalier, une femme et ses

filles, toutes fileuses

|

la Grande Talbotière, appelée Talbotière du Bas sur le plan cadastral de 1842

Vous trouverez

l'intégralité des documents ici ![]() Bonnes balades !

Bonnes balades !

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]() erci

de fermer l'agrandissement sinon.

erci

de fermer l'agrandissement sinon.