"Aussitôt

après la prise du château de Mondement (9 septembre

1914), le 77e régiment d'infanterie recevait l'ordre de

poursuivre l'ennemi. Mais celui-ci, par sa retraite

précipitée, devait échapper à nos troupes

harassées et totalement dépourvues de munitions. Si

bien que le 77e régiment d'infanterie, après avoir

traversé, le 10 septembre, la Fère Champenoise et

franchi, le 12, par une pluie diluvienne, la Marne à

Condé, sur un pont de bateaux élevé par

l'équipage de la 52e division, trouva l'Allemand

déjà retranché solidement sur le massif du mont

Cornillet, du mont Haut et sur la crête de

Monronvillier.

La prise de contact fut

dure. Cependant, au matin brumeux du 14, le 77e régiment

d'infanterie pouvait s'emparer de la ferme de Moscou et de la ferme

de Constantine et repoussait les lignes allemandes au-delà de

l'ancienne voie romaine de Reims. La progression s'arrêta

là. Nous n'avions pas de grosse artillerie pour battre les

retranchements adverses. D'ailleurs l'ennemi, après avoir le

26 tenté vainement de percer (par une division de la Garde et

une division saxonne), dégarnissait son front de ce

côté pour renforcer sa droite. Il essayait de

déborder notre aile gauche dans le moment même où

nous cherchions à tourner son aile droite. Ce fut ainsi la

course à la mer, l'établissement très vite d'une

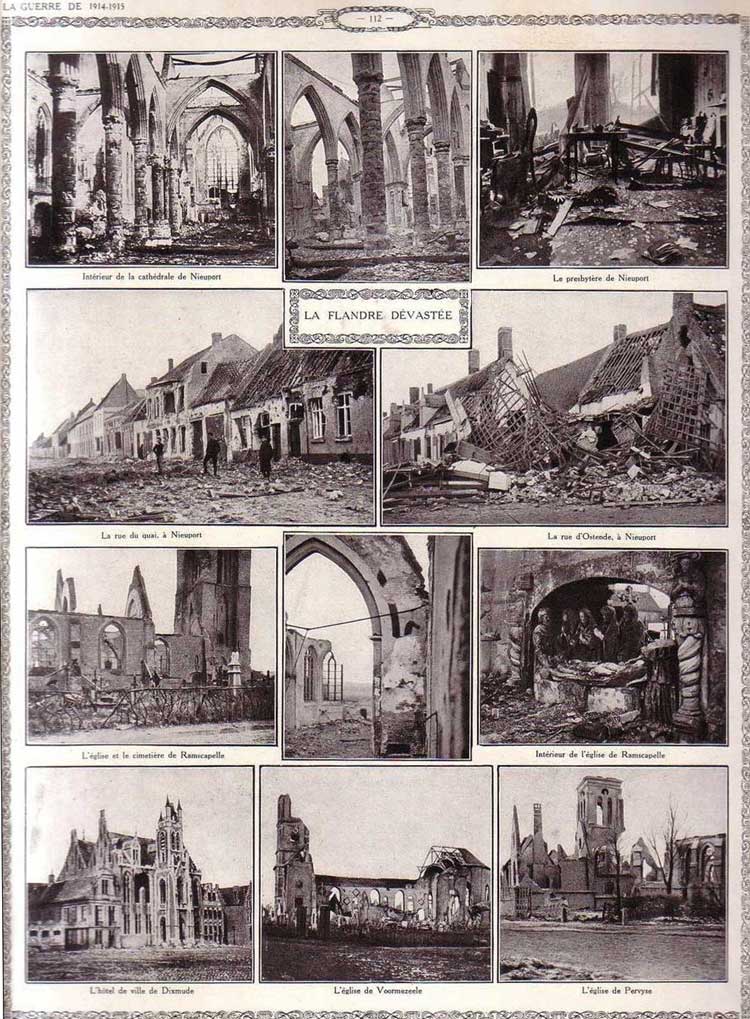

sorte de front continu : Lens jusqu'à Ypres, Dixmude, l'Yser,

Nieuport… Et ce front à peine tracé, l'ennemi

voulut le forcer pour s'emparer de Calais.

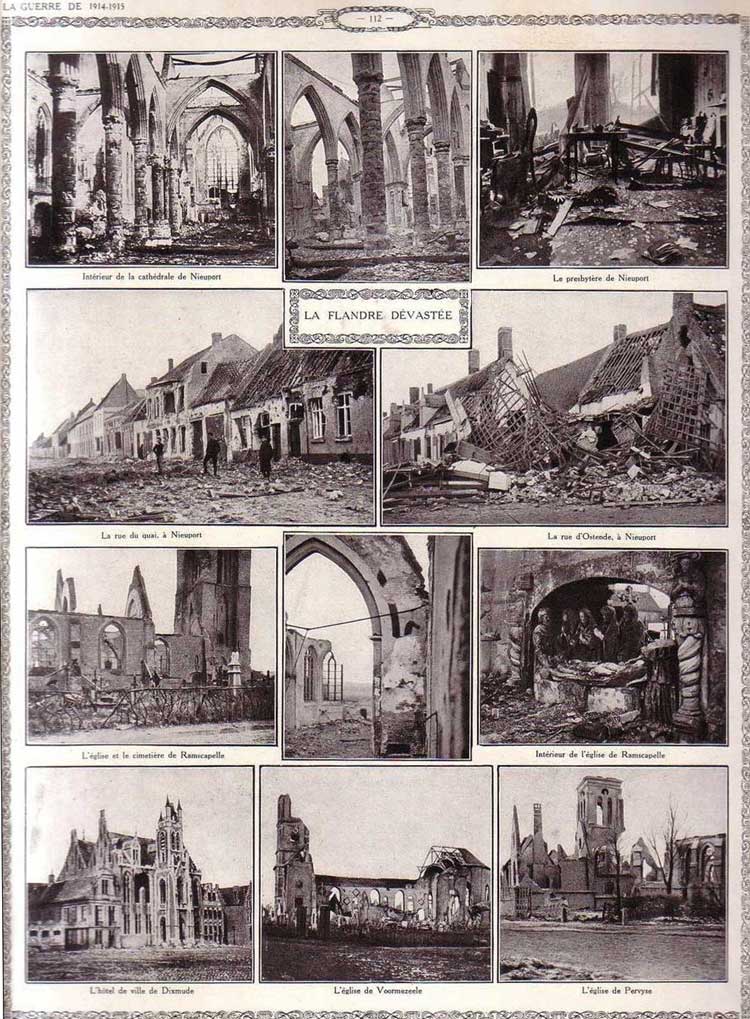

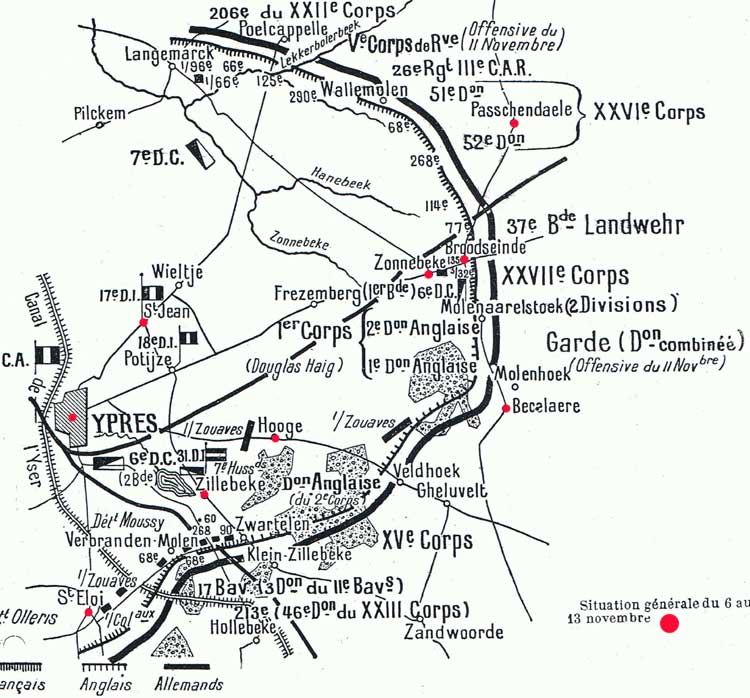

C'est d'abord l'attaque sur

l'Yser, entre Nieuport et Dixmude (9 octobre - 27 octobre),

menée, dans sa deuxième phase, de concert avec une

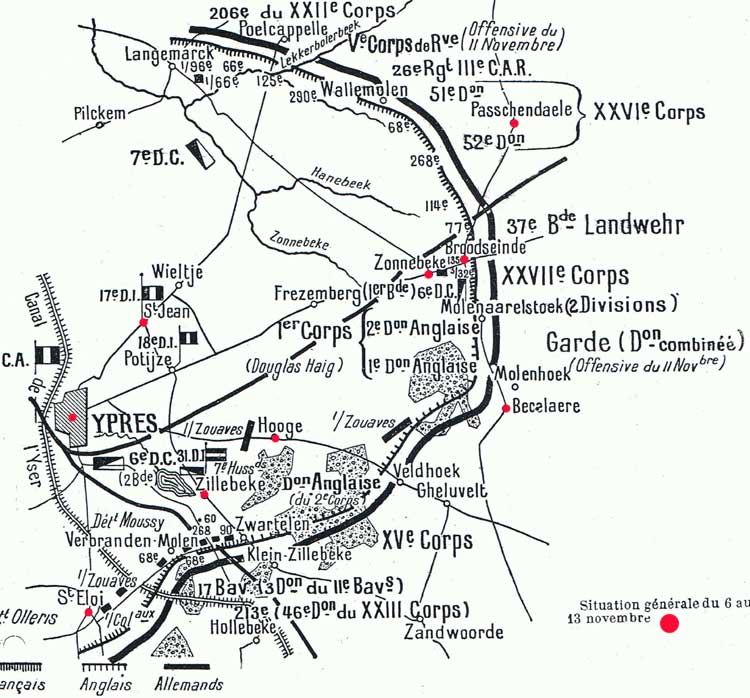

attaque sur le saillant d'Ypres (20 octobre - 2 novembre). Ces

attaques échouant l'une après l'autre, l'ennemi tente

un suprême effort sur la cité flamande du 6 au 15

novembre. Les assauts sont de grande envergure, appuyés par

une canonnade terrible, incessante. L'empereur, derrière ses

troupes, à Thielt, les encourage, veut entrer vainqueur dans

Ypres et dans Calais. La Garde donnera

désespérément. En vain. Nos troupes et les

troupes alliées, celles-là se décuplant pour

aider celles-ci moins aguerries et parfois défaillantes,

résistent et tiennent, malgré leur grande

infériorité en hommes, canons et

munitions.

Nous voulons retracer

l'histoire du 77e régiment d'infanterie pendant la

période. Le 77e régiment d'infanterie qui, pendant

toute la retraite de la Marne et à la prise du château

de Mondement, s'était particulièrement

distingué, avait été, dès le 27 octobre,

placé par le haut commandement à l'extrême pointe

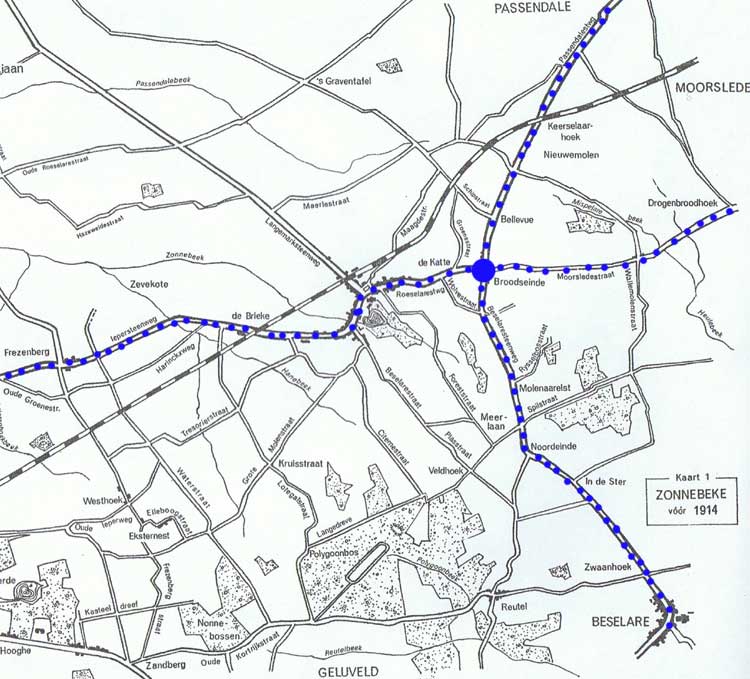

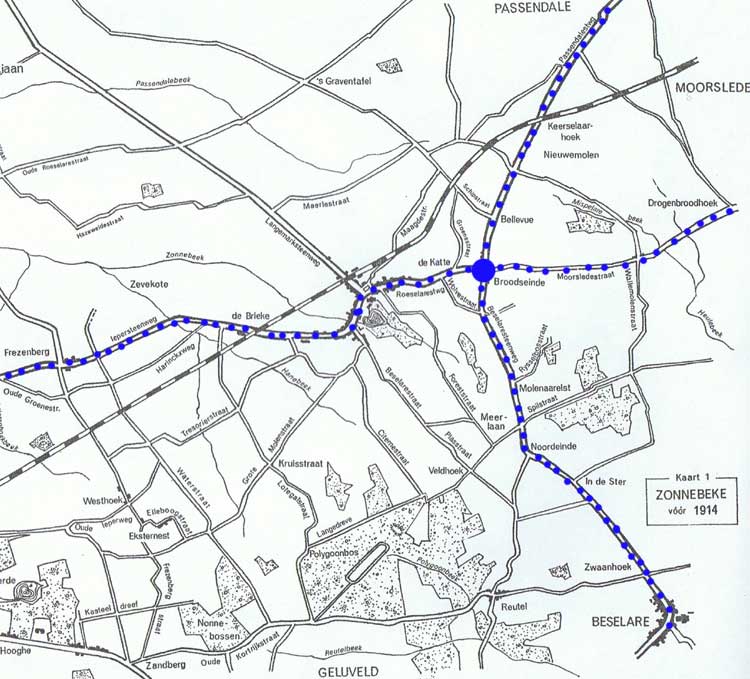

du saillant d'Ypres, dans le secteur de Zonnebeke, secteur fort

difficile à tenir et extrêmement meurtrier, car les feux

ennemis y convergeaient à tout instant. Les bases de ce

saillant - au Nord : Bixschoote et Korteker (l'ennemi, le 10

novembre, franchira même l'Yser à Poosele), au sud :

Zillebeke, Hollebeke, Saint Eloi - sont nuit et jour attaquées

et "grignotées" par les Allemands. La pointe de Zonnebeke,

"pincée ainsi à la taille", selon l'expression de Foch,

offre une proie facile à prendre et du plus grand

intérêt stratégique, car Zonnebeke forme en

quelque sorte la clef d'Ypres. Contre Zonnebeke, l'ennemi enverra

donc ses meilleures troupes dont la Garde. Le 77e régiment

d'infanterie d'élite, résistera à tous les

assauts, sans reculer d'un pouce, et il contribuera même

à rétablir, à côté de lui, des

situations jugées

désespérées.

Tous les épisodes

racontés ici ont été soigneusement

contrôlés dans leurs moindres détails. Nous ne

rapportons malheureusement qu'une très faible partie, qu'un

mince faisceau des exploits qui se sont accomplis durant cette

bataille et qui eurent pour héros les soldats du 77e

régiment d'infanterie. Nous n'avons pu saisir que ces simples

témoignages du courage guerrier, alors que les autres, les

anonymes, demeurent innombrables…

Le 22 octobre, dans

l'après-midi, le 77e régiment d'infanterie

s'était embarqué à Mourmelon le Petit. Le 23 au

soir, le 1er bataillon débarquait à Hazebrouck ; et, le

24 au matin, les 2e et le 3e, à Cassel. Aussitôt, ils

étaient, l'un et les autres, transportés en autobus

à Dickbusch et à Voormezeele.

Malgré la fatigue de

ce long voyage en wagons à bestiaux, les hommes sont joyeux.

D'abord, d'avoir quitté la Champagne pouilleuse où la

guerre se traînait de tranchée en tranchée.

Ensuite, d'arriver en Belgique. Cette "héroïque

Belgique", dont tous les journaux parlent.

Au matin du 24, ils

déambulent, curieux, dans les rues proprettes et bien

percées de Dickbuch. Dans les estaminets nombreux, ils

boivent, pour quelques sous, le traditionnel café et la

bière blonde des Flandres. Aux boutiques, fort bien

achalandées, ils font leurs provisions. Les gens, très

aimables, les accueillent avec une sympathie reconnaissance. Des

dragons fourbus, arrivés de la veille, racontent les

évènements : "L'ennemi n'est pas loin ; il essayait de

nous tourner : nous nous sommes battus comme des diables, faisant le

coup de feu avec nos mousquetons. Depuis six jours, nous

n'arrêtons pas ; il est temps que vous arriviez, vous autres

fantassins !" Au loin, le canon gronde sans discontinuer. Mais les

gens du village disent qu'hier soir, les détonations

étaient plus distinctes, que les Allemands ont reculé

de dix kilomètres.

Tout à coup, une

colonne de trois cents prisonniers boches défile dans la rue.

Un grand silence s'établit. On la regarde passer avec une

certaine fierté. Cependant des femmes pleurent,

frémissent : les Allemands ont commis ici des

atrocités.

Dans l'église,

richement bariolée à la mode espagnole, des cierges

sont allumés au pied des madones. Beaucoup de fidèles,

surtout des enfants, sont prosternés : ils prient les bras en

croix : leur foi profonde est saisissante.

A midi, l'ordre (au matin,

le 3e bataillon avait déjà pris le chemin de Frezenberg

où il devait cantonner), arrive aux 1er et 2e bataillons de

partir pour Ypres.

Sur la route, il y a grande

circulation. Nous sommes en jonction avec les troupes britanniques.

Et ce ne sont que convois de ravitaillement, artillerie, infanterie.

On admire les chevaux anglais, gras, fringants, d'une race superbe ;

ils constatent singulièrement avec les nôtres, fourbus

et malades. On remarque les longues files de voitures neuves, les

autos-mitrailleuses blindées, jusqu'à des automobiles

transportant le thé, l'eau filtrée… Et on se dit,

plein d'espérance : "Que pourront faire les Boches contre ces

troupes, ce matériel ?…"

Plus loin, on croise des

Indous (il s'agit des divisions indiennes de Lahore, du Bengale et du

Bhopal, dont quelques éléments se trouvaient

cantonnés à Voormezeele) dont les minuscules voitures

sont traînées par des mules. Ils ont fière mine

avec leurs turbans bariolés, manteaux au vent, coutelas

à la ceinture. Le récit de leurs exploits circule

aussitôt : "Ces superbes soldats professent le mépris le

plus absolu de la mort - rien ne les fait reculer - l'autre jour, un

bataillon de sikhs a refusé d'être relevé… ;

ils veulent achever les Allemands avec leurs énormes

couteaux…"

On approche lentement

d'Ypres, tant la circulation est intense. Et maintenant, vision

lamentable qui rappelle la retraite de la Marne, voici les pauvres

charrettes d'émigrés qui se frayent avec peine le

passage ; des troupeaux de bœufs suivent, vaille au vaille, qui

beuglent lamentablement.

Aux abords d'Ypres, les

deux bataillons se rassemblent dans un champ et font la halte. Au

crépuscule seulement, ils pénètrent dans la

ville. La population se presse sur les trottoirs, acclame les

troupes. Les enfants s'interpellent dans leur rude parler flamand,

courent mettre leurs menottes dans les mains des soldats et, fiers de

cette poignée de main, ils chantent

joyeusement.

Les Allemands

étaient encore à Ypres, il y a quelques jours ; ils ont

exigé une rançon pour épargner la

ville.

Nos hommes passent la nuit

dans la caserne d'infanterie belge, près de la

gare.

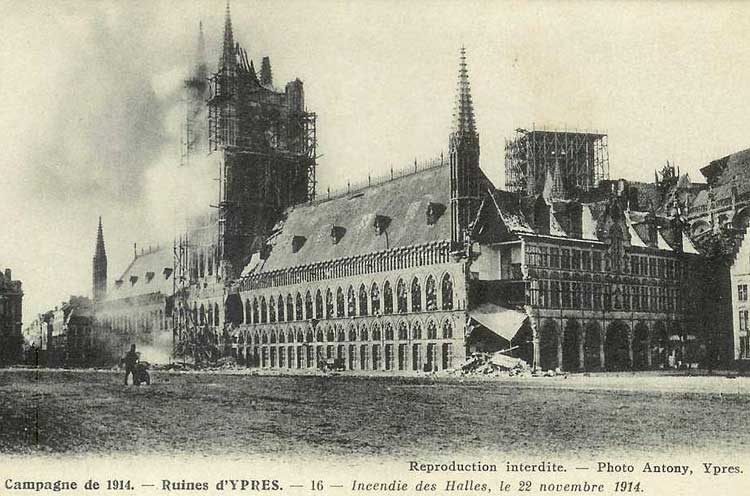

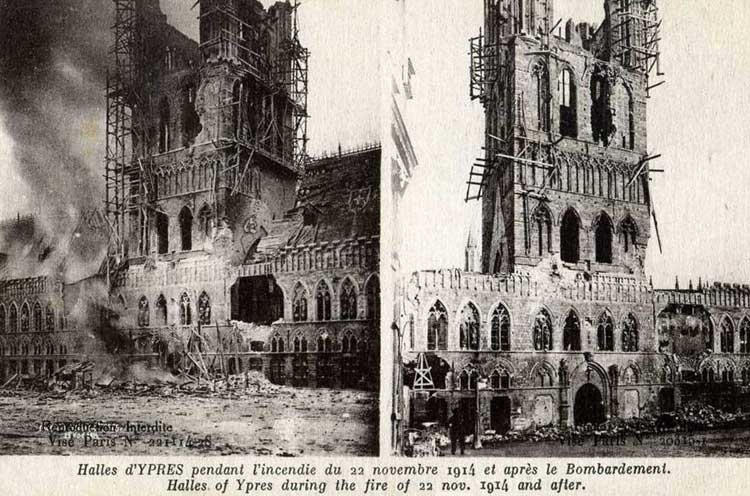

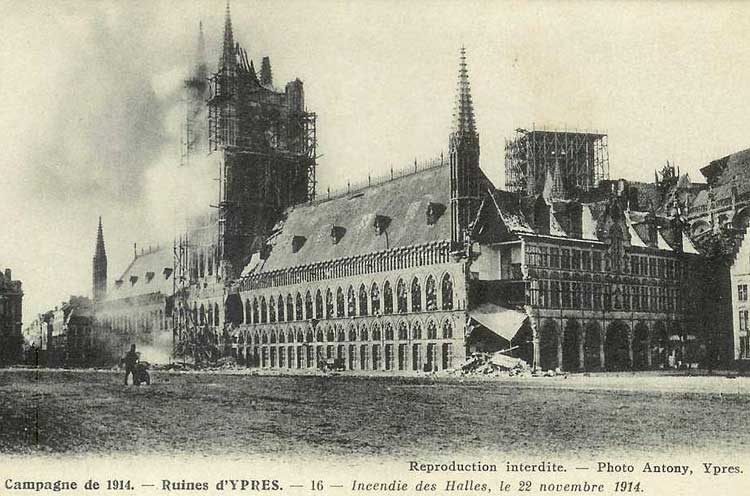

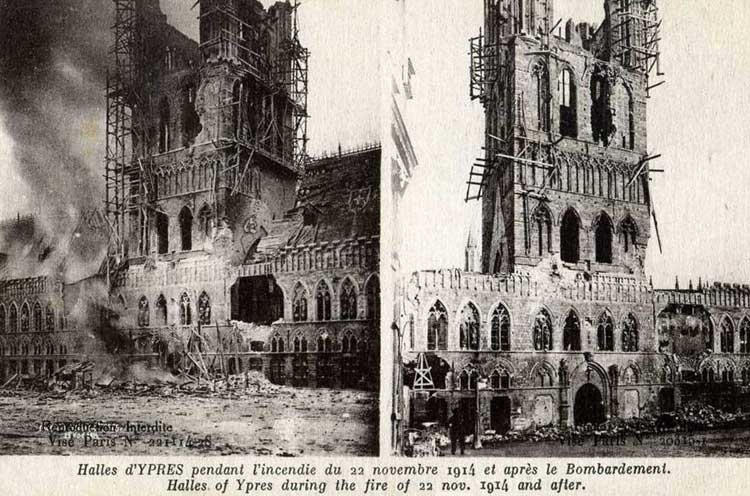

Le dimanche 25, le

réveil est sonné à 5 heures. Chacun est dispos.

Il fait un temps magnifique. Pas un nuage au ciel. La traversé

de la Grande Place soulève l'admiration. Les halles et son

beffroi, l'hôtel de ville, la tour carrée de la

Cathédrale, les maisons flamandes aux toits à redans et

découpés de fines dentelures, forment un ensemble

imposant, merveilleusement éclairé par le soleil

levant. Six heures sonnent au grand cadran doré du Beffroi.

Les cloches du carillon argentin se mêlent au grondement de

canon tout proche.

|

soldats

francais en route pour Zonnebeke

|

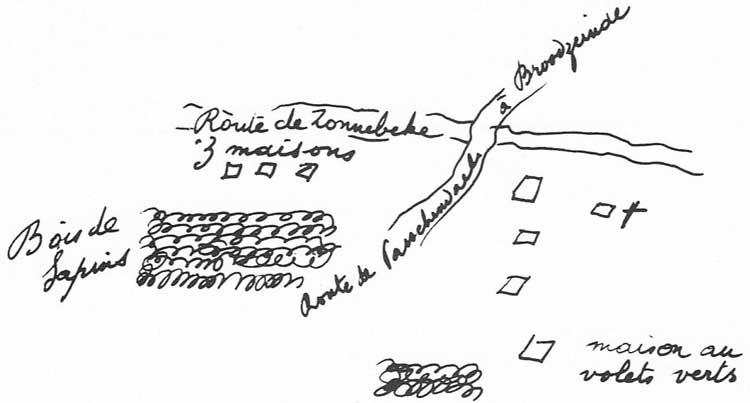

Le régiment a pris

le chemin de Zonnebeke, chaussée pavée, sur laquelle de

la grosse artillerie, qui montre en position, passe avec fracas. Dans

les champs, des dragons, des cuirassiers sont massés. Des

états majors anglais, français, occupent les

châteaux et cottages, échelonnés sur la route.

Les motocyclettes, les autos à fanion ne cessent de

circuler.

Le 77e régiment

s'est arrêté à la crête de Frezenberg. La

bataille engagée partout fait rage. Dans la lumière

très pure, on distingue les fantassins s'avancer en

tirailleurs, à travers les champs verdoyants de betteraves et

les maisons de briques rouges. Sur Zonnebeke, les obus tombent et

fument. Le plus fort de l'action se passe dans ce village où

le 114e régiment d'infanterie se bat depuis

hier.

|

le

77e régiment d'infanterie entre en

action

|

Le 77e, en colonnes de

régiment, doit se porter à droite, au nord-est de

Zonnebeke, pour en dégager les abords. L'objectif est

Moorslede. La manœuvre se poursuit, sans trop de pertes, sous un

bombardement violent. Le colonel Lestoquoi, la canne à la

main, marche, stoïque, avec les sections de tête ; il

encourage les hommes de sa bonne voix paternelle. Ceux-ci d'ailleurs

vont vite et dans un ordre superbe, comme au camp du Ruchard

où ils manœuvraient, il y a quelques mois

seulement.

Le pays est parsemé

de fermes et de maisons. Entourées de jardins clos de haies,

elles constituent autant de petites forteresses dont il faut

déloger l'ennemi plus souvent à coups de fusils

qu'à coups de percutants.

Le 3e bataillon va se

placer à hauteur des éléments de première

ligne et renforce ainsi les Anglais qui avancent eux

aussi.

C'est pendant cette

progression, raconte le soldat Bricard, que le capitaine Dupont de

Dinechin fit des prisonniers. Dans une maison que sa compagnie avait

cernée, Dinechin entre résolument la badine à la

main. Une douzaine de Boches sont là qui crient : Camarades !

"Voilà, Messieurs, comment l'on prend des prisonniers",

déclare Dinechin en agitant son jonc, tandis que le lieutenant

Bignon et ses hommes se précipitent sur la

capture.

Dans la soirée,

Dinechin réclamait une patrouille pour une reconnaissance dans

Molenorelshoek. Le sergent Letord, un brave des braves, se

présente aussitôt avec sa section. Quelques rues sont

à peine parcourues, lorsque le soldat Leton, engagé

seul en avant, surprend un bruit suspect dans un estaminet. Sans

hésitation, il pousse brusquement la porte et se trouve devant

un officier et un groupe d'Allemands. Ne perdant pas la tête,

il les met en joue. Ceux-ci se rendent sans résistance. C'est

une belle prise : 13 hommes et un lieutenant qui sont mis en lieu

sûr.

De leur côté,

pendant cette reconnaissance, Letord et le soldat Hilaire ont cueilli

de même façon, dans leur gîte, quatre autres

sujets de Guillaume.

En fin de journée,

la route de Becelaere Passchendaele est atteinte. Et la position

finale du régiment s'établit, face au nord est dans

l'ordre : 1er, 2e, 3e bataillon, le 1er en avant et à 300

mètres de la route, formation de bataillons articulés,

couverts par des avants postes de combat. La jonction avec les

Anglais est établie. Mais par suite d'un ordre incomplet, du

terrain couvert, difficile à reconnaître (très

peu d'officiers possèdent une carte) et du déplacement

des réserves anglaises vers Becelaere, nos unités se

trouvent enchevêtrées avec les troupes de

première ligne anglaises. Elles fraterniseront d'ailleurs de

la plus agréable façon en échangeant boites de

conserves et tabac.

La nuit se passe dans un

grand énervement. A chaque instant, aux avant-postes, les

sentinelles tiraillent sur des vaches et des cochons en maraude qu'on

prend pour des Allemands. La pluie se met à tomber, traverse

les toiles de tente dont quelques soldats se sont enveloppés

et a vite fait de transformer le terrain en

marécage.

Au petit matin, le sergent

Letord et le soldat Leton se trouvent de faction au grenier d'une

maison. Dans le brouillard, Leton aperçoit tout à coup,

à moins de 200 mètres, un champ de betteraves en

mouvement. Intrigué, il demande à Letord ses jumelles.

Et tous deux reconnaissent bel et bien dans le pâtis un peloton

d'Allemands qui, des feuilles piquées sur le casque,

s'avancent en rampant. "Attention, nous allons rire", murmure Letord.

Il déplace légèrement une tuile de la toiture,

saisit un fusil allemand et tout un lot de balles dum-dum. Puis,

s'installant dans la position du tireur à genoux, prenant soin

de bien caler son coude par un gros sac de tabac trouvé dans

le grenier, il met en joue, et, comme il est un tireur

émérite, notre sergent fait d'excellente besogne.

Dès les premiers coups de fusil, quelques Boches sont

tombés. Les autres, devant la découverte de leur

piège, réintégrent la petite tranchée

d'où ils étaient partis. Mais cette tranchée,

faite durant la nuit, est peu profonde, et elle présente

à Letord, qui la domine de son grenier, un magnifique champ de

tir.

En vain, les Boches se

mettent à creuser leur fossé. Les pelles, les pioches

ne vont pas assez vite. Letord fait mouche presque à tous les

coups. Un allemand s'est détaché du peloton et essaye

de filer vers l'arrière. Mais le sergent l'a vu : il devine

que cet homme va prévenir l'artillerie. Evaluant la distance

à 300 mètres, Letord épaule longuement et fait

feu deux fois : l'homme tombe comme une masse. L'aventure ne prit fin

que par la fuite désordonnée des

survivants.

Dans cette matinée,

le sergent Letord abattit ainsi 56 Allemands. Le fait,

contrôlé par les soldats de la section, est absolument

véridique.

Par ailleurs, au 1er

bataillon, à l'aube de cette même journée du 26,

l'adjudant Brégeon, en reconnaissance avec sa section (1re

compagnie), profite du petit jour pour observer les lignes. D'un

grenier, ses hommes surprennent, vers 8 heures, un mouvement

significatif d'attaque : il est signalé aussitôt

à l'arrière. Cependant, notre artillerie ne peut

empêcher les Allemands de déboucher d'une ferme dont ils

chassent les animaux. Derrière les bêtes

affolées, ils s'avancent par bonds. Nos soldats laissent venir

jusqu'à 200 mètres, puis déclenchant un feu

précis. L'ennemi hésite, mais, se sachant en nombre, il

continue, malgré ses pertes, d'approcher. Brégeon a

ordonné aussitôt le recul. Il importe de rejoindre la

compagnie. La manœuvre est des plus délicates et des plus

dangereuses. Les balles sifflent, l'artillerie tire. On traverse une

grande ferme, à moitié démolie,

transformée en poste de secours ; dans la cour, des cadavres

carbonisés sont étendus ; à l'intérieur,

des blessés français gisent avec des infirmiers boches.

Vision d'horreur à peine entrevue… déjà nos

hommes sont dans les lignes du 135e régiment d'infanterie et

dans celles du 32e régiment d'infanterie où la

résistance s'organise. Et les voici rentrés à la

première compagnie qui commence une poussée en avant

vigoureuse. C'est le lieutenant Hamon qui commande, le capitaine

Faury ayant été blessé.

L'attaque allemande se

dessine maintenant violente, très ordonnée. L'ennemi

s'avance, précédé de patrouilles, en lignes

d'escouade par un : il va occuper des tranchées que ses

tirailleurs, revêtus de l'uniforme français, ont

creusées à l'avance. Le premier bataillon, sous les

ordres du commandant de Merlis, résiste vaillamment et ne

reculera pas. Le capitaine Desroches tire au fusil avec ses hommes.

Le soldat Marchand encourage ses camarades.

Pendant la bataille, un

avion boche, touché par l'artillerie anglaise, tombe en

flammes. Et dans l'après midi, près de Zonnebeke, des

obus blessent le brave colonel Eon, commandant la 36e brigade, ses

deux capitaines d'état major, de la Taille et Fréant,

et tuent leurs agents de liaison.

La journée a

été dure. Beaucoup de pertes de part et d'autre : chez

nous, comme blessés, le lieutenant Buchmann et son sergent

Madelrieu, les lieutenants Perray, Musset, Delaitre, le commandant de

Merlis…

C'est alors

qu'aussitôt le général Lefèvre, commandant

la 18e division, va trouver le colonel Lestoquoi et le capitaine

adjoint Béziers la Fosse : "Eon et ses officiers sont

blessés, allez de suite à la brigade, Baumard du 3e

bataillon commandera le régiment." Cet échange de

postes a lieu dans un moment particulièrement grave. Mais

chacun est à la hauteur de sa tache ; chefs comme soldats vont

faire des prodiges.

Le colonel Lestoquoi et

Béziers la Fosse partent donc pour Zonnebeke avec les agents

de liaison Plessis et Point. Ils avisent une maison à peu

près intacte. C'est l'estaminet de San Sebastian à la

porte duquel on accroche une pancarte : P.C. de la 36e

brigade.

|

le

commandant Baunard prend le commandement du 77e

régiment d'infanterie

|

Pendant ce temps, sur la

demande du commandant de la 7e division anglaise, le 77e est

prié de se dégager des troupes alliées qu'il

gène dans leur avance. Le régiment se portera, en se

défilant derrière la crête du carrefour de

Broodseinde, à gauche du 135e, au nord-est de Zonnebeke. Le

mouvement sera couvert par les éléments de

première ligne qui se replieront ensuite en cédant leur

place aux Anglais.

Cette manœuvre

constitue pour certaines unités une marche de flanc

très meurtrière. Exposées au feu de

l'artillerie, elles traversent Zonnebeke puis remontent vers le

nord-est.

"Le chemin est

jonché de cadavres. C'est l'adjudant Perraud râlant, une

balle en pleine poitrine ; c'est le soldat Bourget, mort sans un cri

; c'est une tête, une épaule sans corps ; ce sont des

morceaux de chair humaine." Depuis le 20 octobre, on se bat dur ici.

Dans une ferme, avant d'arriver au chemin creux du calvaire, le

sous-lieutenant Laurentin trouve, étendu sur un peu de paille,

face à face avec un cadavre, un blessé anglais dont la

jambe cassée en deux endroits répand une odeur

cadavérique. Le malheureux fait comprendre qu'il est là

depuis huit jours, qu'il a vécu avec un bidon d'eau et des

biscuits. Nos soldats, sur un brancard improvisé, peuvent

l'emporter à l'arrière.

|

114e

régiment d'infanterie - le 23 octobre

1914

|

Au soir, vers 18 heures,

tout le régiment se trouve groupé dans l'angle

nord-ouest des routes Zonnebeke Moorlesde et Becelaere Passchendaele,

derrière le 32e et prend ainsi possession du secteur qu'il

agrandira et qu'il aura à défendre tout pendant la

violente bataille de Zonnebeke.

Au matin du 27, le

capitaine Henrion, qui vient d'arriver du dépôt de

Cholet avec le lieutenant Lecerf, procède à une attaque

avec la 6e compagnie dont il est nommé commandant. Cette

attaque est rendue très meurtrière par le feu

ajusté d'un ennemi proche et bien abrité. Aussi les

hommes ne progressent-ils que de quelques maisons, et l'un d'eux, le

soldat Pasquier, cultivateur à Beaupréau, à la

jambe traversée d'une balle. Sur ces entrefaites (il est dix

heures), le capitaine Henrion est nommé commandant du 2e

bataillon, à la place du commandant Mariani, parti à la

tête du 135e dont le chef, le valeureux lieutenant colonel

Maury, est tombé hier en entraînant son régiment

à l'assaut.

Henrion, chef très

brave, d'une autorité indiscutable, ne fait rien changer aux

dispositifs de l'attaque, sinon qu'il l'oriente vers la voie

ferrée pour aller plus vite. Et pour la mieux diriger et

entraîner ses hommes, voici qu'il franchit le passage à

niveau. "Cible superbe, campée entre les rails, face à

l'ennemi", il se dresse, insensible au danger. Le sous-lieutenant

Laurentin, un genou à terre, la main appuyée sur le

poteau de la barrière, commence à lui montrer les

obstacles, quand il voit son chef "ouvrir les bras et tomber

lentement sur le dos, sans un cri." Une balle la gorge l'a

étendu raide mort.

Cette attaque n'a pas eu de

résultat autre que celui de montrer à l'ennemi notre

ardeur offensive. Cependant, par ailleurs, le 77e ayant gagné

quelques bouts de tranchées et fortifié ses positions,

notre première ligne passe maintenant le long du chemin de

Gravenstafel. La liaison du régiment s'opère à

droite avec le 135e ; à gauche avec le 114e. Le poste de

commandement du commandant Baunard est établi dans le chemin

creux du calvaire.

A peine installé, le

nouveau commandant du 77e monte inspecter le front.

Les combattants de

Zonnebeke se rappelleront toujours leur colonel si brave, si bon.

Baunard était populaire, autant par sa silhouette bien

caractéristique que par sa façon paternelle de traiter

le soldat. Avec sa canne, la pipe à la bouche, le lorgnon

posé de travers, les épaules légèrement

voûtées, il fallait le voir s'en aller par le chemin

creux du P.C., donnant le bras à son agent de liaison Rabouin,

le fidèle Rabouin, comme il l'appelait. Il visitait ainsi les

tranchées, commettait souvent de graves imprudences : voulant

se rendre compte par lui-même, il n'hésitait pas

à monter sur le parapet.

Quand il avait

discuté gravement de la situation avec les officiers, de cette

situation qui, chaque jour, à Zonnebeke, se modifiait plus

souvent en mal qu'en bien, il plaisantait avec les hommes, leur

donnait des conseils d'ami. Il avait un mot aimable pour tous et

s'occupait de tout. Le soir, c'est lui qui précisait aux

brancardiers les endroits "où il y avait eu de la casse." Les

hommes l'affectionnaient comme un père et les blessés

volontiers s'arrêtaient pour serrer une dernière fois la

main du chef. Ah ! C'est avec raison que le commandant pouvait

écrire : "Les braves gars de Cholet ! Combien j'avais plaisir

à les écouter. Lorsque la nuit, accompagné de

mon fidèle Rabouin, je rôdais autour d'eux, je

surprenais, sans qu'ils s'en doutassent, des conversations qui

étaient bien pour moi le meilleur réconfort et la

meilleure récompense des peines et des soucis que me donnait

ce glorieux commandement du régiment."

Ainsi, avec sa

familiarité touchante envers les hommes, avec sa bonasserie

fine, une philosophie à lui, avec son cœur et sa

tête, Baunard, toujours souriant, jamais

découragé, sut tenir le secteur si difficile du

saillant de Zonnebeke, contre lequel, pendant vingt-cinq jours,

déferlèrent les vagues furieuses des Allemands qui

voulaient percer sur Ypres et sur Calais.

Le 28 octobre au matin, le

général Lefèvre arrive à bicyclette au

P.C. de Baunard. Des ordres offensifs ont été

donnés par le haut commandement. "Action vigoureuse,

incessante, à fond partout", telles sont les propres

expressions du général d'Urbal, commandant

l'armée. La 18e division est chargée de l'objectif :

Droogenbroodhoek, moulin 54. Et Lefèvre compte beaucoup sur le

77e.

Le commandant Baunard,

selon sa coutume, est parti en tranchée. Le

général s'impatiente, l'envoie chercher. Le commandant

accourt. "Baunard, il faut attaquer. Voici l'objectif donné au

77e : l'arrêt de Passchendaele. Combien de temps exige votre

préparation ?" "Mon général, je viens des

lignes. Je crois que la progression que vous me demandez sera

difficile. Mais enfin, si ce sont les ordres, à midi je serai

prêt." "Parfait, j'ai placé ma confiance

particulièrement en vous et dans l'énergie du 77e. A

midi et demi nous attaquerons, je serai là."

Les ordres de détail

aussitôt sont établis. Le 2e bataillon se portera, entre

la route et la voie ferrée, sur une grosse ferme qui est

désigné sous le nom de ferme de l'îlote. Deux

compagnies du 3e bataillon, à l'est de la route de

Passchendaele, en liaison avec le 135e régiment, auront comme

premier objectif Nieuwmolen. Le 1er bataillon et les deux autres

compagnies du 3e bataillon se tiendront en réserve au chemin

du calvaire.

Dans la matinée, sur

la voie ferrée d'Ypres, un train blindé anglais

s'avance jusqu'au passage à niveau de Zonnebeke. Et ses deux

pièces de marine envoient à longue portée

quelques gros obus sur une gare de ravitaillement

ennemie.

A midi vingt, Baunard se

porte avec ses agents de liaison dans la première ligne, au

chemin de Gravenstafel. A midi trente, l'artillerie de 75

procède à un violent bombardement sur les lignes

allemandes. Vers 14 heures trente, le signal de l'attaque est

donné.

Elle est menée assez

rapidement, malgré les rafales de 77, de 105 et "les feux

terribles de nombreuses mitrailleuses." La 6e compagnie, premier

élément d'assaut, bondit avec ses adjudants Pouvreau et

Leroy en tête. "Vous voyez bien qu'il n'y a pas de danger",

crie ce dernier, vieux sous-officier décoré de toutes

les médailles coloniales.

Sur la droite cependant, la

7e compagnie subit des pertes (notamment l'adjudant Bondu qui est

blessé mortellement d'un éclat d'obus), surtout parmi

ses officiers. Un peloton désemparé est ramené

par le caporal d'ordinaire Gasnier et le soldat Piton. L'ennemi,

malgré des forces numériques bien supérieures,

recule, mais pour contre-attaquer rageusement.

Sur la 5e compagnie par

l'héroïque lieutenant Lecerf, il use d'un lâche

procédé. Au cri de "Vive la France !" et leurs clairons

sonnant le refrain du 135e, les Allemands s'élancent. La 5e

faiblit, va être enfoncée. Mais de Dinechin

aperçoit la ruse, accourt avec sa compagnie. Le valeureux

lieutenant Bignon, le soldat Bricard font des prodiges. Les hommes se

battent avec un entrain endiablé. Par trois fois l'ennemi

attaque et trois fois il recule. Bricard, blessé d'une balle

au pied, continue de tirer

désespérément.

A la nuit, si nous ne

sommes pas parvenus à l'arrêt de Passchendaele, nous

sommes maîtres de la ferme de l'îlot et de l'amorce du

chemin de Nieuwmolen. Même quelques éléments de

la 6e compagnie, avec le sous-lieutenant Laurentin et le sergent

Graveleau, se sont emparés de deux fermes, à 50

mètres de Nieuwmolen, tandis qu'une section de la 5e, avec le

lieutenant Havard et deux mitrailleuses, s'établit sur le

coté droit de la route, face au hameau de Nieuwmolen, en avant

de Bellevue.

Dans la maison conquise

règne un beau désordre : vaisselle brisée, salie

: armoires éventrées : lits défaits : armes,

manteaux, casques, gamelles, tout cela, souillé de sang ou

lacéré par des balles. Les hommes profitent de la nuit

pour consolider vaillamment le terrain. Les sections se

déploient derrière les haies. On creuse, on

réunit les trous abandonnés par les Allemands. On

barricade les cours avec des charrettes, des timons de voitures. On

crénèle les parois des murs. Ainsi s'établissent

des tranchées, des barricades. Ebauchées au hasard,

elles vont cependant fixer pendant des mois des positions qui seront

bombardées et âprement attaquées.

En cette journée du

28 octobre, le 77e a donc progressé malgré des

difficultés inouïes et une infériorité

numérique considérable. Et le général de

division ne peut taire à Baunard toute sa vive

satisfaction.

|

journées

critiques des 30 et 31 octobre

|

Le commandant Baunard a

installé son P.C. sur une crête, à Bellevue,

groupe de maisons construites en bordure de la route de

Passchendaele.

Nos lignes, dès le

petit jour du 22, sont violemment bombardées, et pour la

première fois, par des bombes dont l'emploi surprend nos

hommes. Notre artillerie, dirigée par le vaillant commandant

Biraud, un maître du 75, riposte vigoureusement et

détruit plusieurs lance-bombes au fur et à mesure de

leur repérage. Cependant les tranchées que nous

construisons et réparons la nuit dans un sol extrêmement

humide où l'eau sourd parfois à vingt

centimètres, sont à tout coup bouleversées. Nos

pertes deviennent sensibles. Le 29, au P.C. de Bellevue, le capitaine

observateur d'artillerie Heywang trouve la mort. Puis les obus

mettent le feu à une maison voisine de celle occupée

par le commandant Baunard. Cette dernière, dans

l'après-midi, reçoit un obus, et tous les occupants,

non touchés par miracle, doivent descendre à la cave. A

la 11e compagnie, le capitaine De Dinechin est tué dans une

courette de ferme, en essayant de reconnaître la position d'un

tireur boche fort gênant. Il commandait, depuis le

départ de Baunard, le 3e bataillon, à la tête

duquel il est remplacé par le capitaine d'Ythurbide, de la 7e

compagnie.

Au matin pluvieux du 30,

Baunard, sur l'ordre de la brigade, est obligé

d'évacuer sa position de Bellevue devenue intenable et dont il

ne reste d'ailleurs plus que les murs. Il vient s'installer en

arrière, dans une maison du chemin creux du calvaire, à

peu près à mi-distance entre la route et la voie

ferrée, non loin de son ancien P.C.

Dans la journée du

30 octobre, le sous-lieutenant Havard, blessé d'une balle, est

porté dans une ferme par le soldat Vignaud : il y est

brûlé vif, un obus tombant et mettant le feu dans la

maison.

Au soir, une attaque se

déclenche brusquement sur les 5e et 6e compagnies, à

l'amorce du chemin de Nieuwmolen, position des plus critiques. "Des

cris impératifs partent devant nous, écrit le

lieutenant Laurentin, des commandements brutaux d'officiers

allemands, et un clairon sonne la charge sur une note aiguë. Et

diabolique vraiment, des ombres, à peine plus claires que les

arbres, se lèvent du sol et s'avancent…". L'assaut est

furieux. Le caporal Surot, le soldat Massé sont

blessés. Les nôtres, un instant débordés,

se reprennent et résistent superbement. "Vive la France !"

crie Laurentin tout debout, le sabre levé. "Vive la France !"

répètent ses hommes enthousiasmés. Le sergent

Cathelin, pour faire croire que nous sommes nombreux et que nous

allons charger, hurle à son tour : "Au drapeau !" La clameur

formidable est tellement l'expression du courage et de la confiance

indomptables de ces héros que l'ennemi, surpris,

décimé, se retire.

Le lendemain, la canonnade

plus violente que jamais. Les Allemands, chassés du secteur

Nieuport Dixmude par l'inondation que l'Etat Major belge a "tendue"

dans la nuit du 27 au 28 en perçant les rives de l'Yser,

commencent à reporter leurs troupes sur Ypres. L'artillerie,

et particulièrement les canons lourds, augmente d'heure en

heure et ne cesse de tirer sur nos lignes et sur nos batteries.

L'effort allemand va être poussé à fond. Le duc

de Wurtemberg, le Prince Ruprecht de Bavière, le

général von Deimling, adressent à leurs

armées les exhortations suprêmes.

Ces armées prennent

l'offensive, à notre droite, sur Hooge et sur Zillebeke,

défendus par les Anglais. La 7e division d'infanterie du

général Byng se replie, dès le 30 octobre, de

Zandvoorde sur Klein Zillebeke et la 2e division de cavalerie,

d'Hollebeke sur Saint Eloi.

Le 31 au matin, la 1re

division anglaise de Douglas Haig est violemment attaquée et,

malgré sa très belle résistance, ne peut tenir.

La ligne anglaise brisée recule, au milieu de la

journée, "jusqu'au bois situé entre Hooge et Veldhock".

Les pertes sont énormes. Le château d'Hooge, poste de

commandement du général Douglas Haig, est

bombardé ; plusieurs officiers de son Etat-Major, dont un

général, sont tués ou blessés. Et

l'ennemi poursuit son avance. La situation est devenue très

grave. Le maréchal French, qui se trouve à Hooge avec

sir Douglas Haig, ordonne, à 14 heures 30, le repli sur une

position en arrière.

Notre officier de liaison

auprès du 1er corps anglais, le commandant Jamet, en toute

hâte vient avertir le général Dubois, commandant

le 9e corps, de cette décision, "en cours d'exécution",

dit-il. Dubois porte immédiatement sa réserve au

secours du premier corps anglais.

Puis, accompagné du

commandant Jamet, il se rend à Vlamertinghe prévenir le

général d'Armée d'Urbal. Il y trouve le

général Foch. Et, au même moment, passe en

automobile, dans le village, le maréchal French qui rentre

à son quartier général. Le commandant Jamet,

reconnaissant le fanion, prend sur lui d'arrêter la voiture. Il

résulte de toutes ces circonstances providentielles une

entrevue décisive entre les deux grands chefs alliés.

Foch "supplie" French de résister, lui promet, pour dès

le lendemain, au petit jour, des forces importantes qui actuellement

débarquent, et obtient enfin du maréchal le retrait de

l'ordre de repli. Le maréchal ne parlait de rien moins que

d'abandonner Ypres.

Au soir, la ligne anglaise,

malgré un recul assez sensible, finissait par se

rétablir.

Mais tout cela

créait sur le front du 77e, plus en pointe que jamais, une

activité ennemie fort grande. Le canon, la fusillade ne

cessent pas. Et nos hommes s'inquiètent déjà des

réserves inépuisables dont dispose l'adversaire, car

ses attaques de jour et de nuit menées en colonnes denses

doivent lui causer de lourdes pertes.

Zonnebeke, dans

l'après midi du 31, est particulièrement

bombardé. Des obus tombent sur l'église, y mettent le

feu. Le brancardier séminariste Chupin réussit à

sauver quelques ornements sacrés. Toute la nuit, le clocher

brûle et, ainsi qu'une torche tragique, éclaire le champ

de bataille. Dans les rues du village, défoncées par le

bombardement, encombrées par des bois de charpentes, des

débris de tuiles et briques, se pressent les brancardiers

anglais dont les blessés sont nombreux. Les corvées de

soupe, de distributions, se hâtent, s'interpellent à

voix base. Les chevaux d'artillerie apeurés caracolent. Les

ombres, agitées par les flammes, se silhouettent,

fantastiques, sur les maisons en ruines, violemment

éclairées. A un certain moment, des poutres se

détachent, heurtent les cloches qui résonnent avec une

plainte sinistre. Vers deux heures enfin, le clocher s'effondre,

projetant d'immenses gerbes d'étincelles.

Nous sommes au 1er

novembre, vigile des Morts. En cette journée d'automne qui

sera magnifique, la bataille continuera de faire rage et Ypres sera

sauvagement bombardé.

|

tranchées

et ravitaillement

|

C'est au 135e

régiment, dans les rangs duquel combattaient des dragons, que

la situation plusieurs fois fut critiques, puis se rétablit

grâce au courage et au sang froid de tous.

Le capitaine de Benoist,

commandant le groupe à pied de la 6e division de cavalerie,

est tué. Il en résulte un fléchissement des

cavaliers très décimés et sans munitions. Ils

refluent sur Zonnebeke. Le colonel Lestoquoi accourt revolver au

poing. Aidé du commandant de Becdelièvre et du

capitaine de Lescazes, de l'état major de la 18e division, il

ramène les cavaliers à leur tranchée que ceux-ci

défendent merveilleusement ensuite.

Ce jour-là (1er

novembre), un renseignement nous ayant appris l'arrivée du

Kaiser à Gheluwe, pour 15 heures, une batterie de 105

déclenche brusquement sur cette localité, à 15

heures 15, un bombardement violent.

Le 2 novembre, la brigade

de dragons du général Laperrine (2e et 14e

régiments), qui tient les lignes à l'est de la route de

Passchendaele Becelare, est bousculée par le bombardement et

une attaque. Les hommes, à court de munitions et armés

de carabines sans baïonnette, reculent vers 14 heures. Le

commandant Mariani les arrête avec deux compagnies du 135e. Et

ces dernières, appuyées par la 8e compagnie du 77e qu'a

envoyé Lestoquoi, brisent l'assaut allemand.

Pendant ce temps, sur le

secteur du 77e, les obus pleuvent. Une des trois maisons du P.C. de

Baunard est détruite, incendiée. A midi, le commandant

prend son repas, selon son habitude, avec ses officiers et ses

secrétaires. Mais ce jour-là, un ordre à

rédiger fait presser le déjeuner. Circonstance

heureuse, car à peine a-t-on quitté la maison qu'un 105

y pénètre, éclate à l'intérieur,

blesse grièvement deux hommes et tue raide le sergent Retor

à qui le commandant, accouru aussitôt, ne peut

même dire adieu.

Le 3 novembre, une forte

attaque allemande est menée sur les 3e et 4e compagnies. Le

capitaine Desroches se trouve enterré dans son abri : le

lieutenant Caute est tué ; le sous-lieutenant

Préaubert, blessé mortellement. Nos fusils ne marchent

plus. Nos pertes sont élevées. La 4e

débordée faiblit. Mais le capitaine d'Ythurbide,

commandant le 1er bataillon, dépêche en renfort deux

sections disponibles de la 12e compagnie. Entraînées par

le lieutenant Desloges (un jeune Saint-Cyrien qui recevra la

légion d'honneur), les adjudants Bonnet et Richard et le

simple soldat Piton, ces deux sections se jettent dans la fournaise,

baïonnette au canon, et, d'un élan magnifique, repoussent

totalement l'ennemi.

Comme le sous-lieutenant

Préaubert, blessé d'une balle à la langue,

passait dans le chemin creux du calvaire, il fit signe

d'arrêter au P.C. de Baunard. Il voulait dire adieu à

son chef qu'il affectionnait particulièrement. Le commandant

arriva tout ému. Alors Préaubert prit son calepin et,

sur une feuille souillée de son sang, il traça

péniblement ces mots : "Si je meurs, dites à ma

mère que je prierai pour elle." Au poste de secours, le major

réussit à appliquer un pansement difficile. Mais

l'état était désespéré et le jeune

héros expirait peu après.

Au soir du 3 novembre, des

ordres prescrivent la construction de sérieux abris contre

l'artillerie ennemie. Les tranchées, reliées par des

boyaux à ces abris, seront occupées en cas d'attaque

seulement, une simple patrouille d'observation y demeurant en temps

ordinaire. Deux projecteurs sont mis à la disposition du

régiment ; ils ne serviront jamais.

Avec l'aide d'une compagnie

du génie, on se met au travail dès les nuits du 3 au 4

et du 4 au 5, malgré la pluie qui tombe par intermittence et

transforme aussitôt le terrain en marécage. Toutes les

nuits que cela devient possible, les fantassins, la pelle à la

main, courageusement remuent la terre ou la boue. "Travail de

géants", auquel le général de division rend

hommage par la voie de l'ordre, le 7 novembre, et qu'il donne en

exemple en exemple aux autres régiments. Inutile d'ajouter que

l'ennemi a commencé depuis longtemps par se terrer et poser

devant ses lignes de forts réseaux de fil de

fer.

Cependant les soldats

souffrent dans les tranchées. Ils n'y peuvent dormir. Et la

pluie vient ajouter aux difficultés matérielles de

toutes sortes. Elle a vite fait de traverser les toiles de tente et

les frêles abris qu'on a bâtis grossièrement avec

les portes et les volets arrachés aux maisons. La boue

épaisse, gluante, la boue spéciale des Flandres,

sournoisement, enlise les hommes. Les nuits sont froides, toujours

humides. La neige, vers la mi-novembre, fera son apparition. On a

bien transporté dans les tranchées, comme on a pu, la

paille des granges, les vêtements, les matelas, les couvertures

trouvés dans les maisons, mais cela, loin de suffire à

tout le monde, est devenu rapidement sale et

inutilisable.

Le secteur a

été divisé en trois lignes par le commandant

Baunard qui établit un système de roulement permettant

aux compagnies, durant les périodes calmes, mais elles seront

rares et courtes, de les utiliser tour à tour. Une

réserve est placée dans le chemin de Gravenstafel et

les disponibilités sont envoyées aux abords de

Zonnebeke. Partout, à cause du bombardement, la

tranquillité est relative ; le repos, insignifiant. Il ne se

passe ni jour ni nuit sans attaques d'un ennemi supérieur en

nombre. Les blessés et les tués sont nombreux.

Malgré cela, le moral reste superbe, extraordinaire. Chacun

tourne en plaisanterie les fatigues endurées. On a une foi

ardente dans le triomphe de nos armes. L'héroïsme chez

tous est à l'ordre de tous les jours.

Le service

d'évacuation, fort bien organisé par le médecin

chef Hénault et le major Jourdan, fonctionne à

merveille. Ceux-ci disposent pourtant de moyens très

précaires. Il n'y a pas encore d'automobiles de la Croix

Rouge. Ce sont des charrettes réquisitionnées, sans

ressort, et garnies d'une mince couche de paille, qui montent tous

les soirs au poste de secours de Zonnebeke. Les blessés y sont

apportés par les brancardiers de compagnie et les musiciens

qui inlassablement font les lignes. Par les nuits de pleine lune de

fin octobre et de commencement de novembre, les tournées

deviennent dangereuses. Les brancardiers, portant à quatre ou

à deux, ne peuvent utiliser les boyaux qu'on commence à

creuser. Ils offrent ainsi des silhouettes trop favorables au tir des

Allemands comme aux balles perdues et multiples.

Les distributions, tous les

soirs, sont apportées à Zonnebeke par le train

régimentaire. C'est à peine si les conducteurs prennent

le soin d'atténuer le bruit de leurs lourdes voitures roulant

sur la chaussée pavée. La cuisine est faite la nuit

dans les maisons, et, au matin, les corvées montent la soupe

en ligne. Tans pis, si la lueur ou la fumée des feux

dénotent notre présence aux Allemands. Ceux-ci agissent

comme nous. Et certaines nuits, par vent favorable, on entend

très distinctement de Zonnebeke le roulement de leurs convois

et le grondement de leurs autos. D'ailleurs, des deux

côtés, à l'heure des distributions, un calme

d'artillerie relatif s'établit et se maintient parfois une

bonne partie de la nuit.

Les Belges, dans leur fuite

précipitée, ont tout abandonné. Et ni les

Allemands ni les Anglais n'ont eu le temps d'épuiser les

vivres abondantes du riche village flamand. Aussi, nos "cuistots",

gens débrouillards par excellence, ont vite fait de

dénicher chèvres, poules et lapins. Ils tuent

même le cochon qui est débité sous forme de

délicieux rilleaux et grillades. Ils mettent largement

à contribution la beurrerie de Zonnebeke et les

épiceries dans lesquelles ils trouvent conserves, confitures,

jusqu'à des gâteaux secs. Cependant les rayons de ces

précieuses boutiques sont rapidement dégarnis et

n'offriront bientôt plus aux regards dépités que

paquets d'amidon ou de bleu à lessiver. Les estaminets bien

entendu ont reçu les premières visites. Mais, s'ils

sont multiples en Belgique, le vin est plutôt rare, et la

chasse n'est pas fructueuse.

Les cuistots, gens

débrouillards, sont aussi braves et…

héroïques à leur manière. Ils courent grand

danger à faire leur randonnée et à cuisiner pour

les escouades dans les maisons que l'ennemi bombarde et incendie

fréquemment. Le général Lestoquoi a toujours

gardé souvenir de cet homme le nez sur son feu et surveillant

sa popote : un obus arrive, renverse et marmite et cuisinier ;

celui-ci qui heureusement n'a aucun mal, pousse un juron formidable ;

sans perdre de temps, il rapproche les tisons de son feu, va chercher

une autre marmite, ramasse viande et légumes, les lave et

remet le tout à bouillir ; puis, il allume une bonne pipe et

murmure, en soupirant… presque d'aise : "Allons, ça va

bien ! La soupe sera cuite à temps !…"

Aux heures tragiques de

Zonnebeke, les cuistots, suprême réserve, seront

rassemblés, équipés. Et, pour aider les

fantassins, en attendant les renforts, ils seront envoyés en

pleine bataille où ils feront le coup de feu, bravement, sans

faiblesse, comme les camarades.

|

l'ennemi

prépare un gros effort

|

Le 4 novembre, le train

blindé anglais s'approche du passage à niveau et

bombarde un état-major installé derrière

Roulers. On y a apprit la présence du Kaiser. Et le bruit

circule que Poincaré est à Ypres, qu'une offensive

formidable se prépare, les Allemands voulant à tout

prix s'emparer de cette ville. En tout cas, l'artillerie ennemie

intensifie son pilonnage habituel. Tous les calibres sont

entrés en action : le 77, le 88, le 105, le 130, le 150, le

210, le 305, le 380, et même, à notre douloureuse

surprise, nos 155 français, les canons de Maubeuge non

détruits au moment de la capitulation et que l'on retourne

contre nous. Ypres est devenu intenable. Les ravitaillements et les

troupes ne peuvent plus y passer que de nuit. Dès le 4, le

quartier général anglais est obligé de se

transporter en dehors de la ville. Et le jour suivant, celui du 9e

corps s'installe dans une villa de la banlieue.

Dans la nuit du 4 au 5, une

note de la 36e brigade est communiquée aux commandants des

bataillons du 77e ; elle dit que des officiers anglais viennent

d'apporter au colonel Lestoquoi le renseignement verbal d'un repli de

50 milles opéré par les Allemands, qu'en

conséquence il faut s'assurer si leurs tranchées sont

toujours occupées. Quelques patrouilles envoyées

aussitôt constatent partout la présence de

l'ennemi.

Le 5, un avion anglais

passe très haut, bombardé par les Allemands ; il arrive

de leurs lignes. Dans la soirée, le colonel Lestoquoi remet

dans Zonnebeke la médaille militaire à l'agent de

liaison Charpentier qui avait réussi à repérer

et à faire détruire par notre artillerie une batterie

allemande dont l'observateur se tenait dissimulé au sommet

d'un arbre. Un peloton se place devant la brigade et rend les

honneurs. Le général de division Lefèvre est

sorti de son P.C. avec l'abbé Ballu, aumônier

divisionnaire. Deux torches Lamard éclairent la scène

qui ne manque pas de pittoresque. A cet instant, les Anglais

procèdent à une attaque de nuit, et des balles viennent

se perdre dans les maisons en ruines.

Sur la demande du 135e

régiment d'infanterie, qui occupe un secteur relativement

grand et dont les hommes sont très épuisés, deux

compagnies du 77e, puis trois, sont mises à la disposition et

prennent les premières lignes, à droite de la route de

Passchendaele.

Le 6, le train

blindé anglais recommence à tirer. Et les jours

suivants, la canonnade augmente encore si possible

d'intensité.

Le 7, un renfort de 500

hommes, arrivé du dépôt de Cholet, est reparti

dans toutes les compagnies, ce qui permet de les compléter

à peu près toutes à l'effectif d'environ 200.

Le 9, à quatre

heures du matin, sous les ordres du capitaine Gardair, commandant le

1er bataillon, un peloton réussit à s'emparer d'une

maison fort gênante où se trouvait une mitrailleuse. On

y fait prisonnier une patrouille de quatre hommes appartenant

à la Landwehr et armés de fusils anciens modèle.

Il faut réellement que les Allemands soient à court

d'hommes pour mettre de la Landwehr en première ligne ! Et,

comme le soir, un lieutenant de dragons, arrivant de la division,

annonce au commandant Baunard une forte avance du corps Humbert,

à notre gauche, sur Poelcapelle, la nouvelle,

téléphonée dans les compagnies, finit de remplir

nos hommes de confiance dans une décision rapide et heureuse

de nos armes.

Dans l'après midi du

9, à 16 heures 30, une attaque se dessine sur la 9e compagnie.

Elle est rejetée. D'autres, locales, sont repoussées de

même sur notre front.

Le 10, un puissant effort

allemand est réalisé sur le 1er bataillon. Le jour se

levait indécis à travers le brouillard. Les

distributions venaient d'arriver aux 3e et 4e compagnies. Les hommes,

joyeux, s'apprêtaient à manger, quand plusieurs

aperçurent dans la brune des ombres qui remuaient. L'alerte

est donnée. On saute sur les fusils. Les uniformes gris se

distinguent. Les Allemands s'avancent en rangs compacts comme pour la

parade. Devant ce déploiement de troupes, le lieutenant

Poirier a fait placer ses fantassins en arrière dans une

tranchée de soutien : "Tenez bon, les enfants, crie-t-il, ne

lâchez pas !" Chacun, le fusil bien épaulé, tire

sans discontinuer, comme à la cible, dans la masse qui

approche, menaçante.

Cependant, quelques hommes

n'ont pas eu le temps d'effectuer le mouvement : l'adjudant Girardeau

et les soldats Pinel, Revaux et Lasnier, demeurent en première

ligne ; ce sont des braves à cran qui ne perdent pas la

tête. Déjà deux Boches se sont

précipités sur Pinel. L'un lui lance sa baïonnette

qui ne déchire que la capote. Pinel décharge son fusil

à bout portant. La balle fracasse la cuisse de l'adversaire

qui s'abat sur le parapet. Girardeau et Reveaux ont fait prisonnier

le second agresseur. Tout cela a demandé une seconde. Et,

à quelques mètres plus loin, dans le temps, le

capitaine allemand, qui menait l'attaque, le revolver d'une main et

le fusil de l'autre, est tué, à deux mètres, par

le soldat Lasnier, déjà blessé au bras.

Désemparés, les Allemands reculent en désordre

sans avoir pris pied dans la tranchée. De nombreux cadavres

s'amoncellent sur le terrain. On en compte jusqu'à 90. Les

hommes, enthousiasmés du résultat, montent sur le

parapet et ils entonnent le Chant du Départ. Quelques-uns,

conduits par le sergent Giraud, poursuivent les derniers

fuyards.

Pendant ce temps, Pinel,

revenu de ses émotions, s'est approché de son

assaillant. Le malheureux est bien mal ; deux autres balles lui ont

touché la poitrine. Pinel cependant s'évertue à

faire le pansement. L'Allemand, comprenant qu'il est perdu, se tourne

vers le soldat français, lui sourit et prononce ces mots :

"Merci, merci, je suis un alsacien." Puis, péniblement, il se

dresse et, comme dans un délire, il se met à chanter la

Marseillaise. C'est ainsi qu'il meurt dans les bras de

Pinel.

L'ennemi riposte à

sa défaite par un bombardement terrible d'obus et de bombes.

Le feu prend dans les cadavres entassés. Au soir, la pluie

tombe. La nuit est lugubre. L'odeur du charnier qui se consume est

infecte. A 22 heures, un bruit suspect détermine une fusillade

nourrie qui se communique sur tout le front du secteur. C'est une

chèvre qui a causé l'alarme. On la retrouve

percée de balles, le lendemain, près de la

tranchée.

La journée du 11 est

singulièrement agitée. Des patrouilles allemandes

essayent en vain par surprise d'approcher nos lignes. Sur la 9e

particulièrement, une forte poussée est tentée.

Les hommes, sous la direction de leurs chefs, l'adjudant Sauter et le

sergent Albert Barbault, résistent sans reculer d'un pouce.

Vers 18 heures, un tir de plein fouet, exécuté par un

canon de 77 rapproché en un canon de tranchée, rase les

parapets et cause des pertes. L'abri du lieutenant Lecerf se trouve

démoli ; celui-ci, contusionné, est malgré lui

au poste de secours. Dès le matin, l'ennemi s'est mis à

bombarder les secondes lignes avec du 210. Une marmite éclate

à côté de la maison des musiciens et la renverse

totalement. Mariani, remplacé au commandement du 135e

d'infanterie, est revenu au 2e bataillon du 77e.

A notre gauche, l'avance du

corps Humbert, qui fut en réalité très

légère, s'est changée, dès le 10, en

recul. Notre front a lâché au nord-ouest de Languemarck,

et le 32e corps et les troupes qui en dépendent ont du se

replier jusqu'au canal. Que l'ennemi y prenne pied et il progressera

comme il voudra sur Ypres. A notre droite, les attaques en masse

recommencent sur les Anglais. Nos alliés reculent. Plus au

sud, la brigade Moussy est débordée. Et l'on annonce la

perte de Verbranden Molen et de Zillebeke.

Le général

Dubois a envoyé, au secours du corps d'Humbert, ses troupes de

soutien (deux bataillons du 32e et les bataillons des 68e et 268e) :

il actionne maintenant, au secours de Moussy, le 7e hussard, en

réserve à Saint Jean, ses seules troupes

disponibles.

Les bruits les plus

pessimistes se propagent en cette journée du 11 novembre. A

l'ambulance de la 18e division, les majors font jeter les souvenirs

boches que les hommes collectionnaient. Les voitures sont

chargées ; les dispositions prises pour parer aux pires

éventualités, ce n'est pas seulement la retraite que

l'on envisage !… Cette pointe de Zonnebeke est tellement

menacée à sa base qu'une autre pression victorieuse de

l'ennemi l'encerclerait fatalement. Le soir, n'ira-t-on pas

jusqu'à dire que la Garde Prussienne se bat dans les faubourgs

d'Ypres ?

Cependant, sur le front du

77e, des contre-attaques vigoureuses contiennent partout l'ennemi. Il

se voit d'ailleurs obligé de renoncer pour aujourd'hui

à toute nouvelle avance. Mais demain va être le jour

d'angoisse.

|

l'affaire

du 12 novembre 1914

|

La nuit descend sinistre,

sans lune. De gros nuages, poussés par un fort vent vient de

d'ouest, cachent les étoiles. La nuit se met à tomber.

La tempête se déchaîne, fait rage. Un brancardier

écrit sur son carnet : "Tantôt, un obus a détruit

notre cuisine et nos distributions. Il pleut comme dehors dans notre

maison retournée. Nous partons aux blessés. Le vilain

temps, les mauvaises nouvelles démoralisent. La nuit est

noire. Les fusées boches seules dirigent notre marche

laborieuse, semblent nous entourer tant nous sommes en pointe. De

grandes lueurs parfois passent dans le ciel : ce sont des

projecteurs. Puis des éclairs sillonnent les rues. Le tonnerre

gronde. Et le canon n'arrête pas… c'est un roulement

continuel sur terre et dans les airs. Ah ! Quelle veillée

inoubliable !"

Veille inoubliable de cette

tragique et glorieuse journée du 12 novembre.

"Sur les 7 heures, relate

le commandant Baunard, un officier de génie, qui avait

travaillé la nuit avec le 135e régiment d'infanterie,

accourt, tout essoufflé, me prévenir que les Allemands

ont enlevé au 135e une grande partie de ses tranchées,

qu'ils sont maîtres du carrefour de Broodseinde (le carrefour

de Broodseinde, point stratégique important, placé sur

une forte crête, commandant tout Zonnebeke et ses

arrières), et que devant eux il n'y a personne pour

arrêter leur avance. Il fait un épais brouillard. Est-ce

pour cela que je n'ai pas entendu de bruit de combats

?"

Baunard aussitôt

avise son lieutenant porte-drapeau : "Prenez le drapeau et partez,

filez jusqu'à Ypres, s'il le faut."

Puis il pare provisoirement

au danger, en envoyant toute sa réserve alertée (la 7e

et 8e compagnie), sous l'énergique commandement du commandant

Mariani, le long de la route de Passchendaele. Il s'agit de contenir

l'ennemi, de tenir coûte que coûte, en attendant les

ordres et le renfort.

On ne sait pourquoi les

Allemands se sont arrêtés à Broodseinde. Un peu

plus d'audace ou de confiance leur permettait de s'emparer du P.C. du

77e, de couper complètement le régiment d'Ypres, et

même de prendre à revers le 114e. Le court temps

d'arrêt qu'ils marquent va suffire pour sauver la situation.

Baunard est là avec son 77e : la minute de répit que

s'accorde l'ennemi est mise aussitôt à

profit.

Mariani, dans un mouvement

superbe de rapidité et d'allant, a porté vers le

carrefour la 7e et, au-dessus, le long de la route, derrière

le vieux moulin détruit, la 8e. Dans cette position des plus

délicates et des plus vulnérables, où les

soldats sont pris en enfilade par l'artillerie comme par les balles,

il tiendra impassible jusqu'au renfort du lendemain.

De plus, Baunard, pour

secourir sa droite débordée, va lui-même trouver

le lieutenant Poirier, à 300 mètres de l'ennemi : il le

charge de prolonger la ligne de résistance plutôt que de

la renforcer, afin de reprendre contact si possible à droite,

avec le 135e ou les Anglais. Cet officier, avec son peloton

rallié en un instant, auquel viennent se joindre quelques

artilleurs, des dragons, des hommes de corvée, se jette dans

la mêlée.

Et derrière tout ce

front bouleversé, à quelques cents mètres, les

batteries du 33e régiment d'artillerie, qu'ont

prévenues les agents de liaison, se mettent à cracher

leur mitraille à toute volée, les pièces tirant

15 coups à la minute.

Cependant, le colonel

Lestoquoi, devant la gravité de la situation, redoute

l'encerclement de sa brigade. Il prépare un ordre de repli sur

Frezenberg. Déjà le P.C. de la division y est parti.

Néanmoins, il hésite au moment de transmettre l'ordre.

Le commandant Mariani lui a fait dire qu'il ne jugeait pas un recul

nécessaire et que son bataillon tiendra. En outre, les salves

furieuses de nos canons de 75 comme l'héroïsme des "gars

du 77e" lui font reprendre confiance. Aussi confirme-t-il la

résistance ordonnée par Baunard et Mariani,

réalisée d'ailleurs instantanément par nos

soldats, autant par ceux qui, encerclés là-bas,

résistent à l'extrême pointe, que par ceux qui,

au carrefour de Broodseinde, se sont dressés d'un seul coup et

barrent la route…

L'artillerie du 33e

régiment d'artillerie appuie magnifiquement leur

résistance désespérée. Les commandants de

groupe, Biraud et Boudet, passant par-dessus les règlements,

s'étaient mis depuis quelques jours en liaison directe avec

les commandants d'infanterie de première ligne. C'est ainsi

que Mariani pouvait mieux et plus vite régler les feux des

batteries du 33e. Mais celles-ci, en cette journée du 12

novembre, allaient bientôt se trouver dans une situation des

plus tragiques.

Les Boches, arrivés

sur la crête de Broodseinde, ont aperçu, à 600

mètres, les pièces d'artillerie. Aussitôt ils

dirigent contre elles un feu infernal de fusils et de mitrailleuses.

Beaucoup de canonniers tombent, tués, blessés. Et,

chose grave, les munitions vont manquer. Comment s'effectuera le

ravitaillement ? Avec parcimonie à présent, les

artilleurs utilisent leurs obus… Que la fragile et si mince

ligne d'infanterie cède un peu, et Zonnebeke tombera aux mains

de l'adversaire. Déjà le ralentissement singulier de

notre feu risque d'encourager ses espoirs. Nos hommes

angoissés regardent derrière, vers le chemin

d'où doivent venir les caissons, le salut. Le chemin est

arrosé de shrapnels, battu par les obus de gros calibres, pris

sous une grêle de balles. Déjà, sur la droite,

les canonniers des batteries anglaises, complètement

écrasées, passent en courant, leurs culasses dans les

bras. Les artilleurs saisissent leurs mousquetons.

Enfin, voici nos caissons.

Ils grossissent, grossissent sur la route. On les suit avec quelle

anxiété ! Les chevaux sont lancés au galop de

charge. Les conducteurs, le fouet à la main, les excitent, les

poussent jusqu'à ce qu'ils tombent, troués par les

balles. Alors là, les chevaux tués sous eux, les

artilleurs se couchent à terre, ouvrent les caissons comme ils

peuvent, prennent les obus, et, rampant, se protégeant par les

cadavres, ils se portent vers les batteries. Les servants les ont

vus, ont compris et, de la même façon, viennent à

leur rencontre.

Ainsi, dans cet ouragan de

balles et de mitraille, s'établit une sorte de chaîne

épique qui permet à nos canons de reprendre leur tir

meurtrier et vainqueur.

Pendant ce temps, la 7e

compagnie, commandée par le lieutenant Renaud, s'est

déployée en tirailleurs. Il était temps. Les

Boches ont franchi le talus et s'avancent sur la chaussé. "On

se fusille à bout portant, il y a des corps à corps

terribles", raconte le soldat Parot, un héros de la

journée. Le sous-lieutenant Delaitre s'affaisse. On le croit

mortellement atteint. Le sergent Bonneau tombe, grièvement

blessé, aux mains de l'ennemi (le sergent Bonneau mourra de sa

blessure quelques jours après, dans un lazaret allemand). Le

sergent major Vialard est fait prisonnier (le sergent major Vialard

revint en France, après l'armistice, avec les 800 francs de la

compagnie qu'il portait au moment d'être fait prisonnier et

qu'il avait réussi à dissimuler tout le temps de sa

captivité). Sous la pression formidable, les nôtres

reculent un peu, de 150 mètres, précise Parot, et

s'établissent dans des bouts de tranchées qu'on creuse

sur place. La maison, occupée par le commandant Mariani et le

sous-lieutenant Laurentin, s'écroule sous les obus. Le

lieutenant Renaud s'abat, mortellement blessé (le lieutenant

Renaud expira le lendemain à l'ambulance Saint Charles. A la

mobilisation, Renaud était désigné pour rester

au dépôt, il adjura le colonel de le prendre avec lui :

"Jeune comme je suis, connaissant parfaitement la langue et le pays

allemand, je ne puis attendre pour vous rendre service. Emmenez-moi."

A Zonnebeke, sa conduite fut superbe. Blessé plusieurs fois,

il refusa toujours l'évacuation). L'adjudant Pechinez, avec le

reste de la 7e (35 hommes), tient tête au flot allemand qui,

par ce carrefour de Broodseinde, continue d'affluer. Heureusement, la

8e, avec Genois, entre en action. Le sous-lieutenant Delon tombe.

Mais les hommes vengent, se battent

désespérément un contre cinq, réussissent

à briser l'élan de l'ennemi.

Celui-ci porte alors son

effort sur le front nord du 77e et sur les compagnies qui, faisant

liaison avec le 135e, au milieu d'un boqueteau, se trouvent, du fait

de l'écrasement de celui-ci, entourées de trois

côtés. Les compagnies, ainsi engagées, sont la 5e

et la 6e. Le lieutenant Parpais les commande, en l'absence du

lieutenant Lecerf retenu par ses contusions au poste de

secours.

L'affaire eut lieu par

surprise. Aucun coup de canon. Pas de fusillade. Quelques hommes de

la 6e compagnie s'aperçoivent au petit matin que les

baïonnettes de leurs fusils, mis en joue pour la nuit, ont

été retirées. Ils donnent l'alarme. Sur la

droite, la liaison n'existe plus ; il y a un vide dont on ne peut

évaluer l'importance à cause d'un bois qui limite la

vue.

Dans le même moment,

les soldats de la 12e compagnie placée près de la route

de Passchendaele et en liaison à droite avec les 5e et 6e

compagnies (par l'intermédiaire d'un peloton du 135e),

signalent dans la plaine, derrière eux, à travers la

brune, "des silhouettes portant comme des brancards" ; ce sont des

Allemands qui s'avancent à découvert avec leurs

mitrailleuses.

Parpais ne comprend rien

à ce changement total des lignes sinon qu'il est

quasi-encerclé. Vite, avec sang froid et résolution, il

fait mettre dos à dos les sections qui tireront au sud comme

au nord. Les hommes utilisent quelques bouts de tranchées, les

trous d'obus, les boqueteaux et ce qui reste des maisons. Personne ne

songe à un repli. On ne veut même pas raisonner la

situation. On se bat avec un héroïsme, un entrain

merveilleux. Les sections Richard, Leroy, Bonnet, Branchereau,

Pouvreau font des prodiges.

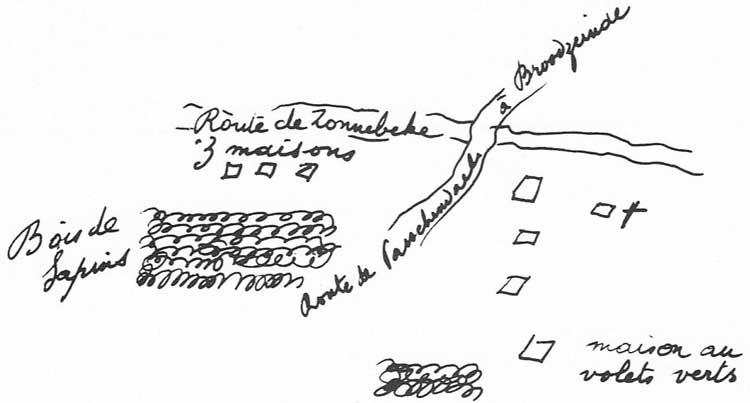

Quand on regarde la carte,

devant cette configuration étrange du front, on mesure mieux

les qualités des efforts que durent dépenser ces braves

pour tenir, sans reculer d'un mètre, sous le bombardement et

faire face aux attaques multiples. Toute la matinée, ces

compagnies, livrées à elles-mêmes, demeurent sans

communication possible avec l'arrière. Tous les agents de

liaison sont tués ou blessés. Vers midi cependant, la

jonction s'opère, grâce au soldat Birot de la 12e.

Baunard alors transmet l'ordre qu'à la nuit les 5e et 6e

devront habilement se glisser derrière les unités qui

tiennent les avants de Nieuwmolen et se porter en bordure de la route

de Passchendaele qui deviendra ainsi le nouveau front.

Le mouvement s'effectua

parfaitement. Cependant, un caporal de la 6e compagnie, Marchais, qui

se trouvait à l'extrême droite, au milieu du boqueteau,

avec deux hommes, ne fut pas touché par l'ordre de repli. Il

refusa à ses hommes l'autorisation de partir. "On n'a pas

reçu de commandement, dit-il, tant qu'il restera des

cartouches, on ne bougera pas d'ici." Et ce n'est qu'à deux

heures du matin, après complet épuisement de leurs

munitions, que ces trois hommes quittèrent leur

bois.

|

la

situation est rétablie

|

Au carrefour de

Broodseinde, les nôtres contiennent toujours l'ennemi qui

déborde la route. Au nord, le 3e bataillon reçoit

particulièrement de rudes assauts qui met son commandant, le

capitaine d'Ythurbide, dans une vive anxiété. A la 11e

compagnie, le lieutenant Rialland est blessé mortellement. Les

3e et 4e sections fondent, disparaissent. L'adjudant Letord, seul

gradé survivant de la compagnie, embusqué

derrière un pied de cerisier, ne cesse de tirer. Le soldat

Nicolas, avec un peloton de la 9e compagnie, se cramponne dans les

ruines des maisons de Bellevue.

Le capitaine d'Ythurbide

fait placer ses compagnies en bordure du fossé gauche de la

route de Passchendaele dont le côté droit est

occupé par les Allemands. Par téléphone, il

demande des nouvelles au commandant Baunard. Celui-ci lui

découvre la gravité de la situation et ajoute qu'il se

pourrait fort bien qu'en haut lieu un repli soit envisagé. "Ah

! Non, pas ça, interrompt d'Ythurbide, battre en retraite sur

ce terrain découvert, mais nous serons tous mort avant

d'arriver à l'arrière." "Morts ou prisonniers…

plutôt morts !" répond l'appareil. Or à ce moment

le bombardement reprend avec une violence inouïe.

Sur les 15 heures, une

attaque allemande se déclenche sur notre droite. Un capitaine

anglais, commandant des batteries voisines, accourt, affolé,

à Zillebeke, près du général Fenschoe. Il

craint de perdre des canons et réclame des ordres. "Si vos

canons sont pris, l'Angleterre reste, répond flegmatiquement

le général. Demeurez donc à votre poste,

à la disposition du Colonel Lestoquoi." Le capitaine repart

aussitôt. Et les batteries continuent de tirer.

Plus près de nous,

des cavaliers débordés abandonnent une tranchée.

Lestoquoi aperçoit des Allemands qui progressent et vont

contourner Zonnebeke. Il rassemble aussitôt quatre-vingts

hommes du 77e, cuisiniers, agents de liaison, malades, les met sous

les ordres d'un sous-lieutenant et, leur indiquant un cheminement qui

va sur Molenorelshock, les pousse en avant : "Courez, criez, tirez

!… Le peloton plein d'ardeur s'ébranle, gagne les abords

de la route, fusille l'assaillant qui tournoie, prend peur et finit

par reculer. Les cavaliers du général Laperrine

rétablissent aussitôt leur ligne. Et deux compagnies du

114e régiment d'infanterie viennent renforcer le

135e.

Sur ces entrefaites, le

commandant Mariani, l'homme des situations

désespérées, juge l'instant favorable à

une contre-attaque vigoureuse. Il envoie son agent de liaison, le

sergent Mitrecé, en porter l'ordre à la 8e compagnie.

Celle-ci, dans un effort laborieux mais superbe, regagne un peu de

terrain et réoccupe, en liaison avec le 3e bataillon, la

bordure de la route, au nord du fameux carrefour. Son chef, le

lieutenant Génois, est blessé. Le sous-lieutenant

Guyot, qui vient de recevoir à vingt et un ans la

médaille militaire, est tué. Le sergent major Pinault,

blessé trois fois, la gagne par sa conduite admirable. Le

sergent fourrier Gallard, prêtre rédemptoriste, ne cesse

de secourir les grands blessés ; il donne des absolutions et

applique les pansements. A la nuit, les Allemands essaient encore

d'enfoncer par trois fois les fronts des 10e et 11e compagnies. Nos

soldats se feront tuer sur place plutôt que de

reculer.

Du P.C. Baunard au P.C.

Lestoquoi, les agents de liaison : Rabouin, Jussiaume, Potiron,

Point, se succèdent et rivalisent de courage pour porter les

ordres à la vue de l'ennemi.

Si nos pertes sont grandes,

celles des Allemands paraissent encore plus fortes. De nombreux morts

jalonnent le terrain. La situation semble maintenue tant bien que

mal, mais elle est loin d'être rétablie. A chaque

instant, le 77e risque l'encerclement.

A cette date du 12

novembre, un brancardier écrit sur son carnet :

"Journée d'angoisse. Fusillades. Bombardements. Nouvelles

alarmantes. On est résigné à tout. Par le chemin

de terre de Westhock, tout un peloton de hussards arrive et se masse

près de notre poste de secours. Comme il fait froid et que la

pluie menace, le colonel et plusieurs officiers viennent s'abriter

quelques instants. Ils nous demandent un quart de jus et à

manger. Puis, anxieux, ils nous interrogent sur les

événements. Ils disent attendre les ordres pour

attaquer ou… pour protéger la retraite. L'heure est

très grave. Cela fait resserrer les coudes et oublier les

distances…"

La nuit passe, le fusil et

la pioche à la main pour consolider le front nouveau si

incertain. On relève les blessés. Les unités se

mettent en liaison autant que possible. On creuse de vagues

tranchées. On barricade de Broodseinde.

L'anxiété est grande parmi les officiers. Toutes les

troupes sont en première ligne et absolument

épuisées. Il n'y a aucune réserve

derrière. Que l'ennemi réussisse encore à percer

et rien ne pourra s'opposer à son avance.

Au P.C. du colonel

Lestoquoi, une sorte de conseil de guerre est tenu au cours duquel se

déroule une scène émouvante. Le

général Réquichot, commandant la 6e division de

cavalerie, le général Lefèvre, commandant la 18e

division d'infanterie, le général Lapperine, commandant

la brigade de dragons, trois colonels de cavalerie, se trouvent

réunis, tous plus anciens que le colonel Lestoquoi. Le

général Réquichot, qui préside,

déclare : "Messieurs, la situation est très grave dans

ce secteur. Il nous faut un commandement unique. Je propose de le

donner au colonel Lestoquoi : il est très au courant de la

situation, connaît fort bien le terrain. Lui seul,

d'après moi, peut agir efficacement. Nous mettrions sous ses

ordres tous les éléments dont nous pouvons disposer."

La proposition est acceptée sans discussion. Et le

général Laperrine et les trois colonels de cavalerie :

de Maison-rouge (commandant une brigade de cuirassiers), Schultz

(commandant le 2e dragons), de Tarragon (commandant le 14e dragons),

se lèvent et disent à Lestoquoi : "Donnez vos ordres,

nous les exécuterons…". Exemple d'une abnégation

qui n'avait d'égale chez les officiers que leur

patriotisme.

Le vendredi 13 au matin,

Baunard est appelé au P.C. de Lestoquoi. La situation du 77e

en avant de Zonnebeke est jugée dangereuse par le haut

commandement. Aussi un régiment d'Auvergne, le 92e, qui, par

miracle, se trouvait placé à Saint Jean d'Ypres, en

réserve d'armée, est alerté et doit attaquer

aujourd'hui même le carrefour de Broodseinde qu'il importe de

reprendre. En attendant, l'ordre est de tenir, mais la situation

devient critique, l'ordre est de se replier en arrière de

Zonnebeke.

Le sous-lieutenant

Laurentin, venu aux renseignements, est chargé par Baunard de

transmettre le pli aux commandant qui, tous, déclarent

préférer tenir la position que tenter une retraite

difficile. Il est 8 heures, et déjà l'ennemi,

malgré la pluie qui s'est mise à tomber, reprend

furieusement son attaque. Elle est menées par une division

entière du 27e corps et appuyée par une artillerie

formidable. Le 77e subit vaillamment les assauts

répétés.

Cependant, le 92e

régiment, amené par autos, débarque à

Frezenberg. A peine formés en compagnies, les hommes au pas

accéléré se mettent en route. La pluie tombe,

mêlée de flocons de neige. Zonnebeke est traversé

sous un bombardement terrible. Conduits par le sergent

Mitrecé, les bataillons prennent leurs emplacements. Et vers

14 heures, l'assaut, appuyé par le bataillon Mariani, est

donné. Le 92e, baïonnette au canon, son colonel en

tête, charge follement, avec un allant magnifique et

réussit à refouler l'ennemi à peu près

complètement du carrefour. Mais la progression ne peut aller

au-delà. Les pertes sont élevées. Beaucoup

d'officiers et le colonel Knoll ont été tués.

L'adversaire, de son côté, a énormément

souffert. Epuisé, il ne réagit plus.

Au soir, le

général Lefèvre mande Baunard au P.C. de la

brigade. Il faut lire le récit du commandant : "Le

général et le colonel Lestoquoi veulent être

conduits à Broodseinde. Par cette nuit du 13 novembre

excessivement noire, nous partons sur la route défoncée

à chaque pas par les marmites ; des débris de poutres

de maisons détruites sont enchevêtrés aux

branches abattues des arbres. Le général Lefèvre

prend mon bras d'un côté et, de l'autre, celui du

colonel Lestoquoi. Je donne le bras au sergent Rabouin et le colonel,

à l'un de ses agents de liaison. Vous nous voyez, cinq de

front, marchant lentement sur cette route que d'invisibles tireurs

balaient systématiquement. Les balles claquent,

pénètrent dans les arbres ou s'écrasent dans les

talus voisins. C'est ainsi que nous rencontrons le funèbre

cortège du colonel Knoll que ses hommes rapportent. Nous nous

découvrons au passage du héros que suivent de nombreux

blessés mêlés à des fantassins du 77e qui

se rendent à Zonnebeke pour les corvées de la

nuit."

La maison du poste de